[그린경제/얼레빗=서한범 명예교수] 속풀이 165에서부터 지난주까지는 배뱅이굿의 고 이은관 명창의 이야기를 하였다.

강원도 이천에서 태어나 소리를 좋아했고, 10대 후반에 철원에서 열린 노래자랑에 참여해 대상을 받았으며 그로 인해 황해도로 본격적인 소리공부를 하러 갔다는 이야기, 이인수 선생에게 공부를 한 뒤, 젊은 나이에 장현 권번의 소리선생이 되었다는 이야기, 서울로 와서는 신불출의 일행이 되어 이름을 날리기 시작했으며 서양악기도 배우고 영화출연도 했으며 6, 25때 서양의 5선 악보 읽는 법을 배워 그때부터 작곡이나 편곡을 하기 시작했다는 이야기, 서도소리 예능 보유자가 뒤늦게 되어 후진 양성을 본격적으로 시작했다는 이야기를 했다.

독보 능력이 있어서 서도소리의 불규칙장단을 여러 사람이 함께 합창이 가능하도록 장단화 했다는 이야기, 그 외에 건강관리를 잘 하였으며 옳은 지적에는 겸손하게 귀를 귀울이는 명창이었다는 이야기, 그리고 창작곡 및 신민요, 서도 민요와 좌창, 서도입창, 경기민요와 좌창, 각 지방의 민요, 배뱅이굿, 배비장타령, 이춘풍전, 장한몽, 정선의 애화 등의 가사집과 창작소리를 작곡한 내용들을 묶은『가창총보』라는 악보집에 관한 이야기 등을 하였다. 민속음악을 기본으로 하는 창작음악의 중요성을 일찍이 간파하여 전통은 전통대로 충실하게 지켜나가고 그러면서 시대에 맞는 새로운 창작활동을 쉬지 않아야 한다는 시대를 앞서 가야 한다는 선생의 지론은 그런대로 설득력을 지니고 있었다는 평가이다.

아직 서도소리는 전문가의 수도 적고 애호가의 층도 엷은 상황에서 이은관 선생의 건재는 서도소리의 커다란 버팀목이었던 것이다. 그의 소리를 무대에서 더 이상 들을 수 없다는 점을 안타까워하면서 평안한 선생의 영면을 기원한다.

2014년 3월, 이은관 명창이 타계한지 20여일 후, 경기민요의 예능보유자였던 묵계월 명창도 운명을 달리했다. 그래서 이번 주 국악속풀이에서는 묵계월 명창과 관련하여 묵계월은 누구이고, 그가 부른 경기소리는 어떤 형태의 노래이며 그의 활동은 또한 어떠했는가 하는 이야기를 해 보고자 한다.

경기명창 묵계월(墨桂月)은 이 시대 가장 널리 알려진 여류 경기명창 중의 한 사람이었다. 본명은 이경옥(李瓊玉), 1921년 서울에서 출생하였으며 올해 94세를 일기로 세상을 떠난 것이다. 그는 경기민요에 능했지만, 서울의 12좌창(坐唱), 그 중에서도 어렵다고 정평이 나 있는 적벽가(赤壁歌)를 잘 불렀다.

적벽가는 판소리 5마당 중 하나이지만 경기 12좌창(이를 12잡가라 불러왔다)에도 곡명은 같은 적벽가가 있다. 그러나 노래 스타일이나 창법은 경기의 좌창과 판소리가 전혀 다르다는 점을 염두에 두어야 한다. 12좌창은 6박 한 장단, 즉 도드리 장단에 맞추어 부르는데 그 시작은 다음과 같다.

“삼강(三江)은 수전(水戰)이요, 적벽(赤壁)은 오병(兵)이라.

난데없는 화광(火光)이 충천(沖天)하니, 조조(曹操)가 대패(大敗)하여

화용도(華容道)로 행 할 즈음에, 응포(應砲)일성(一聲)에 일원대장이

엄신갑옷에 봉(鳳)투구 저켜쓰고 적토마 비껴타고, 삼각수를 거스릅시고,

봉안을 크게 뜹시고, 팔십근 청룡도 눈 위에 선 듯 들어, 엡다 이놈 조조야

날다 길다 하시는 소리 정신이 산란하여 비나이다 비나이다.

잔명(殘命)을 살으소서 <이하생략> ”

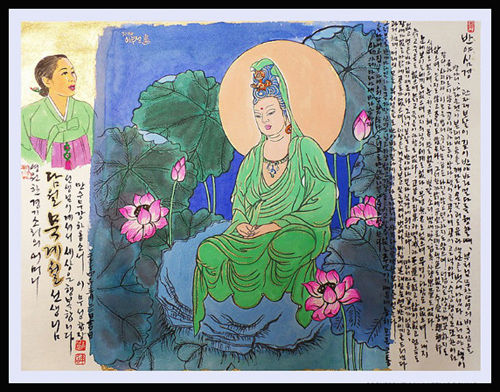

▲ 생전에 묵계월 선생의 쾌유를 빌면서 그린 이무성 한국화가의 그림

이와 같은 노래를 <잡가(雜歌)>, 또는 길고 느리게 부른다고 해서 <긴잡가>라고 불러왔고 또한 현재에도 그렇게 부르고 있다. 이를 또한 좌창이라 부르는데 그 이유는 연창하는 형태가 서서 부르는 노래가 아니라 단정하게 앉아서 조용하게 부르기 때문이다. 그래서 적벽가, 유산가, 제비가, 소춘향가, 등 통절형식의 긴 노래를 서울의 좌창이니, 또는 경기의 좌창이라 부르는 것이다.

이러한 서울 경기 지방에서 긴 호흡으로 불러오던 좌창은 지식인들이나 선비, 사대부들이 즐겨 부르던 가곡이나 가사 혹은 시조와 같은 노래와 구별하는 이름이다. 소위 양반들이 부르던 노래를 <정가(正歌)>라고 통칭하는 것에 반해, 일반 대중들이 즐겨 부르는 노래는 <민속가(民俗歌)>, 또는 <속가(俗歌)>라고 불렀던 것이다.

그러나 따지고 보면 신분의 구분이 사라진 현대에 와서도 정가니 잡가니 하는 구분은 맞지도 않을 뿐더러 더욱이 이러한 민속가를 잡가(雜歌)라 부르는 것은 옳지 않다고 생각한다. 그래서 필자는 강의나 논문 지도를 할 때에도 잡가라는 명칭을 쓰지 않도록 지도하고 있다.

<잡가>라는 명칭에서 잡(雜)이란 의미는 원래 순수한 것이 아닌, 뭔가 뒤섞여 있는 것, 장황하고 번거롭다는 뜻이다. 더더욱 노래분위기와 맞지 않는다. 또한 잡가라고 하는 명칭이 이 노래에 당치 않은 더 근본적인 이유는 1910년대 이후에 쏟아져 나온 각종 노래사설집을 보면 예전에는 대부분 <잡가집>이라는 이름으로 펴내었다는 점이다. 그 잡가집에 실려 있는 내용은 서울 경기의 잡가만이 아니라 각 지방의 민요나 특징있는 노래들을 망라해서 싣고 있기 때문에 잡가라는 이름은 여러 장르의 노래들이 섞여있다는 의미가 분명하다는 말이다. <다음주에 계속>