[한국문화신문 = 이윤옥 기자] 안공근 [1889~1940] 선생은 1889년 7월 황해도 신천군에서 안태훈 진사와 조씨 사이에서 3남 1녀 중 막내아들로 태어나 부친의 영향으로 천주교 신자가 되었으며 1906년 가족과 함께 진남포로 이주하여 삼흥학교 등에서 영어 및 일본어를 배우고 1907년 3월 경성사범학교 속성과를 마친 후 진남포 공립보통학교에서 아동들을 가르쳤다.

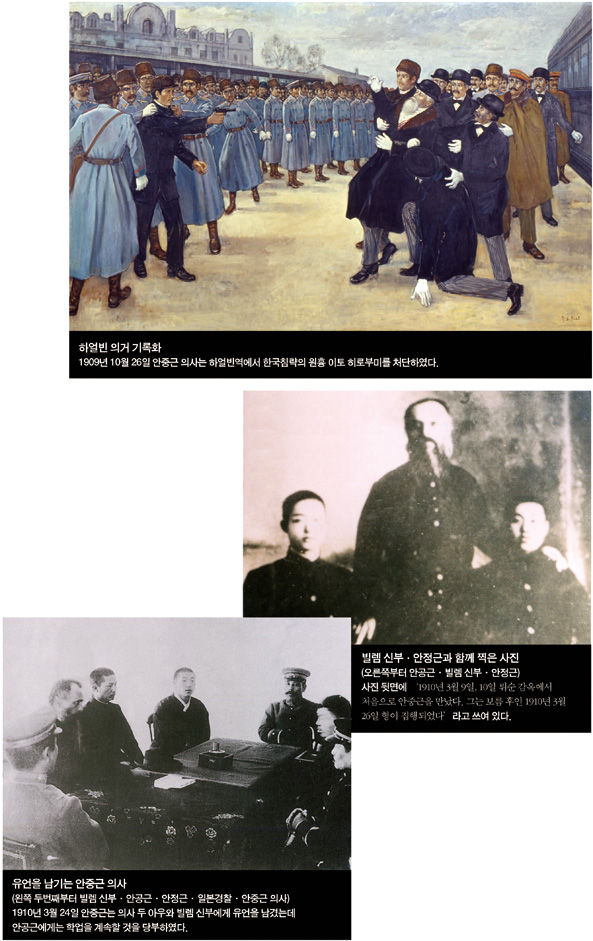

1909년 10월 26일 안중근의거 직후 중국 대련에서 안중근 의사를 면회하고, 사형이 집행된 후 여순의 공동묘지에 장사지내고 고향으로 돌아왔다. 이후 일제의 가혹한 탄압이 가해지자, 망명을 선택하게 된다.

형 안정근과 함께 1910년 5월경 평양에서 북간도를 거쳐서 블라디보스톡으로 들어갔고, 안중근의사의 주요 활동지이자 단지동맹의 근거지인 연추로 옮겨가 안창호선생의 도움으로 정착하였으며, 1912년 6월부터 상트페테르브르크와 모스크바에서 러시아어를 배웠으나 경비부족으로 학업을 중단하고 1914년 4월경에 우수리스크로 돌아와 형이 개설한 상점에서 일하던 중 1914년 9월에 김정국처단사건을 주도하였고 형 안정근과 함께 대규모 농장 경영을 통한 독립운동 근거지 건설에 힘쓰기도 하였다.

1920년 1월에 선생은 임시정부의 러시아 외교특사로 선정되었고 1921년 7월 임시정부 최초의 러시아대사가 되었으며 1921년 4월 외무차장으로 임명되어 1922년 초 모스크바에서 이동휘, 김규식, 여운형 등과 함께 독립자금 확보를 위해 외교활동을 벌였다. 상해 교민단, 독립운동촉성회, 한국독립당 등을 비롯하여 다양한 단체에 가담하여 활동하였으며 안창호가 주도한 민족통일운동인 유일당운동을 적극 지지하였고, 암살을 주목적으로 하는 비밀결사 팔인단을 조직하여 활동하였다.

1931년 9월 만주사변이 발발하자 백범 김구선생은 일제 요인과 시설에 대한 암살과 파괴를 주요 임무로 한 한인애국단을 조직하였다. 이에 선생은 한인애국단의 운영을 맡게 되었고, 프랑스 조계에 있는 선생 집을 본부로 하여 한인애국단의 중요한 일들을 진행해 나갔으며 1932년 4월 29일 윤봉길의거로 한인애국단의 실질적인 운영자가 되었다.

1934년 중국중앙육군군관학교 낙양분교 내에 설치된 한인특별반을 거느렸고, 1934년 12월 한인특별반의 후신인 한국특무대독립군의 관리와 운영을 도맡아 처리하였으며 1936년 이후에도 선생은 임시정부에서 활동하기보다는 특무조직을 관리하고 운영하는데 심혈을 기울였다.

선생의 평생에 걸친 독립운동을 특징짓는 것은 특무공작이다. 선생은 20대 중반에 둘째형을 도와 일제밀정을 처단하였고 30세에 노령 우수리스크 일대의 결사대원들에게 제공할 무기를 구입하여 산속에 숨겨놓기도 하였다. 이런 경험을 바탕으로 1930년대 초반에 김구선생과 함께 이봉창의거와 윤봉길의거를 엮어낸 것이다.

그러나 선생은 1939년 5월 30일 중경에서 홀연히 실종되었다. 유해를 찾지는 못했지만 이국에서 독립운동을 벌이다가 장렬히 생애를 마감한 것으로 판단된다. 선생의 항일투쟁을 기려 정부에서는 1995년에 건국훈장 독립장을 추서하였다.

<자료:국가보훈처>