[한국문화신문 = 서한범 명예교수] 다나베의 기행문 중 1921년 4월 11일에는 그가 총독부에 보관되어 있던 국악 관련 악서들을 살펴 본 다음, 삼청동에 있던 송병준의 별저에 초대되어 전통가곡과 궁중무용 등을 감상했다는 기록이 있다. 지난주에는 그가 살펴본 관련 자료들 중에서 《세조실록『(世祖實錄)》 악보를 비롯하여 성종때 편찬된 음악총서 《악학궤범(樂學軌範)》이나 《악통(樂通)》, 정약용의 《악서고존(樂書孤存)》, 《악장등록(樂掌騰錄)》 등과 그 외 각종 《의궤(儀軌)》 등 한국음악의 역사를 알게 하는 귀중한 자료 등을 소개하였다.

다나베는 그 날 오후, 삼청동 송병준의 별저에 초대되었고, 그곳에서 <초수대엽>이나 <소용> 등 가곡 여러 곡과 <춘앵전>을 비롯하여 <장생보연지무>, <검무>, <사고무> 등과 같은 악무(樂舞)로 그를 위한 최고의 잔치를 베풀어 주었다는 점 등을 이야기 하였다.

|

||

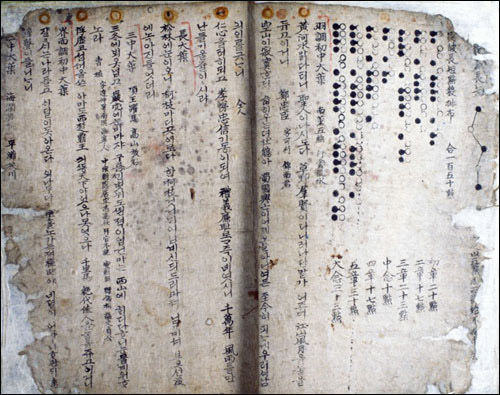

| ▲ 1876년(고종 13) 박효관(朴孝寬)과 안민영(安玟英)이 펴낸 가곡원류(歌曲源流) | ||

다나베는 그 날 오후, 삼청동 송병준의 별저에 초대되었고, 그곳에서 <초수대엽>이나 <소용> 등 가곡 여러 곡과 <춘앵전>을 비롯하여 <장생보연지무>, <검무>, <사고무> 등과 같은 악무(樂舞)로 그를 위한 최고의 잔치를 베풀어 주었다는 점 등을 이야기 하였다.

그가 지적한 대로 삼청동의 별채가 예전의 장악원 건물이어서 관심이 컸다는 점은 이해가 되지만, 국가의 건물이 어떻게 송병준의 별장이 되었는가 하는 점은 석연치 않다. 하기야 그보다 더한 것도 임금이 하사할 수 있었던 시대였다는 점을 감안하면 전혀 이해가 되지 않는 것은 아니다. 또한 그 자리에 이완용이 참석할 예정이었으나 병중이서 불참이고, 철종의 부마(사위)인 박영효(朴泳孝) 등이 그 잔치에 참석했다는 점으로 미루어 이 3인이 평소에도 잘 어울리고 있었음을 짐작케 한다. 이처럼 일본에서 온 음악인 다나베를 위한 잔치에 당대 최고의 거물 정치인들이 참여했다는 점으로도 그가 얼마나 영향력이 있었는가 하는 점을 알게 만드는 것이다.

송병준이 누구인가?

강화도 조약 이후 일본의 조선침탈을 적극적으로 협력한 사람, 일진회(一進會)를 이끌며 고종의 퇴위와 한일 강제병합에 적극적인 역할을 하여 백작이 된 대표적인 친일파로 알려진 인물이 아니던가!,

또한 이완용(1858~1926)도 을사조약의 체결을 지지하고 서명하는 등, 민족을 배반하는 일을 자행하였으며 헤이그 밀사 사건 후에는 일본의 지시대로 고종에게 책임을 추궁하고 양위(讓位)할 것을 강요하여 순종을 즉위시키는 등, 친일 행위로 일관된 삶을 살았던 위인이 아닌가! 일제에 적극 협력한 대가로 조선귀족 백작의 작위를 받았고, 1919년에는 후작에 올랐던 인물이다.

박영효 (1861년~1939) 역시, 한일합병의 공로를 인정받아 후작(侯爵)의 작위을 받았던 친일파로 알려진 인물이다. 특히 그는 12살 나이에 철종의 딸, 영혜옹주와 결혼하여 부마가 되었고, 그 신분 덕분에 20세의 젊은 나이에 의금부판사에 임명되는 등 출세가도를 달린 사람이다. 그는 원래 급진 개화파의 주요 인물로 근대적 개혁을 추구한 갑신정변 및 갑오개혁의 주체였으며 일제의 통치에 적극적으로 협력했던 인물인 것이다.

▲ 전통가곡을 부르는 중요무형문화재 제30호 예능보유자 김영기 명인

이와 같은 당대 최고의 권력가들이 다나베를 위해 잔치를 베풀면서 준비한 음악과 춤은 어떤 작품들이었는가? 그들이 즐긴 악무는 <초수대엽>을 비롯하여 4~5곡의 가곡이 중심이었고, 궁중무용으로 꼽고 있는 <춘앵전> 외 <장생보연지무>, <검무>, <사고무> 등과 같은 악무(樂舞) 등이었다.

<초수대엽(初數大葉)>은 가곡의 첫 곡명이다. 그 느리고 격식을 갖추어야 하는 가곡이 이날 그를 위한 잔치에서 주요 곡목으로 선정된 배경은 무엇일까?

아마도 그 노래가 오랜 역사를 지니고 있다는 점, 조선조의 지식인들이나 선비계층이 즐기던 점잖은 노래라는 점 등이 이유가 되었을 것이다. 지금이야 한국작곡가에 의해 작곡된 <봉선화>와 같은 가곡들, 즉 서양음악의 영향을 받고 그 어법에 의해 작곡된 노래를 가곡이라고 알고 있지만, 원래는 박효관 안민영이 지은 《가곡원류》라는 가집에서 확인할 수 있는 것처럼, <가곡>이 본 이름인 것은 두말할 필요가 없다. 신 가곡과 구별하기 위해 원래의 가곡을 <전통가곡>이라고 부르고 있는 점이 오히려 이상한 것이다. 이러한 가곡에 대한 이야기는 다음에 별도로 진행하기로 하고 여기서는 간단하게 그 특징만을 짚어 보도록 하겠다.

가곡은 남창과 여창으로 구분된다. 남창의 경우 40여곡, 여창은 15곡으로 구성되며 이들은 느린곡, 보통의 곡, 빠르게 부르는 곡 등으로 구별할 수 있다. 가곡의 모든 악곡들은 한결같이 5장으로 분장(分章)된다. 시조시는 3장인데 이를 가곡으로 부를 때에는 시조시 초장이 가곡의 1장과 2장, 시조시 중장이 가곡의 3장, 시조시 종장이 가곡의 4장, 5장이 되는 것이다. 또한 각 장의 노랫말 붙임이나 장단에 따른 형식 등에서 정제되고 세련된 아름다움을 지니고 있는 노래가 곧 가곡이다.

장단의 형태는 16박형과 10박형 장단이 있는데, 장고의 주법이나 진행 순서는 철저하게 지켜져야 하는 것이다. 판소리나 민요 등에서 보이는 고수의 즉흥성이 가미된 변형 장단은 일체 용납이 허용되지 않는다. (다음주에 계속)