국악속풀이 210[한국문화신문 = 서한범 명예교수] 속풀이 209에서는 민간 대풍류의 삼형영산회상이나 정악계의 ‘관악영산회상’ <상령산(上靈山)>은 박자를 셀 수 없을 정도로 불규칙한 진행이 특징이란 이야기를 하였다. 박자가 불규칙적이기에 이를 제대로 연주한다는 것은 매우 어렵다는 이야기, 마치 자동차 운전을 할 때 신호등을 잘 지켜야 되는 것처럼 장고나 북의 약속자리를 잘 지켜야 된다는 이야기, 상령산의 시작은 동시에 여러 악기가 합주로 시작되지 않고 박을 일타(一打)하면 장고, 북, 피리, 그리고 대금과 해금, 아쟁 등이 소리를 이어받아 전제적인 합주가 시작되는 형태라는 이야기를 하였다.

또 높고 시원한 가락과 변형 장단의 다양함이 이 음악의 특징이 되고 있다는 이야기, 염불풍류는 승무춤을 반주할 때에 듣게 되는 음악으로 긴염불-반염불(도드리)-타령-굿거리-법고-굿거리-당악 등을 차례로 연주한다는 이야기, 원래의 염불보다 느린 것이 긴염불이고, 이를 반으로 줄였다는 뜻에서 반염불이라 하지만, 명칭에 대한 관습은 일관성의 논리가 없으며 일반적으로 반염불을 다른 이름으로는 <도드리>라 부르고 있다는 이야기 등을 하였다.

염불이란 악곡명의 이름은 현악영산회상에도 들어있고, 평조회상에도 들어있다. 또한 국립국악원의 관악영산회상이나 민간의 대풍류 음악은 서로 악곡의 명칭은 다르지만, 여러 악곡의 모음곡으로 구성되어 있는 음악이다. 오늘날 영산회상은 9곡의 모음곡으로 된 기악곡이지만 최초에는 <영산회살불보살>의 7글자를 노래하던 성악곡이었다. 또한 영산회상은 오늘날의 상령산을 가리키는 이름이고, 이 상령산에서 그 이하의 여러 악곡으로 파생되어 오늘에 이르고 있는 것이다. 관악영산회상이나 평조회상에는 <하현도드리>가 빠져있어 8곡으로 구성되어 있다.

그 8곡들을 순서대로 나열해 보면 제1곡이 상령산이고, 제2곡이 중령산이며 차례로 3세령산, 4가락덜이, 5삼현도드리, 6염불도드리, 7타령, 8군악 등의 모음곡인 것이다.

|

||

| ▲ "영산회상"을 연주하는 국립국악원 정악단 | ||

소개한 곡명 중에서 확인할 수 있는 바와 같이 관악영산회상의 제6곡이 바로 <염불도드리>란 이름의 악곡이다. 궁중무용의 대부분은 도드리 장단과 타령 장단으로 진행되는데 거의 예외 없이 제5곡인 삼현도드리와 제6곡인 염불도드리, 제7곡인 타령을 반주음악으로 사용하고 있다.

그렇다면 궁중무용의 반주음악으로 쓰고 있는 관악영산회상 제6곡 <염불도드리>와 승무 반주 음악으로 쓰이고 있는 <긴염불>, 또는 <반염불>과는 같은 음악인가? 다른 음악인가? 서로 어떤 관계가 있는 것일까?

우선 공통점은 관악영산회상의 염불, 긴염불, 반염불 등 3곡은 모두 6박자의 도드리 장단으로 연주되는 음악이며, 음계도 같고 큰 향피리를 사용한다는 공통점이 있다.

그러나 다르다고 하는 점은 악곡의 길이와 잔가락의 유무이다. 염불도드리는 총 51장단으로 구성되어 있는 긴 곡조이고, 긴염불이나 반염불은 6장단을 반복하는 형태의 짧은 악곡인 것이다. 그러므로 염불도드리 중에서 일부분을 발췌하여 이를 느리게 연주하면서 거기에 잔가락이나 여러 장식음을 넣은 악곡이 바로 긴염불이란 곡조이고, 긴염불의 곡조에서 잔가락을 덜거나 장식음을 생략하여 골격음 위주로 빠르고 간결하게 연주하면 반염불이 되는 것이다. 그러므로 긴염불이나 반염불은 염불도드리의 일부를 발췌한 가락이란 점이며 다만 느린 박자에 따라 잔가락이 첨가된다고 이해하면 될 것이다.

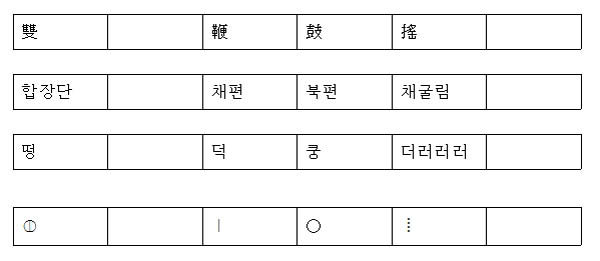

이 곡의 장단구성은 6박의 도드리장단이다. 그 6박은 쌍(雙)-2박, 편(鞭)-1박, 고(鼓)-1박, 요(搖)-2박의 순서로 짜여 있다. 1정간을 1박으로 보고 문자, 주법, 구음, 기호 등으로 도드리 장단을 그려보면 아래와 같다.

|

||

승무 반주의 긴염불은 제2박에 고(鼓)를 넣고, 제3박의 편(鞭)도 기덕-더로 분할해 치기도 하며 제6박도 맺음을 위하여 찍는 주법을 가미하기도 하나, 반염불에서는 원형에 맞도록 간결해 진다.

궁중무용의 반주음악에 있어서도 실제의 장단형은 반드시 위와 같은 장단형으로 반복하지 않는다. 동일한 형태의 장단 반복은 지루하고 단순하기 때문이다. 그래서 10여종의 다양한 변형장단을 구사하고 있는 것이다. 그렇다고 해서 장고연주자 임의로 장단형을 변화시켜나가는 것은 절대 아니다. 특정 가락에 해당되는 정해진 변형장단을 구사하는 것은 말할 것도 없다.