잠자는 갓난아기 오는 날은 갈불잎 언제면 맛보겠나 시원한 고장 가을 남땅의 골 가을이야 믿고장을 못 우기리. * 갈불잎 ; 단풍잎 * 골 ; 만(천의 열배) 가을이 깊어가는 밤, 새근새근 잠자는 갓난이는 무슨 꿈을 꿀까? 아마도 곱게 타듯 물든 단풍을 꿈꾸고 있을 것이다. 일본사람들은 일본의 가을이야말로 맑고 아름답다고 우기지만 우리 조국의 가을은 그보다 만 배나 더 아름답다는 것을 모르고 있다.

혼례, 회갑 등 잔치 때 갖가지 음식을 높이 고여 축하하는 상을 놓는데 이를 큰상이라 합니다. 특히 지금은 사라진 풍속이지만 혼례 때 폐백을 받은 시부모가 새 며느리를 맞이하는 환영의 표시로 큰상을 괴어 신부 앞에 차려 주었지요. 이때 차리는 큰상은 우리나라의 통과의례 상차림 가운데 가장 아름다운 상이라고 합니다. 큰상은 갖가지 과일, 과즐(한과), 떡, 전 따위를 올려놓는 것으로 다른 말로는 망상(望床) 또는 고뱃상(高排床)이라고도 하지요. 망상이란 음식을 높이 괴어 바라보게 차려진 상이란 뜻인데 사실은 의례가 끝나기 전에는 치우지 않는 상으로 먹을 수 없는 상이란 뜻도 들어 있습니다. 그래서 먹을 수 없는 큰상 뒤에는 실제 먹을 수 있는 것으로 입맷상이라 하여 조촐한 장국상을 차려줍니다. 또 입맷상은 요기상, 의안상이라고도 하는데 신랑이 대례시간을 기다리는 동안에 신부집에서 차려온 간단한 음식으로 요기를 할 때 차린 상을 일컫기도 합니다. 입맷상에는 주로 온면을 비롯하여 신선로, 찜, 전, 편육, 냉채, 과즐, 떡, 화채, 술 따위를 올리지요. 이제는 이런 풍속도

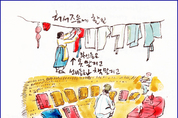

오늘은 24절기 가운데 열네 번째 오는 처서(處暑)입니다. 처서는 ‘땅에서는 귀뚜라미 등에 업혀오고, 하늘에서는 뭉게구름 타고 온다.’라고 할 만큼 여름은 가고 본격적으로 가을 기운이 자리 잡는 때입니다. “處暑”라는 한자를 풀이하면 “더위를 처분한다.”라는 뜻이 되지요. 예전에 부인들은 이때 여름 동안 장마에 눅눅해진 옷을 말리고, 선비들은 책을 말렸는데 그늘에서 말리면 “음건(陰乾)”, 햇볕에 말리면 “포쇄”라 했습니다. 특히 조선왕조실록을 보관했던 사고에서는 포쇄별감의 지휘 아래 실록을 말리는 것이 큰 행사였습니다. 아침저녁으로 선선한 바람이 부는 이 무렵은 김매기도 끝나 “호미씻이”를 한 뒤여서 농가에서는 한가한 때입니다. 그래서 “어정거리면서 칠월을 보내고 건들거리면서 팔월을 보낸다.”라는 뜻으로 “어정 칠월 건들 팔월”이라고 하지요. 처서 무렵 날씨는 벼 이삭이 패는 때이기에 한해 농사의 풍흉(豊凶)을 결정하는 데 매우 중요합니다. 무엇이 한꺼번에 일어나는 것을 견주어 이를 때 “처서에 장벼(이삭이 팰 정도로 다 자란 벼) 패듯”이라고 표현하는 것도 처서

우리 전통 가구 가운데는 “궤(櫃)”라는 것이 있습니다. 궤는 궤독ㆍ초궤라고도 하는데 크기에 따라 큰 것은 궤, 작은 것은 갑(匣)이라고도 부릅니다. 곡식, 제사도구, 책 등 다양한 물건을 보관할 수 있는 네모난 가구지요. 궤는 크기에 따라 30cm 정도의 작은 것부터 2-3m 정도의 큰 것까지 다양합니다. 천판(天板: 가구에서 가장 윗면을 막아주며 마감하는 판)의 반을 문으로 사용하여 ′윗닫이′라고도 부르는데, 보관하는 물건의 무게를 견디도록 단단하게 만들었습니다. 위로 문을 열어야 하기 때문에 높이가 낮고 장식이 비교적 소박한 것이 특징입니다. 앞부분을 여는 반닫이와 다르게 앞면에 다양한 쇠장식을 하지 않으며, 이음 부분에 길게 붙는 감잡이나 문이 열리는 부분의 경첩, 자물쇠 앞바탕 장식 정도로 반드시 필요한 부분에만 금속장식을 붙이지요. 자물쇠가 달리는 바탕의 장식을 앞바탕장식이라고 부르는데 자물쇠를 열고 닫을 때 나무를 상하지 않도록 하는 것으로 자물쇠 크기보다 크게 만듭니다. 어떤 궤는 이 앞바탕 장식을 화려한 꽃문양이나 뚫새김(투각)을 해서 꾸미기도 합니다

초가집 울타리에 서로 기대던 순 / 지붕까지 기어올라 하늘에 닿았구나 / 조랑조랑 매달린 귀여운 열매 / 단단한 씨앗 / 듬직한 뿌리 / 변치 않고 / 인간의 온갖 병을 낫게 해줘 / 예부터 오랜 친구였지 / 오! 흰 꽃 잎새에 나풀거리는 꿈 / 하늘 타고 오르는 하눌타리여! -김신영 ‘하눌타리’- ‘변치 않는 귀여움’이란 꽃말을 가진 하눌타리는 박 넝쿨처럼 시골집 담장을 기어올라가거나 전봇대나 가로수를 감고 올라가기도 하는데 많은 수술이 달린 흰 꽃이 피며 열매는 보통 한줄기에 수십 개씩 달리고 많을 때는 수백 개가 달리기도 하는 박과(Cucurbitaceae)에 속하는 여러해살이 덩굴식물입니다. 한반도의 중부지방 이남의 산과 들에서 자라며 고구마같이 생긴 굵고 긴 덩어리 모양의 뿌리가 특징입니다. 잎은 둥글고 단풍잎처럼 생겼으며 덩굴손이 다른 물체를 휘감아 올라가며 꽃은 7~8월 무렵 흰색으로 핍니다. 세종실록 지리지 에 보면 “가희톱·삿갓풀뿌리[蚤休]·검산풀뿌리[續斷]·절국대뿌리[漏蘆]·박새[藜蘆]·족도리풀뿌리[細辛]·칡뿌리[葛根]·석죽화[瞿麥]·외나물뿌리[地楡

나라가 지정한 문화재는 크게 국보, 보물, 사적, 명승, 천연기념물, 중요무형문화재 등이 있습니다. 그 가운데 명승(名勝)은 예술적인 면이나 관상적(觀賞的)인 면에서 기념물이 될 만한 문화재를 말합니다. 명승에는 첫째 이름난 건물이 있고 경치가 좋은 곳, 둘째 꽃ㆍ단풍 또는 새와 짐승들이 사는 곳, 셋째 이름난 계곡ㆍ해협ㆍ곶ㆍ급류ㆍ폭포ㆍ호수와 못, 넷째 이름난 바닷가ㆍ강기슭ㆍ섬, 다섯째 이름난 풍경을 볼 수 있는 지점, 여섯째 특징이 있는 산과 언덕ㆍ고원ㆍ평야ㆍ하천ㆍ화산ㆍ온천 등입니다. 문화재청에서는 이번에 명승으로 제주 서귀포 산방산, 쇠소깍, 외돌개를 지정했습니다. 이 가운데 서귀포 쇠소깍(명승 제78호)은 효돈천이 끝나는 하류지역 바다와 맞닿는 곳에 자리 잡은 곳으로, 깊은 수심과 용암으로 이루어진 기암괴석, 울창한 소나무숲이 아름답지요. 원래 소가 누워있는 형태라 하여 ‘쇠둔’이라는 이름이었는데, 효돈천을 흐르는 민물과 바닷물이 만나 깊은 웅덩이를 만들고 있어 ‘쇠소깍’이라고 불렸으며, ‘쇠’는 ‘소’, ‘소’는 ‘웅덩이’, ‘깍’은 ‘끝’이라는 뜻입니다. 또

"한낮 땡볕 논배미 피 뽑다 오신 아버지 / 펌프 꼭지에 등대고 펌프질 하라신다 / 마중물 넣어 달려온 물 아직 미지근한데 / 성미 급한 아버지 펌프질 재촉하신다 / 저 땅밑 암반에 흐르는 물 / 달궈진 펌프 쇳덩이 식혀 시린물 토해낼 때 / 펌프질 소리에 놀란 매미 제풀에 꺾이고 / 늘어진 혀 빼물은 누렁이 배 깔고 누워있다" - 고영자 '펌프가 있는 마당풍경' - 무더운 여름날 펌프가 있는 마당 풍경이 수채화 같습니다. 아직은 더위가 남아있지만 일주일 뒤면 더위를 처분한다는 처서이고 머지않아 귀뚜라미 소리도 들려 올 것입니다. 아주 더 예전엔 우물물을 길어 올리는 우물가가 있었지만 지금처럼 수돗물을 쓰기 전에는 한동안 집집이 마당 가에 펌프가 있었습니다. 펌프는 압력작용을 이용하여 관을 통해 물을 퍼올리는 기계입니다. 널찍한 마당 한켠에 놓여 있던 펌프는 값싼 철로 되어 있어 녹물이 많이 묻어났습니다. 그러나 마시는 물은 물론이요, 여름철엔 펌프로 달려가서 물을 퍼내어 등목을 했으며 아이들은 커다란 고무 함지 속에 물을 받아 땡볕 수영을 즐겼지요. 집안의 유용한 물 푸는 기계인 펌프는 물을 퍼 쓰고 난 뒤에는 물이 빠져버려 다음번에 쓸 때는 반드시 마중물

"하얀 소복 입고 고종의 승하를 슬퍼하며 / 대한문 앞 엎드려 통곡하던 이들 / 꽃반지 끼고 가야금 줄에 논다 해도 말할 이 없는 / 노래하는 꽃 스무 살 순이 아씨 / 읍내에 불꽃처럼 번진 만세의 물결 / 눈 감지 아니하고 앞장선 여인이여 / 춤추고 술 따르던 동료 기생 불러 모아 / 떨치고 일어난 기백 / 썩지 않은 돌 비석에 줄줄이 / 이름 석 자 새겨주는 이 없어도 / 수원 기생 서른세 명 / 만고에 자랑스러운 만세운동 앞장섰네. 김향화 서도흥 이금희 손산홍 신정희 오산호주 손유색 이추월 김연옥 김명월 최진옥 한연향 정월색 이산옥 김명화 소매홍 박능파 윤연화 김앵무 이일점홍 홍죽엽 박도화 김금홍 정가패 박화연 박연심 황채옥 문롱월 박금란 오채경 김향란 임산월 김채희 오! 그대들 수원의 논개여! 독립의 화신이여!" 위는 이윤옥 시인이 여성독립운동가 20인을 골라 그들에게 드리는 헌시를 쓰고 그들의 일생을 잔잔하게 그린

말복(末伏)은 무더위의 막바지를 뜻합니다. 복날 우리 겨레는 예부터 개고기를 많이 먹었는데 그 까닭이 무엇일까요? 먼저 조선 순조 때의 학자 홍석모가 지은 ≪동국세시기≫에 따르면 ‘사기’에 이르기를 "진덕공 2년에 처음으로 삼복제사를 지냈는데, 사대문 안에서는 개를 잡아 해충으로 농작물이 입는 피해를 방지했다고 하였다."라는 내용이 전합니다. 제사상에 오르는 음식은 주변에서 쉽게 구할 수 있어야 하는 것인 만큼 개고기를 일찍부터 식용으로 썼음을 말해줍니다. 또 우리나라의 가장 오래된 요리책인 에는 개장, 개장국누르미, 개장찜, 누런개 삶는법, 개장 고는 법 등 예부터 전해오는 우리 고유의 개고기 요리법이 자세하게 기록되어 있으며, 17세기 중엽에 정부인 안동 장씨가 쓴 ≪음식디미방≫에도 “개장”, “개장꼬치누루미”, “개장국누루미”, “개장찜”, “누렁개 삶는 법”, “개장 고는 법” 등이 나와 있습니다. 그뿐만 아니라 조선시대 혜경궁 홍씨의 회갑연 상차림에 구증(狗蒸)이 올랐다는 것을 보면, 개고기는 임금님 수라상에도 올라가는 음식이었음을 알 수 있으며, 에는 며느

아직 날이 매우 무덥습니다. 그래서 더위를 피해 바다와 계곡으로 떠나는 사람들이 있습니다. 1928년 7월 3일 자 동아일보에는 참 특이한 기사가 눈에 띕니다. “살찌고 십흔 사람은 海岸으로 避暑 여위고저 하는 사람은 산으로”라는 제목의 가시입니다. 그 내용을 보면 우선 “여름 피서는 영양에 큰 관계가 있습니다. 보통 사람들은 일상생활에서 영양을 충분히 또 고르게 취하지 못합니다. 그것을 피서지에서 보충하는 것이 필요합니다.”라고 말합니다. 이어서 “평소에 바다 멀리 산에서만 사는 사람은 바다에서 나는 것을 도무지 먹지 못함으로 그 영양이 부족한 것이 있습니다. 서서(瑞西, 스웨덴)라는 나라에 사는 사람은 해산물을 먹기 어려움으로 라는 성분이 부족해서 그것으로 인하야 병이 나기 쉽다고 합니다. 그와 가튼 사람은 해변에서 생활하게 되면 그것을 완전히 회복할 수가 잇습니다. 또 그 반대로 평소에 육식을 넘우 만히 하는 사람 또는 위장병을 가지고 잇서서 생선 고기 가튼 것을 만히 먹는 것이 해로운 사람은 해안가에 가는 것이 돌이어 해롭습니다.”라는 풀이를 해줍니다. 그래서