[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 2월의 시 - 김형태 기별은 있었지만 드는 기척조차 없다 고드름도 낙수 되어 대지를 적시는데 갈까 말까 재 넘는 꽃바람 산등성이에 걸렸구나 흰 눈을 머리에 이고 동백, 시린 가슴에 핏물이 든다. 지난 2019년 4월 4․3유족회원 김수연 씨는 제주4․3평화재단 행방불명인 표석을 보고 표석 설치로 넋은 돌아왔지만, 고향에 돌아오지 못한 상당수 행방불명된 혼과 유족들의 한(恨)을 조금이라도 덜어주려 지인들과 함께 4달 가까이 동백꽃보람(배지) 403개를 만들어 제주도청에 기증했다는 기별이 들려왔다. 제주4.3항쟁은 제주도의 무고한 양민 3만여 명이 무참하게 학살당한 참혹한 역사다. 당시 경찰과 서북청년단의 탄압에 대한 저항과 남한 단독선거, 단독정권 수립 반대를 목표로 1948년 4월 3일 남로당 제주도당 무장대가 봉기한 이래 1954년 9월 21일 한라산 금족지역이 전면 개방될 때까지 토벌대의 진압과정에서 엄청난 희생이 벌어졌다. 이때 죽은 3만이란 숫자는 제주도민의 1/9 정도가 되기도 했지만, 이 희생자 가운데 33%가 노약자와 여성이며, 무차별적인 학살이 일어났다는 데 문제가 있다. 김형태 시인은

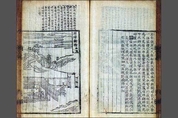

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 유석진은 고산현의 아전이다. 아버지 유천을이 악질을 얻어 날마다 증세가 더해 기절하니 (가운데 줄임) 어떤 사람이 ‘산 사람의 뼈를 피에 섞어 먹으면 낫는다.’라고 말하였다. 석진이 곧바로 왼손 무명지(약지)를 끊어 그 말대로 하여 바치니 병이 즉시 나았다.“ 위는 《삼강행실도》에 나온 ‘석진단지’ 부분에 나오는 얘기입니다. 위 내용을 그린 그림을 보면 윗부분은 아버지 고칠 약을 백방으로 찾던 유석진이 어떤 사람에게 병이 낫는다는 비법을 듣는 장면입니다. 그 아래 오른쪽에는 유석진이 자기 손가락을 자르는 모습이 그려 있고, 그 왼쪽에는 아버지에게 약을 먹이는 장면이 보입니다. 이 《삼강행실도》는 유교의 주요한 덕목인 삼강 곧 부자(父子), 군신(君臣), 부부(夫婦)의 행실을 훌륭하게 실천한 효자, 충신, 열녀의 이야기를 글과 그림으로 소개한 책입니다. 세종 때 처음 펴낸 책을 성종 때는 한글로 풀어 쓴 언해본도 나왔습니다. 《삼강행실도》가 널리 보급되면서 부모님의 병을 고치기 위해 자기 손가락을 자르는 일이 늘어났지요. 중종 때 펴낸 《삼강행실도》 언해본에서는 손가락을 자르는 사례가 효자 얘기 35건 가운데 유석진

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “태산이 가로막힌 것은 천지간 조작이요 님의 소식 가로막힌 것은 인간 조작이로구나 우수 경칩에 대동강 풀리더니 정든 님 말씀에 요 내 속 풀리누나 차마 진정 님의 생각이 그리워 못살겠구나“ 서북지방에 전해지는 민요입니다. 오늘은 저 민요 속 가사처럼 대동강물도 풀린다는 24절기 가운데 둘째 우수(雨水)지요. 우수란 말 그대로 눈이 녹아서 비가 된다는 뜻인데 아직 꽃샘추위가 남아있지만, 저 멀리 산모퉁이에는 마파람(남풍[南風])이 향긋한 봄내음을 안고 달려오고 있습니다. 예부터 우수 때 나누는 인사에 "꽃샘잎샘에 집안이 두루 안녕하십니까?"라는 말이 있으며 "꽃샘잎샘 추위에 반늙은이(설늙은이) 얼어 죽는다"라는 속담도 있지요. 이 꽃샘추위를 한자말로는 꽃 피는 것을 샘하여 아양을 떤다는 뜻을 담은 말로 화투연(花妬姸)이라고 합니다. 특히 이 무렵에는 농사일 한발 앞서 장을 담가야 합니다. 장 담그는 일은 시골 살림에서 매우 종요로운 일인데 이웃과 장이 얼마나 소중한가를 이야기하며 '쌀 있고, 장 있으면, 들에서 푸성귀 뜯어 먹고도 살 수 있을 거야.'라는 말을 하지요. 장은 음력 정월 장을 최고로 칩니다. 이때 장을

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 우수(雨水) - 권경업 언제부턴가 엄동의 조개골 비집고 실낱같은 물길 열더니만 보세요, 큰일났어요 그 물길 콸콸 그리움 되어 밤마다 내 가슴엔 막막한 홍수 내일은 대동강물도 풀린다는 24절기 가운데 둘째 ‘우수(雨水)’다. 우수란 말 그대로 눈이 녹아서 비가 된다는 뜻인데 아직 꽃샘추위가 남아있지만, 저 멀리 산모퉁이에는 마파람(남풍, 南風)이 향긋한 봄내음을 안고 달려오고 있을 거다. 꽁꽁 언 강물도 풀리는 것처럼 오늘 우수는 불편했던 이웃과 환하게 웃는 그런 날이다. 예부터 우수 때 나누는 인사에 "꽃샘잎샘에 집안이 두루 안녕하십니까?"라는 말이 있으며 "꽃샘잎샘 추위에 반늙은이(설늙은이) 얼어 죽는다"라는 속담도 있다. 이 꽃샘추위를 한자말로는 꽃 피는 것을 샘하여 아양을 떤다는 뜻을 담은 말로 화투연(花妬姸)이라고 한다. 봄꽃이 피어나기 전 마지막 겨울 추위가 선뜻 물러나지 않겠다는 듯 아직 쌀쌀한 바람이 불지만 봄은 이제 코앞에 다가와 있다. 이때쯤 되면 조상 대대로 물려받은 물이라며 한양 상인들에게 황소 60 마리를 살 수 있는 4천 냥을 받고 대동강을 팔았다는 김선달이 생각난다. 이제 대동강물도 풀리니

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] "그대들은 다투지 말라. 나도 잠깐 공을 말하리라. 미누비ㆍ세누비 누구로 하여 젓가락같이 고우며, 혼솔(홈질한 옷의 솔기)이 나 아니면 어찌 풀로 붙인 듯이 고우리요. 바느질 솜씨가 그다지 좋지 못하여 들락날락 바르지 못한 것도 나의 손바닥을 한번 씻으면 잘못한 흔적이 감추어져 세요(細腰, 가는허리)의 공이 나로 하여금 광채 나니라." 이는 규방의 부인이 바느질(침선)에 사용하는 자, 바늘, 가위, 실, 골무, 인두, 다리미를 의인화하여 인간 세상을 풍자한 《규중칠우쟁론기(閨中七友爭論記)》 한글 수필의 인두(인화낭자) 부분입니다. 이젠 잊혔지만, 예전 어머니들이 바느질할 때 쓰던 도구 가운데 화롯불에 묻어 놓고 달구어 가며 옷감의 구김살을 눌러 펴거나 솔기를 꺾어 누르는 데 쓰던 인두를 아십니까? 인두는 무쇠로 만들며 바닥이 반반하고 긴 손잡이가 달렸지요. 형태는 인두머리의 끝이 뾰족한 것, 모진 것, 둥근 것 따위가 있는데 특히 인두머리가 뾰족한 것은 저고리의 깃ㆍ섶코ㆍ버선코ㆍ배래ㆍ도련 등의 정교한 곡선을 만드는 데 썼습니다. 또 마름질할 때 재단선을 표시하려고 금을 긋는 데에도 썼는데 지금은 그 역할을 초크가

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 1940년 오늘(2월 11일)은 일제가 <창씨개명(創氏改名)>을 시작한 날입니다. 조선총독부는 1939년 11월 10일, 조선총독부는 '조선민사령(朝鮮民事令)'을 개정(제령 제19호)하여 일제 황민화정책(皇民化政策)의 하나로 강제로 조선 사람의 성을 일본식으로 고치게 한 것이지요. 그런데 창씨개명을 접수하기 시작한 이틀 만에 87건이 접수되었습니다. 특히 그날 아침 관리들이 문을 여는 시각을 기다려 가장 먼저 달려가 ‘향산광랑(香山光郞, 가야마 미츠로)’이란 이름으로 등록을 마친 사람은 조선 최고의 작가라는 이광수였습니다. 그는 창씨개명을 한 변명을 다음과 같이 말합니다. “내가 향산(香山)이라고 일본적인 명으로 개한 동기는 황송한 말씀이나 천황어명과 독법을 같이하는 씨명을 가지자는 것이다. 나는 깊이깊이 내 자손과 조선민족의 장래를 고려한 끝에 이리 하는 것이 당연하다는 굳은 신념에 도달한 까닭이다. 나는 천황의 신민이다. 내 자손도 천황의 신민으로 살 것이다. 이광수라는 씨명으로도 천황의 신민이 못 될 것이 아니다. 그러나 ‘향산광랑(香山光郞)’이 조금 더 천황의 신민답다고 나는 믿기 때문이다.” 이

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 꽃샘바람 속에서 - 박노해 꽃샘바람 속에서 우리 꽃처럼 웃자 땅속의 새싹도 웃고 갓 나온 개구리도 웃고 빈 가지의 꽃눈도 웃는다 꽃샘바람에 떨면서도 매운 눈물 흘리면서도 우리 꽃처럼 웃자 봄이 와서 웃는 것이 아니라 웃기 때문에 봄이 오는 것이니 아직 봄이 되기 전 눈을 뚫고 ‘복수초’는 피어난다. 이른 봄에 노랗게 피어나는 꽃이 복과 장수를 뜻한다고 해서 ‘복수초(福壽草)’란 이름이 붙여졌는데, ‘설연화’라고 부르기도 한다. 하지만, 우리말 이름으로 ‘얼음새꽃’, ‘눈색이꽃’이라고 하여 요즘은 이 이름으로 더 알려졌다. 그런데 눈을 뚫고 피어나는 꽃으로는 ‘랍매’도 한몫한다. 음력 12월을 뜻하는 ‘랍(臘)'을 써서 ‘납매(臘梅)'라 부르는데, 우리말로 풀면 ’겨울매화‘라 부를 수 있다. 그 연약한 꽃들이 눈을 뚫고 피어나는 것을 보면 드디어 봄이 왔음을 우리는 실감할 수 있다. 한겨울 눈에 덮여 만물이 꽁꽁 언 듯하지만, 그 눈 밑으로는 봄이 꿈틀대고 있었음이다. 그렇게 옛 선비들은 ’구구소한도‘에 매화를 그려가며, 봄날이 다가옴을 마음속으로 꿈꾼 것이다. 여기 박노해 시인은 그의 시 <꽃샘바람 속에서&g

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “조선청년독립단(朝鮮靑年獨立團)은 우리 이천만 겨레를 대표하여 정의와 자유와 승리를 얻은 세계 여러 나라 앞에 우리가 독립할 것임을 선언하노라.” 위는 3.1만세운동에 불을 지핀 도쿄 2.8독립선언서의 일부분입니다. 1910년 조선은 일제의 강압에 의해 “한일강제병합"을 당하는 수모를 겪어야 했습니다. 이로부터 9년 뒤 도쿄에 유학하고 있던 조선청년들은 조국의 아픔을 온몸으로 받아들이며 1919년 1월 도쿄 기독교청년회관(YMCA)에서 독립을 위한 구체적인 운동을 시작해야 한다고 결의한 뒤 “조선청년독립단”을 결성하고 <민족대회 소집청원서>와 <독립선언서>를 만들었습니다. 그리고 2월 8일 선언서와 청원서를 각국 대사관, 공사관과 일본정부, 일본국회 등에 발송한 다음 기독교청년회관에서 유학생대회를 열어 독립선언식을 거행했지요. 그러나 이들은 가차 없이 일본 경찰에 의해 강제 해산되고 나라밖으로 파견된 사람을 뺀 27명 실행위원 모두가 검거되는 아픔을 겪어야 했습니다. 하지만, 그날 체포되지 않은 참가자들이 조선에 잠입하였고 이후 3.1 독립선언 준비에 적극적으로 가담하여 3.1만세운동의 불씨를

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 한해 가운데 보름달이 가장 크고 밝다는 정월대보름입니다. 정월은 예부터 사람과 신, 사람과 사람, 사람과 자연이 하나로 화합하고 한 해 동안 이루어야 할 일을 계획하고 비손하며 점쳐보는 달이라고 했습니다. 《동국세시기》에 "초저녁에 횃불을 들고 높은 곳에 올라 달맞이하는 것을 망월(望月)이라 하며, 먼저 달을 보는 사람이 운수가 좋다."고 하여 이날은 남녀노소 떠오르는 보름달을 보며 저마다 소원을 빌었습니다. 대보름날은 다채로운 세시풍속이 전합니다. 특히 정월대보름에는 “복토 훔치기”란 재미난 풍속이 있는데 부잣집 흙을 몰래 훔쳐다 자기 집 부뚜막에 발라 복을 비손하는 것입니다. 또 “용알뜨기” 풍습이 있는데 이는 대보름날 새벽에 가장 먼저 우물물을 길어오면 그해 운이 좋다고 믿었습니다. 그런가 하면 “곡식 안내기”가 있는데 경남지방의 풍속으로 농가에서는 새해에 자기 집 곡식을 팔거나 빌려주지 않았습니다. 이날 곡식을 내게 되면 자기 재산이 남에게 가게 된다는 믿음 때문이지요. 그밖에 대보름 세시풍속은 더위팔기, 쥐불놀이, 다리밟기, 달집태우기 같은 것들이 있습니다. 정월대보름 먹거리로는 오곡밥과 나물을 들

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기를 시작하는 날로, 봄이 온다는 입춘(立春)입니다. 입춘 무렵의 세시풍속으로는 봄이 온 것을 기리어 축원하는 입춘축(立春祝)을 집 대문이나 대들보ㆍ천장 따위에 붙이지요. 입춘축을 다른 말로는 춘축(春祝), 입춘첩(立春帖), 입춘방(立春榜), 춘련(春聯), 문대(門對), 춘첩자(春帖子), 춘방(春榜), 대련(對聯), 춘첩(春帖)이라고도 합니다. 입춘날 입춘시에 입춘축을 붙이면 “굿 한 번 하는 것보다 낫다.”라고 하며, 전라도에서는 입춘축을 붙이면 “봉사들이 독경하는 것보다 낫다.”라고 하여 입춘에는 꼭 하는 세시풍속이었습니다. 입춘축 가운데 가장 많이 쓰는 것은 “입춘대길 건양다경(立春大吉 建陽多慶)”으로 “입춘이 되니 크게 길 할 것이요, 만 가지 일들이 형통하라”라는 뜻이 담겨 있지요. 그밖에 쓰는 말로는 "수여산 부여해(壽如山 富如海)“로 ”산처럼 오래 살고 바다처럼 부자가 되어라“, ”소지황금출 개문만복래(掃地黃金出 開門萬福來) 곧 “마당을 쓸면 황금이 나오고, 문을 열면 만복이 들어온다”라는 것도 있는데 온갖 좋은 말은 다 가져다 붙여놓습니다. 전남 구례에서는 입춘축을 "잡귀야 달아나라."라