[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 서도창으로 부르는 적벽부(赤壁賦) 이야기를 하였다. 적벽부는 두 가지가 있는데, 하나는 벽파 이창배 명인이 곡을 붙인 것, 다른 하나는 박기종 명인이 사설을 남긴 것인데, 후자는 평양에서 이정근의 소리를 메모해 두었다가 《전통서도소리 명곡대전》에 실었으나 본인이 배우지 못한 상태에서 사설만 기록하여 전승이 불가하다는 점을 얘기했다. 그러나 평양에서는 벽파의 그것과 다른 적벽부가 존재했다는 것을 알 수 있다는 점, 벽파의 적벽부는 3박을 기준으로 넘나들며 곡조의 분위기는 발림 엮음형식이지만, 지금은 거의 부르는 사람이 없어 단절위기를 맞고 있다는 점, 이러한 <적벽부>에 반해 <적벽가>의 전승은 매우 활발한 편이어서 판소리와 경기좌창으로 부르고 있으며 서도 적벽가도 박태여의 《경서도 민요집》과 박기종의 《전통서도소리 명곡대전》에는 <화룡도>라는 제목으로 실려 있다는 이야기 등을 하였다. 그리고 서도적벽가는 세마치장단을 근간으로 4, 5, 6박 등으로 넘나들며 그 시작은 “에 -에- 조조군사 대패하여 지향 없이 달아날 제, 이리가면 어디메묘, 저루가면 어디맵니까”<중간 줄임>

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 중국 북송의 시인, 소동파가 장강(長江)에서 친구들과 뱃놀이를 하며 사람의 일생이 짧음을 안타깝게 여기고, 자연의 무한함에는 환희와 감동을 읊은 적벽부(赤壁賦)에 관해 이야기 하였다. 음악분야에서는 송서로 전해 오고 있어서 마치 이야기책을 음악적으로 읽는 듯한 친근한 분위기를 연출한다는 점, 서도창으로 부르는 적벽부도 있으나 지금은 거의 듣기 어렵게 되었다는 점, 이와 유사한 제목의 적벽가는 판소리로 부르는 적벽가가 유명하고, 경기소리로는 경기 12좌창 가운데 하나로 적벽가가 있는데, 6박형 도드리장단으로 진행되며 모두 120장단의 구성이란 점이란 점, 등을 이야기 하였다. 서도의 적벽부는 두 종류가 전해지고 있다.. 하나는 고문진보에 있는 한문으로 된 적벽부에 우리말 토를 달고 새긴 가사에 곡조는 벽파 이창배 명인이 붙인 적벽부이다. 그런데 가사의 내용은 훌륭해서 새길만 하나, 노래 곡조로는 인기를 끌지 못한 탓에 노래를 배운 제자들이 공연무대나 방송에서 자주 활용하지 않게 되면서 널리 확산되지 못한 상태로 전해온다. 또 다른 하나의 서도적벽부는 박기종 명인이 평양에서 이정근의 소리를 메모해 두었다가《전통서도

[우리문화신문=서한범 명예교수] 통소에 관한 이야기 가운데 적벽부에 나오는 통소 이야기를 하고 있는 중이다. 통소를 잘 부는 손님의 소리를 듣고 소동파는 그 소리가 원망하듯, 사모하듯, 울며 하소연 하듯, 애처로워서 물에 잠긴 교룡(蛟龍)의 춤 같고, 젊은 과부의 울음 같다는 소감을 말했다. 적벽부는 의미가 깊고 문장이 좋아서 국악의 장르 중에서는 고저와 리듬, 시김새와 잔가락을 살려서 마치 느린 노래 부르듯 읽는 송서(誦書)로 감상하면 제격이라는 이야기도 하였다. 손님의 통소소리에 소동파는 “어찌해서 그 소리가 그토록 구슬픈가”를 묻고, 손님의 대답은“그 옛날 조조가 적벽강에서 주유에게 패해 80만 대군을 잃은 것을 생각하면 비탄에 빠질 수 없지만, 그러나 이제 와서 생각하면 허무한 꿈에 불과하다는 심정에서 우리네 인생은 천지(天地)의 하루살이며, 푸른 바다의 좁쌀 한 알에 불과하다는 점이 너무도 슬프고, 안타까워 통소에 담아 한 곡조 불었다”고 했다는 이야기 등을 하였다. 우리네 인생이 천지(天地)의 하루살이이고, 푸른 바다의 좁쌀 한 알에 불과하다는 비유에 소동파가 다시 손에게 묻는다. “손님께서는 저 물과 저 달의 존재 의미를 아시지요? 가는

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 서도 좌창(坐唱), 초한가에서 장자방이 옥통소를 불어 전쟁에 참여한 8,000 여 군사를 흩어지게 했다는 이야기와 적벽부에 나오는 통소 이야기를 하면서 음(音)이란 사람 마음으로부터 생겨난다는 이야기를 하였다. 고대 중국의 아악기 중에서 부는 악기라면 훈(塤), 지(篪), 약(籥), 적(篴), 소(簫) 등이 중심인데, 이들은 하나같이 조용하고 음량이 작은 것이 특징이란 점과, 통소는 주로 궁중음악에 쓰여 왔으나 현재는 시나위, 산조, 사자놀음 등 민간음악에 쓰이고 있다는 이야기를 하였다, 그리고 흔히 부는 악기들을 퉁소요, 피리라고 마구 불러대는데, 이는 잘못된 관습이며 서양의 금관이나 목관악기들을 모두 나팔이나 플륫으로 부르지 않는 예와 비교 된다고 하였다. 전쟁도 사람의 마음이 시켜서 하고, 음악도 사람이 한다는 점에서 남의 것을 빼앗으려는 악(惡)한 사람들의 마음을 선하게 움직이도록 만드는 힘을 지니고 있는 것이 음악이오, 악기란 점에서 음악의 존재, 그 가치가 우리를 감동시키고 있다는 이야기도 덧붙였다. 앞에서 통소에 관한 이야기 가운데 적벽부를 소개하면서 그 속에 나오는 통소 잘 부는 손님과 소동파의

[우리문화신문=이윤옥 기자] 한가위를 앞두고 이제 슬슬 벌초 벌초를 하는 사람들이 늘고 있다. 어제 청명한 가을하늘 날씨에 전주 효자동 공원묘지에서도 벌초하는 가족들의 모습을 볼 수 있었다. 주말을 맞아 일찌감치 성묘에 나서는 사람들로 어제 고속도로도 정체가 심했다. 하지만 민족 최대의 명절 한가위를 맞아 조상의 무덤을 찾는 모습들이 아름다워 보였다.

[우리문화신문=김영조 기자] 오늘은 24절기 열다섯 번째 “백로(白露)”입니다. 백로는 흰 이슬이라는 뜻으로 이때쯤이면 밤에 기온이 이슬점 이하로 내려가 풀잎 같은 데에 이슬이 맺힌다고 해서 이런 이름이 붙었지요. 가을의 기운이 완연히 나타나는 때인 이즈음을 옛 사람들은 닷새씩 셋으로 나누어 특징을 말하였는데, 초후(初候)에는 기러기가 날아오고, 중후(中侯)에는 제비가 강남으로 돌아가며, 말후(末候)에는 뭇 새들이 먹이를 저장한다고 했습니다. 백로 무렵에는 장마가 걷힌 뒤여서 맑은 날씨가 계속되지만 간혹 남쪽에서 불어오는 태풍과 해일로 곡식이 피해를 입기도 합니다. 볏논의 나락은 늦어도 백로가 되기 전에 여물고 패어야 하는데 서리가 내리면 찬바람이 불어 벼의 수확량이 줄어든다고 보지요. 제주도 속담에 “백로전미발(白露前未發)”이라고 해서 이때까지 패지 못한 벼는 더 이상 크지 못한다는 말이 전해지기도 했습니다. 백로는 대개 음력 8월 초순에 들지만 어떤 때는 7월 말에 들기도 합니다. 7월에 든 백로는 계절이 빨라 참외나 오이가 잘 되는데 경상도 섬에서는 “8월 백로에 비가 오면 십리 천석을 늘린다.”라는 말이 전하면서 비가 오는 것을 풍년의 징조로 생

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 서도좌창 초한가에 관한 이야기를 하였다. 음절은 비교적 규칙적이나 장단은 2, 3, 4박 등 불규칙적이어서 가락을 모르면 장단을 칠 수 없다는 이야기, 정악곡의 백미라고 알려진 수제천이라는 음악도 쌍(雙)-편(鞭)-고(鼓)-요(搖)로 진행되는 매우 간단한 장단형이나 장고 연주자가 각 악기군의 선율을 훤히 꿰고 있지 못하다면 연주가 불가하다는 이야기, 판소리는 "일고수 이명창"이라는 표현으로 고수의 역할을 중요하게 생각한다는 이야기를 했다. 또 서도의 좌창에서도 반주의 역할은 절대적이란 이야기, 초한가의 노랫말속에 “산 잘 놓는 장자방은 계명산 추야월에 옥통소를 슬피 불어 팔천제자 해산할 제”라는 대목이 나오는데, 전쟁터에서 싸움을 포기하고 돌아서도록 만드는 악기의 존재, 음악의 위력이 어떤 것인가 하는 점을 알게 한다는 이야기 등을 하였다. 통소(洞簫), 또는 퉁소라 부르고 있는 관악기는 대나무로 만들어 세로로 부는 종취악기의 하나다. 일부지방에서는 퉁수, 퉁애라고도 부른다. 그런데 초한가에 나오는 옥통소는 옥으로 만든 통소이기에 그렇게 부르는 것이리라. 원래 고대의 중국 아악기 중에서 현악기로는 금과 슬이 대표

[우리문화신문=서한범 명예교수]지난주에는 서도소리와 경기소리와의 차이점으로 요성(搖聲)의 위치와 형태를 보면 알 수 있다는 이야기를 하였다. 경기소리는 4도 아래의 음으로 떨어져 잘게 떠는데 비해, 서도소리는 5도 위의 음을 떨어준다는 점, 요성의 형태에 있어서도 부드럽게 좁은 폭으로 떨어주는 경기소리에 견주어 서도소리는 목을 조이고 위로 치켜 떠는 듯한 격렬한 요성법을 구사한다는 점에서 구별이 가능하다는 이야기를 하였다. 그리고 경기소리와 서도소리를 함께 아우르는 <경서도소리>, 또는 <경서도민요>라는 용어가 생겨난 배경도 인접지역이라는 이유만은 아니고, 월남해 온 서도지방의 소리꾼들이나 애호가들에 의해 자연스럽게 파급이 되면서 영향을 받았다는 점, 그 예로 인천 근해에는 뱃노래나 갯가노래, 주대소리, 상여소리, 기타 여인들의 조개잡이 노래 속에 서도지방의 음악적 분위기가 흠뻑 배어있다는 점도 이야기 하였다. 생성과정, 가사, 음계, 창법, 잔가락이나 시김새 등, 서로 다른 특징을 지니고 있는 경기소리와 서도소리였으나 서로에게 영향을 주고받았다는 점에서 <향당교주(鄕唐交奏)>의 형태를 연상할 수 있다는 이야기도 하였다.

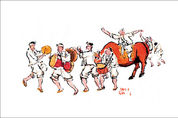

[우리문화신문=김영조 기자] 오늘은 예전 명절로 지냈던 백중(百中)입니다. 다른 이름으로는 백종(百種), 머슴날(칠석), 망혼일(亡魂日), 머슴의생일, 중원(中元), 호미씻는날, 축수한날, 머슴명일(전라북도전주), 상놈명절(경상남도함안)도 있습니다. 백중은 음력 7월 15일로 세벌김매기가 끝난 뒤 여름철 농한기에 휴식을 취하는 날로 농민들이 음식과 술을 나누어 먹으며 백중놀이를 즐기면서 하루를 보냈지요. 백중은 한마디로 먹고 마시고 놀면서 하루를 보내는 날인데 이 날의 놀이는 두레먹기가 두드러집니다. 두레먹기는 두레일꾼들이 모처럼 일의 피로를 풀어내는 잔치로 백중놀이는 지역에 따라 호미걸이, 호미씻이, 술멕이, 풋굿, 질먹기, 진서턱(진세턱)처럼 여러 이름으로 불립니다. 백중의 중요한 놀이에는 우물고사가 있으며, 머슴들에게는 백중빔이라고 하여 새 옷을 장만해 주고, 모처럼 휴가를 주어 백중장에서 즐기도록 하였습니다. 또 머슴들은 장터에 가서 씨름대회에 참가하였고, 씨름에 이기면 송아지를 끌고서 기세를 올리면서 자기 마을로 돌아왔지요. 특히 경기도 지방에서는 호미걸이를 했는데 호미나 악기를 농기구의 버레줄(물건이 버틸 수 있도록 이리저리 얽어매는 줄)에

[우리문화신문=서한범 명예교수] 지난주에는 서도소리의 보존과 이의 전승이 시급하다는 이야기를 하였다. 예술적 가치가 있는 소리이고, 전승체계나 관리를 소홀히 한다면 자칫 단절위기를 맞게 될 위험을 배제할 수 없기 때문이라는 점, 서도소리 보존회가 경연대회를 열어 서도소리의 전승능력을 키우고 보존의지를 강화하려는 의지도 그러한 이유가 작용한 탓이라는 이야기를 하였다. 그리고 <서도소리>라는 말에서 <서도>와 <소리>의 의미에 대해서도 짚어 보았는데, <서도>는 황해도와 평안도 지역, 즉 관서지역을 뜻하는 말이고, 소리란 성(聲)으로 물체의 울림이란 점, 성을 깎고, 다듬어 음악의 재료로 만든 것이 음(音), 그리고 음으로 가락을 엮어 악(樂)을 만들었는데, 악기(樂記)에서는 소리만 알면 금수(禽獸), 음까지 식별하면 중서(衆庶), 그리고 군자(君子)만이 능히 악을 아는 능력을 지니고 있다는 이야기도 하였다. 이번 주에는 서도소리와 다른 지역, 특히 경기소리와는 무엇이 어떻게 다른가 하는 점을 요성(搖聲), 곧 떠는 소리를 중심으로 알아보도록 한다. 또한 경기소리와 서도소리를 함께 아우르는 용어가 <경서도소리&