[우리문화신문=우지원 기자]

김영갑.

제주가 좋아, 제주에 살며, 제주의 자연을 필사적으로 렌즈에 담은 한 예인의 이름이다. 그의 이름을 모르는 사람도 많지만, 제주에 온 사람들은 한 번쯤 ‘김영갑 두모악 갤러리’를 찾곤 한다. 이 갤러리는 사진작가 김영갑이 루게릭병을 앓으며 자신의 마지막 생의 불꽃을 태워 세운, 폐교를 개조한 사진 갤러리다.

필자 역시 이곳을 찾아 그의 사진에 크게 감명받은 적이 있다. 사진에 대해 평할 만큼 잘 알지 못하는 일반인의 눈에도 그의 작품세계는 퍽 비범해 보였다. 제주의 바람이 스치는 찰나, 파도가 들이치는 순간을 기막히게 포착한 그의 사진은 바람소리와 파도소리가 함께 들리는 듯한 공감각적인 경험을 안겨주었다.

그는 어떻게 이런 사진을 찍게 되었을까. 《그 섬에 내가 있었네》는 예인 김영갑이 제주에서 어떻게 살았고, 무엇을 찍었는지 생의 마지막 몇 달 동안 담담히 구술한 기록이다. 자신의 몸과 정신을 오롯이 사진에 바치며 너무나 몸을 혹사한 탓일까. 40대 초반, 루게릭병을 앓게 된 그는 출판사의 책 출간 제의를 받고, 자신의 사진 판형을 변형시키지 않고, 자신이 예전에 쓴 책에서 원고를 뽑아 쓰며 필요한 내용은 구술하는 조건으로 어렵사리 승낙했다.

그래서 이 책의 판형은 일반적인 판형과는 조금 다르다. 그의 사진을 변형 없이, 찍은 그대로의 판형으로 오롯이 실었기 때문이다. 출판사 편집장이 틈틈이 제주로 내려가 그가 말하는 내용을 받아썼고, 마침내 2004년 1월, 이 책이 세상에 나왔다. 그는 책 출간 뒤 1년 남짓 더 살다 갔지만, 그가 남긴 목소리는 어언 출간 20돌이 다 되어 가는 지금까지도 꾸준히 사람들의 마음을 어루만지는 소중한 유산이 되었다.

책의 1부에서는 그가 제주에 매혹돼 정착하게 되는 과정, 그리고 그 과정에서 만난 사람들에 관한 이야기가 펼쳐진다. 2부에는 청천벽력 같았던 루게릭병 선고, 처절한 투병 과정, 그리고 그 과정에서 삶의 의미를 찾으려 마지막 순간까지 매달렸던 ‘김영갑 갤러리 두모악’에 대한 이야기를 담았다.

예술가들은 ‘그게 아니면 죽을 것 같아서’ 예술을 하곤 한다. 진정한 예인에게 예술은, 도저히 하지 않고는 배길 수 없는 그 어떤 것이다. 김영갑에게 사진도 그랬다. 1957년 부여에서 태어나, 주소지를 서울에 두고 1982년부터 제주도를 오르내리며 사진 작업을 하던 중 제주의 풍광에 흠뻑 빠졌다. 그래서 1985년, 아예 섬에 정착하게 된다.

그는 오직 사진밖에 모르는 사람이었다. 사진필름 외에는 그 어떤 것도 중요하지 않았다. 밥 먹을 돈을 아껴 필름을 사고, 끼니는 들판의 당근이나 고구마로 때우는 일이 허다했다. 집은 동가식서가숙하며 이곳저곳 더부살이를 했다. 왜 돈이 안 되는 사진만 찍느냐는 주변의 잔소리와 눈총도 참 많았다. 그러나 그는 개의치 않았다. 본인이 인정할 수 있는, 본인에게 부끄럽지 않은 사진을 찍을 수만 있다면, 그것으로 충분했다.

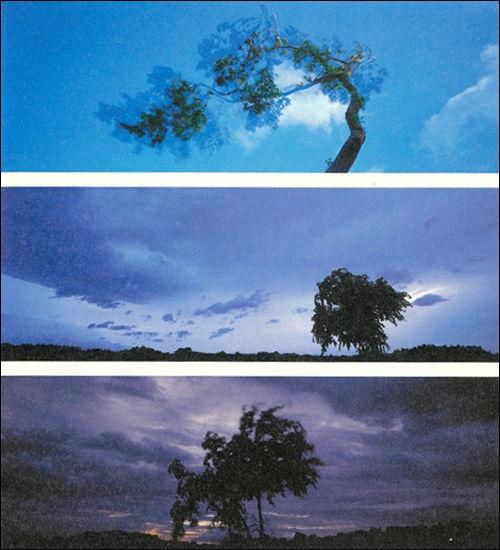

그는 언제나 ‘삽시간의 황홀’을 포착하기 위해, 기다리고 또 기다렸다. 자연이 내밀한 속살을 드러내는 그 찰나의 순간은 그야말로 철저한 준비와 기다림 끝에서만 잡을 수 있었다. 카메라를 켜놓고 셔터를 누르기까지, 그 기나긴 기다림은 하나의 수행이자 구도의 행위였을지 모른다. 이 기다림과 고독을 이겨낸 사람만이 최고의 순간을 얻는 사진의 정직함, 그것이 그가 20년 동안 누구도 알아주지 않은 사진에 몰두할 수 있었던 원동력이 아니었을까.

사시사철 똑같은 장소에서 동일한 카메라, 동일한 방법, 동일한 목적으로 촬영해도 사진가마다 사진이 다르다. 어떤 순간이나 이미지를 상상하고 원하는 순간이 오기까지 인내심을 가지고 기다려야 한다. 쉽게 기다림에 대한 보상을 받을 수도 있고, 기다림이 영원히 계속될 수도 있다. … 운이 좋아야 좋은 사진을 찍을 수 있는 것이 아니다. 행운은 사진가 스스로 준비해서 맞이하는 것이다. (p.144-145)

그의 사진에는 여백이 있다. 그 여백에 보는 이의 시선이 담긴다. 찍는 사람과 보는 사람이 함께 완성하는 사진이다. 사진에 제목을 달거나 전시 현장에서 작품을 설명하지도 않았다. 사진에 제목을 달면 이미 작가의 생각이 그 사진을 규정해버려, 보는 이가 자유로운 상상의 나래를 펼치기 어렵기 때문이다.

그릇의 쓰임이 빈 공간에 있듯, 사진 속의 공간도 최대한 비워놓는다. 도예가가 찻잔을 만든다. 그 잔을 쓰는 사람이 물을 담으면 물잔이 되고, 술을 담으면 술잔이 된다. 옛날 옹기들이 장독대에서 이제는 방 안으로 자리를 옮겼다. 꽃병이 되기도 하고, 우산꽂이가 되기도 한다. 사진도 보는 사람에 따라 느낌이 달라진다. 나 자신을 위해 찍는 사진이 아니라 보는 사람을 위한 사진이다. (p.137)

그래서 그의 사진을 설명하는 미학은, 한마디로 기다림과 여백의 미학이다. 카메라를 켜놓고 때를 기다리듯, 그는 20년 동안 자신의 사진을 스스로 인정할 수 있을 때까지 정진하고, 또 정진했다. 이런 예인의 광기 어린 집념과 구도적인 삶의 태도는 평범한 삶을 사는 범인은 감히 다가서기 어려운 경지다.

그러나, 꼭 예술가가 아니더라도 누구나 삶에서 일상적으로 고독과 불안을 마주하고, 그것을 견뎌내기 위해 노력한다. 그래서 대충 셔터를 누른 사진이 아닌, 긴 ‘견뎌냄’이 묻어나는 사진은 더 깊은 공감을 자아낸다. 그의 작품은 여백에 누구나 자신만의 이야기를 채워 넣을 수 있다. 자신이 견디고 있는 불안, 고민, 그리고 걱정거리를 사진에 투영해 바라볼 수 있다.

문학평론가 안성수는 책에서 그를 ‘예술을 위해 죽음을 두려워하지 않은 미(美)의 수도자, 지독한 가난과 고독, 외로움을 견디며 자연 속의 황홀경을 훔쳐본 작가, 세속을 뛰어넘어 진정한 자유와 평화를 누리며 살던 기인’ 등으로 정의했다. 고인은 비록 2005년 안타깝게 세상을 떠났지만, 그가 이 섬에 살다간 흔적, 그 진정한 예인의 모습은 섬을 찾는 수많은 이들의 마음에 오늘도 발자국을 찍는다. 마치 사진을 찍듯, 아주 선명하게.

《그 섬에 내가 있었네》, 김영갑, 휴먼앤북스, 15,000원