[우리문화신문=이창수 기자] 1945년 8월 15일 우리는 마침내 총칼에 빼앗겼던 나라를 되찾았습니다. 그러나 되찾은 나라에서 마주한 현실은 또 하나의 싸움과 다름이 없었습니다. 바로 우리 삶과 얼(정신) 속에 깊이 박힌 '언어 식민 상태'와 싸움이었습니다. 나라를 되찾고 난 뒤 말의 홀로서기(언어 독립)를 이루기 위한 노력은 크게 두 갈래에서 이루어졌습니다. 하나는 조선어학회(현 한글학회)을 비롯한 여러 분야의 학자들이 이끈 바람직하고 바탕스러운(이상적이고 근본적인) '갈말 만들기(학술 용어 창조) 운동'이었고, 다른 하나는 아이들을 가르쳐야 했던 정부(문교부)가 이끈 쓸모있고 바빴던(실용적이고 시급했던) '말 맑힘(언어 정화) 정책'이었습니다.

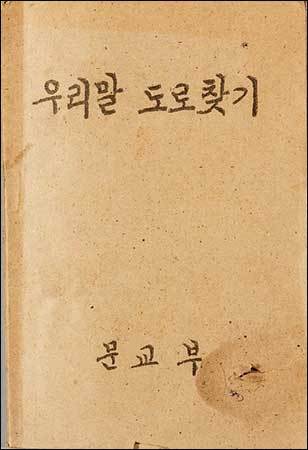

정부의 첫 실천, 《우리말 도로 찾기》

말글 빛찾기(언어 광복)를 위해 정부가 한 첫 일은 1948년 6월 2일, 문교부가 펴낸 《우리말 도로 찾기》였습니다. 이 책자는 나라를 되찾은 뒤에도 여전히 우리말에 남아 있는 일본말 찌꺼기를 버리고, 우리말을 도로 찾아 쓰자는 뜻에서 만들었습니다. 이는 새 나라의 정부가 손수 나서서 '언어 주권'을 바로 세우겠다는 뜻을 밝힌 아주 종요로운 일이었습니다.

책의 머리말은 그때의 시대정신과 절박함을 생생하게 보여줍니다.

"우리가 지난 삼십 육 년 동안, 포악한 왜정 밑에서, 얄궂은 민족 동화 정책에 엎눌리어, 우리가 지녔던, 오천 년 쌓아 온 문화의 빛난 자취는 점점 벗어지고 까다롭고 지저분한 왜국 풍속에 물들인 바 많아, 거의, 본래의 모습을 잃게 되었으니, 더욱 말과 글에 있어 심하였다. (...) 이제 우리는, 왜정에 더럽힌 자취를, 말끔히 씻어버리고, 우리 겨레의 특색을 다시 살리어, 천만년에 빛나는 새 나라를 세우려 하는, 이때에, 우선 우리의 정신을 나타내는, 우리 말에서부터, 씻어 내지 아니하면, 아니 될 것이다."

이러한 뜻을 바탕으로, 이 책은 '가라(空)→빈, 맨, 헛-', '기스(疵)→흠, 상처', '사라(皿)→접시', '와리바시(割箸)→젓가락', '오뎅(おでん)→어묵' 과 같은 모두 943개에 이르는 일본어 낱말들을 가려내어 이를 갈음해 쓸 말을 하나하나 보여주었습니다.

'말의 민주화'를 향한 훌륭한 꿈

한편, 외솔 최현배 스승을 비롯한 조선어학회 학자들과 여러 갈래의 학자들은 정부의 정책과는 다르게, 더 바탕스러운(근본적인) '말의 민주화'를 꿈꿨습니다. 모든 사람이 쉽고 평등하게 지식 정보에 다가가는 나라를 만들기 위해, 한자를 모르면 이해조차 할 수 없었던 일본식 갈말(학술 용어)을 우리말로 새로 만드는 엄청난 일을 비롯한 것입니다. 서울대학교 이기인 님이 엮은 《새사리갈말광》(신생물학 용어 사전)과 같은 책이 그 일의 값진 열매라고 할 수 있습니다.

《새사리갈말광》은 '새+사리+갈말+말광'의 짜임으로 '새'는 '새롭다'할 때 '새'이고 '사리'는 '살+이'를 소리이음(연음)한 것으로 '생물'을 뜻하며 '갈말'은 '학술 분야에 한정된 뜻으로 쓰는 전문용어'라는 뜻으로 '학술어'를 뜻하는 토박이말입니다. '광'은 '세간이나 그밖의 여러 가지 물건을 넣어 두는 곳'을 가리키는 말인데 '말광'은 '말을 모아 놓은 광'이라는 뜻이라고 할 수 있습니다.

다음과 같은 머리말에서 이 말광(사전)을 엮은 깊은 뜻과 얼(정신)을 알 수 있습니다.

민주주의란 말을 사랑하고 노래하는 것은 참다운 민주주의 나라를 가져 보고 싶다는 생각에서 비롯한다. 참다운 민주주의 나라가 되려면 모든 사람이 다 배워 제 힘으로 옳고 그른 것은 알고 말하게 되어야 한다. 쉬운 한글과 우리말로 글소경을 빨리 없애 버릴 수록 참다운 민주주의의 굳센 나라는 빨리 올 것이다. 이왕에 한문글자를 쓰지 않는 것이 민주주의 민족문화를 빨리 이르키는 데 좋고 옳은 일이라면 한 걸음 나아가 '조족지혈'보다 '새발의 피', 아전인수'보다 '내 논에 물대기', '생존경쟁'보다 '살기다툼', '돌연변이'보다 '갑작다름', '부유'보다 '하루사리', '동물'보다' '옳사리'라는 말이 훨씬 더 민주주의 나라 말이 아니랴!

위와 같은 뜻에 따라 이 말광(사전)에는 '알음새(지식), 앓는이(환자), 부려쓰다(이용하다)와 같이 사리갈말(생물학용어)가 아닌 말도 들어 있어서 그때 여러 갈래에서 두루 쓰고자 했던 말들을 엿볼 수도 있습니다.

머리말에도 나오지만 사리갈말(생물학용어) 가운데 '동물(動物)'을 '옮사리'라고 했습니다. 얼핏 보면 무슨 말인지 알기 어려운데 조금만 생각해 보면 아주 잘 만든 말이라는 것을 알 수 있습니다. '동물'은 '움직일 동', '사물 물'로 한자 뜻을 가지고 풀이를 하면 '움직이는 사물'이 되어 우리가 알고 있는 그 뜻과는 멀어져 버립니다. '옮사리'는 '옮+사리'로 '어떤 곳에서 다른 곳으로 움직여 자리를 바꾸다'는 뜻의 '옮다'의 '줄기(어간)' '옮-'에 '살아있는 것'이라는 뜻의 '살이'를 소리이음(연음)한 말로 '스스로 옮아 다닐 수 있는 생물'이라는 뜻이 되어 더 알기 쉽고 또렷한 말이 됩니다.

이러한 여러 학자들이 애를 쓴 열매는 같은 때에 나온 배움책(교과서)에도 그대로 쓰였습니다. 〈경남신문〉에 이어싣고 있는 '맞춤 토박이말'에 있는 것을 간추려 보이면 다음과 같습니다.

배월(과학): 살별-혜성(彗星), 빛살-광선(光線), 달별-위성(衛星), 살갗-피부(皮膚), 샘창자-십이지장(十二指腸)

셈본(수학): 그림꼴-도형(圖形), 맞모금-대각선(對角線), 맞줄임-약분(約分), 세모꼴-삼각형(三角形), 곧은금-직선(直線)

사회/말본: 살림-생활(生活), 쇠붙이-금속(金屬), 나라이름-국호(國號), 임금-왕(王), 싸움-전쟁(戰爭)

말의 민주화를 막은 세 가지 걸림돌

그러나 이러한 '말의 민주화' 움직임은 기득권의 맞섬, 정부 정책의 여림, 그리고 사람들의 입다뭄라는 세 가지 걸림돌에 막혀 꺾이고 말았습니다.

1. 기득권의 맞섬(저항): 그때 학계와 언론을 이끌었던 이른바 지식인들은 "한자를 버리고 토박이말(순우리말)로 학문을 하자는 것은 학문의 퇴보이자 야만"이라며 운동의 값어치를 깎아내렸습니다. 이는 '어려운 말'로 유지하던 지식인 계층의 지적 권위를 지키려는 맞섬이었습니다.

2. 정부 정책의 여림(약함): 문교부가 펴낸 《우리말 도로 찾기》는 매우 중요한 첫걸음이었지만, 나날살이에서 쓰는 말(일상어)에 초점이 맞춰져 있었습니다. 학자들이 해나갔던 바탕스러운(근본적인) '갈말 만들기(학술 용어 창조)' 운동까지 정부가 끌어안고 챙기는 정책으로 만들어 뒷받침하지는 못했습니다. 마침내 '언어의 민주화'라는 이야기는 나라 정책이 되지 못하고 밀려났습니다.

3. 사람들의 입다뭄(대중의 침묵): 그리고 가장 뼈아픈 바탕까닭(원인)은 바로, 이런 움직임의 임자(주체)가 되어야 했던 사람들의 입다뭄과 마음없음(대중의 침묵과 무관심)이었습니다. 말할 것도 없이 하루하루 먹고살기조차 버거웠던 때였습니다. 하지만 '먹고 살기 바쁘다'는 핑계와 '이미 익숙하고 편리하다'는 좋지 않은 버릇하고 '말의 주권을 모든 국민에게 돌려준다'는 민주주의의 고갱이와 같은 값어치와 맞바꾸는 열매를 낳았습니다. 국민 스스로가 말의 임자(언어의 주인)임을 밝히고, "국민이 알아들을 수 있는 쉬운 말과 글을 쓰며 살자!"고 나라에 떳떳하게 말하는 데까지 나아가지 못했던 것입니다.

이루지 못한 꿈과 '이재명 정부'가 해야 할 일

'나라 찾은 날 여든 돌'을 맞은 오늘 우리 사회의 언어 주권은 오롯이 국민들에게 있다고 할 수 있을까요? 여전히 우리 사회의 언어 주권은 소수의 지식인과 전문가 집단에 머물러 있습니다. 1945년에 우리에게 주어졌던 숙제가 오늘날까지 이어지고 있는 것입니다.

바로 이곳에서, '국민주권정부'를 내세우는 이재명 정부가 해야 할 일이 비롯됩니다. 참된 국민주권은 선거하는 날에 표를 주는 것으로 이루어지지 않습니다. 국민이 나라의 법과 제도, 그리고 지식 정보를 막힘없이 다 알고 제 삶의 임자로 살아갈 때 비로소 이루어지는 것입니다.

따라서 이재명 정부가 가장 먼저, 그리고 가장 힘있게 밀고 나아가야 할 국민주권 정책은 바로 '제2의 우리말 도로 찾기 운동'입니다. 지난날 지식인들의 맞섬에 접어야 했던 꿈을 이루기 위해서는, 정부가 직접 나서서 '제2의 우리말 도로 찾기 운동'을 국가적 의제로 선포하고 이끌어야 합니다.

이는 '언어 복지'와 '국민의 알 권리'의 관점에서 나라가 나라사람에게 마땅히 갖다 바쳐야 일입니다. 이를 위해 국민 누구나 차별 없이 정보에 접근하고 자신의 권리를 주장할 수 있도록, 정부가 앞장서서 공공언어와 법률 용어를 쉬운 우리말로 바꾸는 일을 해야 합니다. 우리말 다듬기(국어순화)를 국립국어원의 일로 미뤄둘 것이 아니라, 대통령 직속 위원회 등을 통해 정부 부처에서 힘있게 실행할 수 있도록 뒷받침을 해야 합니다. 이를 통해 새로운 우리말 용어에 '국가적 권위'를 부여하고, 공공기관부터 사용을 의무화하여 '토박이말을 쓰는 것이 더 민주적이고 바람직하다'는 새로운 사회적 인식을 만들어야 합니다.

'국민적 공감대'는 교육을 통해 이루어야 합니다. 말의 민주화는 미래 세대를 위한 교육으로 오롯이 이룰 수 있습니다. 다음 국가 교육과정을 고칠 때, 여러 교과 교육과정을 만드는 사람들이 갈말(학술 용어)을 쉬운 토박이말을 찾거나 새로 만들어 한자로 된 갈말과 함께 가르치도록 해야 합니다. 배움책(교과서)에 '맞모금(대각선), 옮사리(동물)과 같은 말을 함께 실어 가르치고 배울 수 있도록 하는 것입니다.

최현배 스승을 비롯한 많은 학자분들이 꿈꿨던 '말의 민주화'를 여든 해만에 이루어, 모든 나라사람이 말의 임자(언어의 주인)가 되는 나라를 만드는 것. 이것이야말로 이재명 정부가 실현해야 할 가장 바탕스런 국민주권의 모습이자, '나라 찾은 날 여든 돌'을 맞는 우리가 함께 누릴 참된 빛찾음(광복)입니다.