[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 나무를 다루어 집 짓는 일이나 가구를 만드는 일을 하는 사람을 우리는 목수 또는 목장(木匠)이라고 합니다. 그리고 목장에는 크게 둘로 나누어 대목장과 소목장이 있습니다. 《경국대전》에는 대목장과 소목장의 구별 없이 목장으로만 기록됐으나 고려시대에도 집을 짓고 가구를 짜는 두 분야의 영역은 따로 있었지요. 이 가운데 먼저 대목장(大木匠)은 큰 건물 곧 궁궐이나 절 그리고 집을 짓는 책임자를 말하는데 중요무형문화재 제74호로 지정해 전통을 잇도록 합니다. 목조건물을 짓는 데는 목수 외에 기와장이(蓋匠)ㆍ흙벽장이(이장-泥匠)ㆍ단청장(丹靑匠-가칠장假漆匠)ㆍ석수(石手) 등과 긴밀히 협조해야 하지만, 대목장이 건물을 설계하고 공사의 감리까지 겸하는 까닭에 건축에 있어서 총책임자입니다. 그런가 하면 집 지을 때 문짝ㆍ반자ㆍ난간을 만들고 장롱 따위 가구를 만드는 소목장(小木匠)도 있습니다. 소목장 역시 국가무형문화재 제55호로 지정되었지요. 예전에는 궁궐이나 절을 짓는 일이 아주 중요했기에 이 목장들에게 벼슬도 내렸다는 기록이 보입니다. 통일신라의 관직을 보면 도시행정을 관장하는 전읍서(典邑署)에 전문직으로서의 목수가 상당하였고

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 판소리학회 회장을 지낸 군산대학교 최동현 교수는 그의 책 《소리꾼, 득음에 바치는 일생》에서 “판소리 창자들이 갖추어야 할 요건 중에서 가장 중요한 것은 ‘득음’이다.”라고 말합니다. 판소리는 음악적 요소가 가장 중요한 예술이고, 또 판소리에서 사용하는 ‘소리’를 만드는 과정이 길고 험난하기 때문인데, 소리꾼이 훈련하는 과정에서 온갖 고초를 겪는 것이 다 이 득음 때문입니다. ‘득음(得音)’이란 곧 ‘소리를 얻는 것’으로 본래 소리꾼이 가지지 못한 소리를 얻어야 한다는 것이지요. 그런데 판소리에서 소리꾼들이 쓰는 소리는 매우 독특한 것으로 바로 목쉰 소리를 말합니다. 판소리는 큰 음량으로 길게는 8시간 동안 여러 사람 앞에서 불러야 하기에 오랜 시간 동안 소리를 해도 괜찮도록 단련해서 목이 쉰 상태를 만들어 버립니다. 곧 성대에 상처를 내서 흉터투성이인 채로 소리를 하는 것입니다. 그런데 이 거칠고 쉰 목소리를 판소리에서는 ‘수리성’이라고 합니다. 여기서 ‘수리’란 으뜸이라는 뜻이어서 판소리에서 으뜸가는 성음이라는 뜻인데 다만, 그 거친 소리 가운데서도 상대적으로 맑은소리는 ‘천구성’이라고 해서 더욱 훌륭한 성음으

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 배 롱 나 무 - 김창제 서러워서 붉은 게 아니라 붉어서 서럽다 했지 오래도록 붉어서 오래도록 서러운 여름 성삼문(成三問, 1418∼1456)은 배롱나무를 일러 “어제저녁에 꽃 한 송이 떨어지고(昨夕一花衰), 오늘 아침에 한 송이가 피어(今朝一花開), 서로 일백일을 바라보니(相看一百日), 너를 대하여 기분 좋게 한잔하리라.”라고 했다고 한다. 옛 선비들은 배롱나무가 나무껍질 없이 매끈한 몸매를 한 모습이 청렴결백한 선비를 상징한다거나 꽃 피는 100일 동안 마음을 정화하고 학문을 갈고닦으라는 뜻으로 서원이나 향교에 배롱나무를 심었다. 작지만 붉은 꽃이 오랫동안 피는 배롱나무는 나무껍질이 미끄럽다고 하여 원숭이도 미끄러지는 나무라고도 하며, 그 붉은 꽃이 100일 동안 핀다고 하여 목백일홍이라고도 한다. 하지만 한 번 핀 붉은꽃이 백일을 가는 것이 아니라 연달아서 피고 지고, 피고 지고 포도송이처럼 한 송이의 꽃이 아래부터 위까지 피는데 한 송이가 며칠씩 피어있으니 전체적으로는 백일동안 붉은 꽃들이 계속해서 피어있음으로 백일동안 화사한 꽃으로 장식하는 것이다. 한 시인은 “눈물 나는 날 고개를 돌리면 저만큼 보이는

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 우리 겨레가 즐겼던 명절 가운데 하나인 유두(流頭 : 음력 6월 15일)입니다. 유두는 '동류두목욕(東流頭沐浴)'의 준말인데 신라 때부터 있었던 풍속이며, 가장 원기가 왕성한 곳인 동쪽으로 흐르는 물에 머리를 감는 날입니다. 이렇게 머리를 감고 목욕을 하면 액을 쫓고 여름에 더위를 먹지 않는다는 믿음을 가졌는데, 유두를 신라 때 이두로 '소두'(머리 빗다), '수두'라고도 썼다고 합니다. 수두란 물마리(마리는 머리의 옛말)로 '물맞이'라는 뜻인데 요즘도 신라의 옛 땅인 경상도에서는 유두를 '물맞이'라고 부른다지요. 유두의 대표적인 풍속은 유두천신(流頭薦新)입니다. 이는 유두날 아침 유두면, 상화떡, 연병, 수단 등의 음식과, 피, 조, 벼, 콩 따위의 여러 가지 곡식을 참외나 오이, 수박 등과 함께 사당에 올리고 제사를 지내는 것을 말하지요. 옛날에는 새 과일이 나도 자기가 먼저 먹지 않고 돌아가신 조상에게 올린 다음에 먹었습니다. 농촌에서는 밀가루로 떡을 만들고 참외나 기다란 생선 따위로 음식을 장만하여 논의 물꼬와 밭 가운데에 차려놓고 농사신에게 풍년을 비는 고사를 지내며, 자기의 논밭 하나, 하나마다

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “지상엔 온통 더위 천지 광한전(달나라에 있다는 궁전) 월궁으로 달아날 재주 없으니 설악산 폭포 생각나고 풍혈 있는 빙산이 그리워라” 이는 조선 전기 문신 서거정이 시문을 모아 펴낸 《동문선(東文選)》이란 책에 나오는 시입니다. 온통 더위 천지에 설악산 폭포와 풍혈(늘 시원한 바람이 불어 나오는 바위틈)이 있는 빙산이 그립다고 노래합니다. 이제 무더위가 절정에 올라 어제는 중복(中伏)이었고, 오늘은 24절기의 열두째 대서(大暑)입니다. 이때는 무더위가 가장 심해서 "더위로 염소뿔이 녹는다"라는 속담이 있을 정도지요. 그런데 조선시대 선비들은 한여름 지금보다 훨씬 더 무더위와 힘겹게 싸웠습니다. 함부로 의관을 벗어던질 수 없는 법도가 있었으니 겨우 냇가에 발을 담그는 탁족(濯足)을 할 뿐이었습니다. 그러나 선비들은 그것에 만족하지 않고 오히려 더욱 적극적으로 더위를 멀리할 방법을 찾았습니다. 가장 보편적인 것은 대자리 위에서 솔바람 소리를 들으며, 책을 읽는 것입니다. 심지어 남명 조식 같은 사람은 제자들을 데리고 지리산에 올랐고, 추사 김정희는 한여름 북한산에 올라 북한산수순비 탁본을 해올 정도였습니다. 어쩌면 남

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 순조 16년(1816년) 7월 된더위가 숨을 헐떡거리게 하는 뜨거운 여름날이었습니다. 금석학과 고증학에 한창 심취하고 있던 31살의 추사 김정희는 동무 김경연과 함께 북한산 비봉 꼭대기에 있는 수수께끼의 옛 비석을 조사ㆍ판독하기 위하여 가파른 암벽을 기어 올라갔지요. 그동안 이 빗돌은 조선 초 태조의 왕사 무학대사와 관련이 있다는 전설이 전해오고 있었습니다. 그러나 이끼 속의 비문을 짚어 나가다가 깜짝 놀라게 됩니다. 비문 내용이 무학대사와 전혀 다른 1천 수백 년 전 신라 진흥왕의 순수비임을 확인했기 때문입니다. 추사는 빗돌을 확인하고 얼마나 기뻤던지 빗돌 옆에 “이것은 신라 진흥대왕 순수비다. 병자년 7월 김정희와 김경연이 와서 읽어보았다.”라는 발문을 쓰고 내려옵니다. 그리고 그는 이듬해인 1817년 6월 8일(양력 7월 21일) 조인영과 함께 다시 비봉에 올랐고, “김정희와 조인영이 함께 와서 상세하게 살펴보았는데, 남아 있는 글자가 68자였다.”라고 덧붙입니다. 지금이라면 문화재보호법에 따라 “문화재 현상 변경”이란 죄목으로 처벌을 받았겠지만, 당시 두루마기 차림으로 무더운 여름날 북한산 비봉까지 올라가

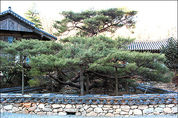

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 階前偃蓋一孤松(계전언개일고송) 계단 앞에 누운 듯 서 있는 한 그루의 외로운 소나무 枝幹多年老作龍(지간다년로작룡) 가지와 줄기는 여러 해 지난 늙은 용의 모습이네 歲暮風高揩病目(세모풍고개병목) 해 저물고 바람 높을 제 병든 눈을 비비고 보니 擬看千丈上靑空(의간천장상청공) 마치 천 길의 푸른 하늘로 솟아오를 듯하네 이는 조선 전기의 문신이자 서화가ㆍ시인인 강희안(姜希顔)의 <사우정영송(四友亭詠松)>이란 한시입니다. 사우정에 올라 소나무를 보고 노래한 영물시(詠物詩, 자연과 현실 속에서 구체적인 사물을 대상으로 하여 정확하고 세밀하게 묘사한 시)로, 노송(老松)의 위용(偉容)을 눈앞에서 보는 듯 생동감 있게 잘 묘사했지요. 사우정 앞에 한 그루의 소나무가 있는데, 마치 누워 있는 듯 비스듬히 가지와 줄기를 드리우고 있는데 마치 늙은 용이 승천하기 위해 꿈틀거리는 듯합니다. 해는 저물고 센 바람이 부는 날 가물가물한 눈을 비비고서 노송(老松)을 바라보니, 천 길이나 되는 푸른 하늘로 솟아오를 것 같은 느낌을 줍니다. 조선 후기 문신 홍만종(洪萬宗)은 《소화시평(小華詩評)》에서 이 시에 대해 “격조가 가장 높다

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 요즘 텔레비전 방송을 보면 연예인들이 나와서 ‘내 와이프가 어쩌구“ 하는 말을 자주 듣습니다. 분명히 우리말 ’아내‘가 있는데도 영어를 쓰는 것을 보면서 참 답답하다고 생각하게 됩니다. 이와 함께 우리 겨레가 아내와 남편 사이에 쓰는 부름말(호칭어)은 ’여보‘와 함께 ‘임자’를 썼습니다. 알다시피 ‘임자’는 본디 ‘물건이나 짐승 따위를 제 것으로 차지하고 있는 사람’을 뜻하는 말입니다. 요즘에는 ‘주인’이라는 한자말에 밀려서 자리를 빼앗겼지만, 우리 겨레는 아내와 남편 사이에 부름말로 쓴 것이지요. 아내는 남편을, 남편도 아내를 “임자!” 이렇게 불렀는데 서로가 상대를 자기의 ‘임자’라고 부르는 것입니다. 서로가 상대에게 매인 사람으로 여기고 상대를 자기의 주인이라고 불렀던 것이고, 아내와 남편 사이에 조금도 높낮이를 서로 달리하는 부름말을 쓰지는 않았고 ‘임자’라는 말로 평등한 사이였음을 드러냈습니다. 요즘도 가끔 남편이 아내에게 낮춤말을 하면서 이른바 ‘남존여비’를 드러내는 사람도 있지만, 이것은 일제 침략 기간에 남긴 일본 사람들 말법의 찌꺼기라고 합니다. 아내와 남편 사이에 높낮이가 없다는 사실은 가리킴말(

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 우 리 는 - 김태영 내가 쓸쓸할 때는 혼자 걷는 너를 생각한다. 내가 울면서 너를 위로하면 너는 웃으면서 나를 위로한다. 우리는 외롭지 않다. 중국 춘추시대 종자기는 거문고 명인 백아가 산을 생각하며 연주하면 “좋다. 우뚝하기가 마치 태산 같구나.” 하였고, 흐르는 물을 마음에 두고 연주하면 “좋다 도도하고 양양하기가 마치 강물 같구나.” 했을 정도로 백아의 음악을 뼛속으로 이해했던 벗이었다. 그런데 그런 종자기가 죽자 백아가 더는 세상에 자기를 알아주는 사람(知音)이 없다고 말한 다음 거문고 줄을 끊고 부순 다음 종신토록 연주하지 않았다. 이는 중국 도가 경전인 《열자(列子) 〈탕문(湯問)〉》에서 유래한 ‘백아절현(伯牙絶絃)’이란 고사성어 이야기로 종자기는 백아를 알아주는 진정 참다운 벗이었다. 진한 우정을 이야기하는 고사성어는 이 ‘백아절현(伯牙絶絃)’ 말고도 ‘관포지교(管鮑之交)’와 함께 ‘금란지교(金蘭之交)’, ‘수어지교(水魚之交)’, ‘단금지교(斷金之交)’, ‘지란지교(芝蘭之交)’, ‘금석지계(金石之契)’ 등이 있다. 특히 ‘지란지교(芝蘭之交)’는 지초와 난초처럼 ‘벗 사이의 향기로운 사귐’을 뜻한다.

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 문화재청은 지난 7월 15일 한국문화재재단이 조사 중인 경주 ‘탑동유적’ 현장에서 지금까지 확인된 삼국시대 사람뼈 가운데 키가 180cm인 남성 뼈가 확인되었다고 밝혔습니다. 이는 지금까지 삼국시대 무덤에서 조사된 남성 사람뼈의 평균 키 165cm를 훨씬 넘는 것으로, 현재까지 확인된 삼국시대 피장자 가운데 가장 큰 것입니다. 보존상태 역시 거의 완벽하다고 합니다. 그뿐만 아니라 조사 현장에서 긴급히 이루어진 형질인류학적 조사를 통해, 해당 피장자가 척추 변형 곧 비정상적으로 척주가 활처럼 굽었음이 확인되어 눈길을 끕니다. 앞으로 정밀한 고고학적 조사와 병리학적 연구를 통해 피장자가 당시 어떠한 육체적 일을 하였는지와 직업군을 추정해 볼 수 있을 것으로 기대됩니다. 국립경주문화재연구소는 탑동 유적 발굴조사 과정에서부터 전문 연구자를 통한 정밀한 사람뼈 노출과 기록, 수습ㆍ분석을 지원하고 있으며, 앞으로 사람뼈를 통한 형질인류학적ㆍ병리학적 연구를 계획 중입니다. 따라서 신라인의 생활ㆍ환경과 장례풍습을 밝혀내고, 나아가 얼굴 복원을 통한 신라 남성의 얼굴을 찾아낼 것으로 기대합니다. 오래된 사람뼈는 과거를 살았던 사람