[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 작은 다리(산정교)를 하나 건너자 이제 길은 오르막길이다. 고갯길을 천천히 올라가다 보니 오른쪽에 가지가 길 쪽으로 늘어진 대추나무가 나타난다. 이 지역은 대추나무가 잘 되는가 보다. 앞서가던 사람이 대추를 따서 먹어 보더니, 맛이 좋다고 소란을 떨었다. 뒷사람도 대추를 따고 있는데, 갑자기 집주인 여자가 나타나 앙칼진 목소리로 야단을 친다. 남의 대추를 함부로 따먹는다고. 우리는 당황하여 ‘죄송합니다’, ‘미안합니다’를 한마디씩 했다. 나도 큰 소리로 ‘미안합니다’라고 외쳤다. “웃는 얼굴에 침 못 뱉는다”라는 속담이 맞는가 보다. 우리가 모두 미안하다고 하니, 주인 여자는 우리를 째려보더니 그냥 들어가 버린다. 휴우, 다행이다. 지나가면서 자세히 보니 대추나무를 심은 집은 살림집이 아니고 ‘한반도 식당’이라는 이름의 간판이 걸려 있다. 장사하는 사람이라서 그런지 인심이 사납다고 생각되었다. 출발한 직후 길가에서 대추를 따 먹었을 때는 아무 말이 없었는데... 그런데 길가로 뻗어 나온 가지에서 대추를 따 먹는 행동이 죄가 될까? 예를 들어 담장을 넘어온 감나무 가지에서 감을 따 먹으면 어떻게 되나? 궁금할 때는 슬기말

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 전통 농업사회에서는 쓰레기라는 것이 따로 없었다. 식량과 자원이 부족한 가운데서 자연의 순리, 요즘 용어로 말하면 생태계의 원리에 따라 살았기 때문에 쓰레기가 과잉으로 나오지 않았다. 나무나 종이, 볏짚은 태워서 요리와 난방에 사용하였다. 우리 선조들은 집집이 가축을 기르고 마당을 가지며 텃밭을 가꾸었다. 음식물 찌꺼기는 개나 닭, 돼지의 먹이가 되었다. 플라스틱이나 비닐, 스티로폼 등이 개발되기 전에는 물질의 순환이 자연스럽게 이루어졌다. 나무를 태우고 남은 재도 그냥 버리지 않고 퇴비로 만들어 사용하였다. 강화도에서 발견된 금표에는 ‘기회자 장삼십, 기분자 장오십 (棄灰者 丈三十, 棄糞者 丈五十’이라고 쓰여 있다. 재를 함부로 버리는 사람은 곤장이 30대요, 똥을 함부로 버리는 사람은 곤장이 50대라는 경고문이다. 재나 똥이 모두 다 농사에 유용한 자원인데 그것을 함부로 버리는 행위를 죄로 간주한 것이다. 이러한 정신이 있었기 때문에 수천 년 동안 농사를 짓고 살면서도 비옥한 땅을 유지하고 깨끗한 물을 얻을 수가 있었다. 1950년대까지만 해도 여전히 옛날의 가치관이 그대로 남아 있었고, 버릴 쓰레기가 없을 정도로

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 낮 12시 45분에 일행은 가벼운 발걸음으로 출발하였다. 이날은 전형적인 가을 날씨로서 하늘은 파랗고 공기는 신선했다. 걷기에 알맞은 좋은 날씨였다. 일행 가운데 70이 안 되는 젊은 여성이 둘이나 끼게 되자, 70을 넘은 중년 남성들은 모두 기분이 좋은 표정이다. 자연의 섭리에 따라 음양이 섞여야 조화가 이루어지나 보다. 이전 답사와 달리 분위기가 화기애애하고 대화도 딱딱하지 않은 주제로 이루어진다. 지구는 쉬지 않고 부지런히 태양을 돌고 있다. 낮과 밤의 길이가 같은 추분(9월 23일)이 지나자 평창강에도 가을은 어김없이 찾아오고 있다. 계절의 변화는 정확하기만 하다. 산에 있는 나무들은 아직은 푸르름을 잃지 않고 있다. 그러나 길가에 보이는 들풀들은 어느새 잎이 시들면서 말라가고 있다. 밭에 있는 곡식들과 열매를 맺는 나무들은 수확을 기다리고 있다. 이날 내가 본 농작물로서는 벼, 수수, 율무, 무, 파, 호박, 고추, 배추, 해바라기 그리고 대추였다. 출발하자마자 작은 언덕을 넘어 내려가는데 왼편 길가에 대추나무가 있었다. 잘 익은 대추가 손 닿는 곳에 주렁주렁 매달려 있다. 내가 대추를 하나 따서 먹어보니 약간

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] <답사 날자> 2021년 9월 30일 목요일 <답사 참가자> 이상훈 김수연 김종제 연영순 오종실 우명길 원영환 조경숙 최경아 최돈형 홍종배 모두 11명 <답사기 작성일> 2021년 10월 10일 일요일 평창강 제11구간은 한반도 습지가 눈앞에 보이는 충북 제천시 송학면 장곡리에서 영월군 남면 북쌍리 평창강가에 이르는 11.9km 거리이다. 이번 답사에는 해당 오종실이 분당 사진동호회원 3명과 같이 참여했고, 평창 용평면에 사는 주민 두 명이 참석하여 모두 11명이 걸었다. 은곡은 지난번에 이어서 이번에도 참석하지 못한다고 하루 전에 알려왔다. 지난 한가위에 은곡은 CJ홈쇼핑에서 은곡도마 1만 개 주문을 받아 도마 만든다고 바빠서 못 왔었다. 그런데 일이 잘되려는지, 내년 설을 목표로 은곡도마 판매에 관한 회의가 답사날 있다고 해서 참석 못 하였다. 은곡도마는 은곡거사의 호를 따서 이름을 붙인 도마인데, 작품성과 실용성을 갖춘 인기 상품이라고 한다. 은곡은 평창강 답사팀의 단톡방에 도마를 만들고 있는 작업장 모습을 사진으로 찍어서 올렸다. 그 사진을 보고서 석영이 9월 8일에 아래와 같은

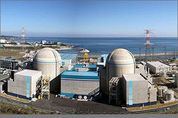

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 한때는 유럽의 강국이었던 오스트리아에는 세계에서 유일하게 완공되고 한 번도 사용된 적 없는 '핵 없는 원자력 발전소'가 있다. 오스트리아 수도 빈에서 서쪽으로 35㎞ 떨어진 곳에 있는 츠벤텐도르프 원전(Zwentendorf Nuclear Plant)은 1978년 완공된 오스트리아의 첫 원전이다. 핵연료 반응을 조절하는 제어봉 등 여러 주요 시설이 해체되지 않은 채 그대로 있지만 한 번도 쓰이지 않았다. 민주주의에서 국가 정책 결정에 영향을 미친 역사의 상징으로 남아 있는 것이다. 1960년대 후반 세계적으로 에너지 수요가 급증하자 “값싸고 깨끗한” 원자력 발전이 등장했다. 오스트리아 정부는 4~6개의 원전을 건설하기로 했다. 그러나 원자력이 처음 생각했던 것처럼 깨끗한 에너지원은 아니었다. 원전에서 대기오염물질은 나오지 않지만 방사능 오염과 안전성 우려가 제기되면서 오스트리아에서 반핵 운동이 일어났다. 여러 도시에서 원전 반대 시위가 일어났고, 시위대와 경찰들 사이의 무력 충돌이 뉴스에 빈번히 보도됐다. 결국 이 문제는 국민투표에 부쳐졌다. 1978년 11월 5일 이루어진 국민투표 결과 불과 0.9%(약 2만 표) 차이

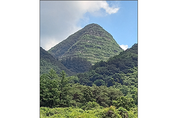

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 강원도 산간 지역에 신작로가 만들어지고 1960년대에 태백선이 개통되면서 기차가 목재 운반을 대신하자 뗏목은 사라졌다. 강원도 정선군 여량 아우라지에서 출발하는 뗏목에서 뗏군들이 즐겨 부르던 정선아라리 가사 일부를 소개한다. 아리랑 아리랑 아라리요 아리랑 고개로 날 넘겨주게 눈이 올라나 비가 올라나 억수장마 질라나 만수산 검은 구름이 막 모여든다 아우라지 뱃사공아 배 좀 건너주게 싸리골 올동박이 다 떨어진다 떨어진 동박은 낙엽에나 쌓이지 사시장철 님 그리워서 난 못살겠네 산천초목이 푸르러서 가시던 님은 백설이 휘날리어도 왜 아니 오시나 우리가 탄 한반도 뗏목은 동해의 주문진 지점에서 출발하여 남해를 거쳐 서해의 인천 앞바다까지 갔는데, 휴전선이 가로막혀 더는 가지 못하고 되돌아왔다. 걸린 시간은 30분. 나중에 요금 체계에 대해서 알아보니, 1~3인까지는 모두 2만 원이고 4인부터는 1인당 6000 원이라고 한다. 그러니까 한 사람이 와서 2만 원을 내면 뗏목을 탈 수 있다. 평창강은 한반도 지형을 휘돌아 주천강과 만나면서 수량이 늘어난다. 주천강은 태기산에서 발원하여 둔내, 안흥을 거쳐 영월군 주천면으로 흘러든다. 주

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 88번 도로를 따라 2km 정도 걷다가 오른쪽으로 나있는 ‘한반도로(路)’로 접어들었다. 이 도로는 한반도지형이 유명해지면서 포장도 새로 하고 가로수로서 무궁화를 심은 것 같다. 한적한 도로 양쪽으로 무궁화가 한창 피어있다. 무궁화는 아욱과에 속하는 낙엽관목이다. 무궁화의 꽃색은 은은하다. 다섯 조각 꽃잎의 안쪽에는 진하게 붉은 부분이 조금 있지만 전체적으로는 은은한 연분홍 꽃잎이다. 화무십일홍이라고 꽃 한 송이는 열흘을 못가겠지만 꽃이 지면 다른 꽃이 계속해서 피어나기 때문에 무궁화(無窮花)라는 이름이 붙었다. 식물도감을 찾아보니 무궁화는 약 100일 동안 계속해서 핀다고 한다. 요즘에는 여러 가지 개량종 무궁화가 나타나 꽃색도 다양하고 홑꽃 외에도 겹꽃, 반겹꽃 등 변종이 많다. 꽃을 자세히 관찰하는 사람은 잘 알겠지만, 무궁화꽃은 질 때도 아름답다. 무궁화와 장미의 떨어진 꽃잎을 본 적이 있는가? 장미나무 아래에는 꽃잎이 마르고 퇴색하여 어지럽게 흩어져 있었다. 매우 보기 흉했다. 그러나 무궁화 나무 아래에는 꽃송이가 꽃피기 전 모습으로 다시 곱게 오무라져서 아름답게 흩어져 있었다. 나는 땅에 떨어진 무궁화 꽃을

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 2022년 2월 3일 생중계된 대선후보 4자 토론에서 전문적인 경제 용어가 튀어나와 시청자들은 어리둥절하였다. 이재명 후보가 “‘RE100에 대해서 어떻게 대응할 것인가?”라고 물었는데, 윤석열 후보는 모른다는 것을 인정하고 뭔지 다시 물었다. RE100은 대다수 국민에게도 낯선 말이며 윤석열 후보가 모른다고 해서 치명적인 흠은 아닐지도 모른다. 필자는 2021년 8월 5일 자 우리문화신문 기사에서 RE100에 관해 설명한 적이 있으므로 관심있는 독자는 아래 주소에서 참고하기 바란다. <환경을 파괴하는 기업, 한순간에 망할 수도> 기사 보러 가기 https://koya-culture.com/news/article.html?no=131455 이재명 후보는 이어서 "EU택소노미가 중요한 의제인데 원자력 관련된 논의가 있지 않으냐!"라며 "원전전문가에 가깝게 원전을 주장하시는데 이 문제는 어떻게 해결해 나가실 생각이시냐?"라고 물었다. 윤석열 후보는 "유럽을 봐도 독일이 원전을 없앴다가 결국은 프랑스에서 수입하고 또 러시아에서 가스를 들여오고 그렇게 하고 있지 않으냐"고 말했다. 이재명 후보는 "제가 드리는 말씀은

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] <답사 날짜> 2021년 9월 2일 목요일 <답사 참가자> 이상훈, 박인기, 우명길, 원영환, 최돈형, 홍종배 등 모두 6명 <답사기 작성일> 2021년 9월 10일 금요일 평창강 제10구간은 한반도면사무소에서부터 한반도뗏목마을을 거쳐 한반도지형 전망대에 이르는 6.8km 거리이다. 지난 7월과 8월은 더위를 핑계 대고 답사를 쉬었다. 답사 참여자들이 다리가 튼튼하기는 하지만 모두 나이가 70을 넘었기 때문에 젊은 시절과는 다르다. 한여름 땡볕에 땀을 뻘뻘 흘리며 길을 걷는 것은 아무래도 무리라고 생각이 되어 찬반 의견을 물었더니 모두가 찬성하여 두 달을 쉬었다. 이제 많이 친해진 얼굴들을 두 달 만에 다시 보니 반가웠다. 영월은 삼한시대에 진한(辰韓) 땅이었다. 한강을 점령한 백제의 세력이 커지면서 백제에 속하였는데 100가구가 겨우 넘는 작은 지역이라는 뜻으로 백월(百越)이라 불렀다. 고구려 장수왕의 남하정책으로 죽령 이남까지 영토가 확장되면서 백월이 내생군(奈生郡)으로 바뀌었다. 통일신라 시대의 행정 구역 개편 때 내성군(奈城郡)이라고 이름을 바꾸었다. 고려 초인 940년(태조 23

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 한강의 발원지가 바뀌자 우통수가 있는 평창군은 섭섭했다. 특히 월정사 측에서 실망이 컸다. 그래서 평창군과 월정사가 공동으로 주관하여 2015년에 월정사성보박물관 옆에 ‘한강시원지체험관’을 만들었다. 얼마 전에 내가 체험관에 들어가 보았는데, 우통수 모형관을 만들어 놓았다. 한강의 근원을 언급한 가장 오래된 문헌인 《세종실록지리지》에 “오대산 수정암 옆에 물이 솟아 나오는 샘이 있는데, 색과 맛이 보통과 다르고 그 무게 또한 그러하여 우통수라 한다. 우통수는 금강연이 되고 한수(漢水)의 근원이 된다.”라고 기록되어 있다. 한수는 한강의 옛 이름이다. 한강의 발원지 지위를 검룡소에 넘겨주고, 이제 우통수는 한강의 ‘역사적 시원지’라는 새로운 이름을 얻었다. 대학 동창생들이 모여서 수다를 떨다 보니, 아무래도 다른 동창생 이야기가 나왔다. 나는 1974년 군에서 제대한 뒤에 한국교육개발원에서 연구원으로 근무를 했다. 그때 동창인 ㄱ 교수를 나의 사촌 여동생에게 중매한 적이 있다. 중매는 실패하였고, 간호사였던 여동생은 다른 남자와 결혼하여 미국으로 가서 잘살고 있다. 그런데 나는 ㄱ 교수가 왜 여동생이 싫다고 했는지 물어보