[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] <정선아리랑>은 강원도의 대표적인 소리이다. 1971년, 강원도 무형문화재로 지정되었으며 그 고장 사람들은 ‘아라리’, 또는 ‘아라리 타령’이라고도 부르고 있다. 비 기능요이지만, 모심기하거나, 논밭에서 일할 때, 노동요로도 부르고 있다. 이 노래는 강원도를 중심으로 그 주변에서 폭넓게 불리고 있어서 이 지역을 아라리권역, 또는 메나리권이라고 부르고 있다. 본디 ‘메나리’라는 말은 ‘뫼놀이’, 또는 ‘뫼노리’의 변화형이다. ‘뫼놀이’는 ‘산에서 놀이하는’ 곧 유산(遊山)의 뜻이므로 산간 지역의 소리조라는 뜻이 강하다. 서울의 12좌창 가운데 첫 번째 곡이 바로 ‘유산가’임은 널리 알려져 있다. 메나리권이라 함은 태백산맥을 중심으로 강원도 지역으로부터 그 아래의 충청 일부 지역을 포함, 경상도 지역의 음악적 특징을 뜻하는 음악적 사투리라 이해하면 될 것이다. 일반적으로 산악지대는 교통의 발달이나 문화의 지체 현상이 심각하였으며 지역의 언어가 서로 소통치 못함에 따라 전통적인 민속의 노래도 각 지역, 또는 지방마다 서로 다른 특징적인 어법(語法)을 지닌 채, 전해 왔다. 우리나라의 민요 권역은 강원지역을 중심으로

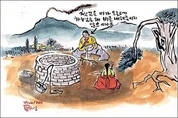

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기 가운데 아홉째 망종입니다. ‘망종(芒種)’이란 벼, 밀 같이 수염이 있는 까끄라기 곡식의 씨앗을 뿌려야 할 적당한 때라는 뜻이지요. 그래서 “보리는 익어서 먹게 되고, 볏모는 자라서 심게 되니 망종이요.”라는 속담이 있는 망종 무렵은 보리를 베고 논에 모를 심느라 눈코 뜰 새가 없습니다. 그래서 이때는 “발등에 오줌 싼다.”라고 할 만큼 한해 가운데 가장 바쁜 철입니다. 그런데 보리 베기 전에는 ‘보릿고개’라는 것이 있었습니다. 일제강점기인 1931년 6월 7일 치 동아일보에도 ”300여 호 화전민 보리고개를 못 넘어 죽을지경"이라는 기사가 있었던 것이지요. 또 ‘보릿고개’를 한자로 쓴 ‘맥령(麥嶺)’과 더불어 ‘춘기(春饑)’, ‘궁춘(窮春)’, ‘춘빈(春貧)’, ‘춘기(春飢)’, ‘춘기근(春飢饉)’, ‘춘궁(春窮)’, ‘궁절(窮節)’ 같은 여러 가지 말들이 《조선왕조실록》에 자주 나옵니다. 이처럼 예전에는 봄에서 여름으로 넘어가는 망종 무렵 헐벗고 굶주린 백성이 많았습니다. 보리는 소화가 잘 안돼 ‘보리방귀’라는 말까지 생겼지만, 보리방귀를 연신 뀔 정도로 보리를 배불리 먹어보는 것이 소원이기도

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “상이 하교하기를, ‘막 병란(兵亂)을 겪었는데 또 전에 없는 가뭄과 우박의 재해를 만났다. 며칠 내로 비가 내리지 않으면 겨우 살아남은 백성들이 모두 죽고 말 것이다. 백성들의 일을 생각하면 나도 모르게 침식조차 잊고 만다. 지금, 이 재변은 실로 내가 우매한 탓에 일어난 것으로 사직단(社稷壇)에서 친히 비를 빌고자 한다. 해당 조에 말하라.’ 하였다. 예조가 날을 가리지 말고 기우제를 행하기를 청하니, 상이 따랐다.” 이는 《인조실록》 인조 6년(1628년) 5월 17일 기록입니다. 농사가 나라의 근본이었던 조선시대엔 모내기 전인 망종과 하지 때 비가 오지 않으면 임금까지 나서서 기우제를 지냈고, 나라를 잘못 다스려 하늘의 벌을 받은 것이라 하여 임금 스스로 몸을 정결히 하고 음식을 끊기까지 했으며, 궁궐에서 초가로 옮겨 거처하였습니다. 《조선왕조실록》에는 태조 3년(1394년) 5월 6일 “가뭄으로 종묘와 사직에 기우제를 지내다.”라는 기록을 시작으로 ‘기우제’라는 말이 무려 3,122건이나 나옵니다. 특히 《태종실록》 태종 13년(1413년) 7월 2일에는 ”사내아이 수십 명을 모아 상림원에서 도마뱀으로 기

[우리문화신문=한성훈 기자] 서울의 동북쪽인 경기도 양주에 한 때는 삼천여 명의 승려가 머물 정도로 규모가 컸던 회암사(檜巖寺) 터가 있는데, 중심 전각인 보광전(普光殿) 터에서 <‘효령대군(孝寧大君) 덕갑인오월(宣德甲寅五月)’이라는 글자가 있는 수막새> 여러 점이 발굴되었습니다. 수막새 가운데 범어인 ‘옴’자가 있고 글자 좌우에 효령대군’이, 하단에 ‘선덕갑인오월’ 문구가 있습니다. 이 문구를 설명하면, ‘효령대군(1396∼1486)’은 조선의 네 번째 임금 세종(世宗, 재위 1418~1450)의 둘째 형으로 불교를 옹호한 대표적인 왕실 인물이고, ‘선덕’은 중국 명나라 선종(宣宗, 재위 1426~1435)의 연호로, 선덕연간 중 갑인년은 1434년에 해당합니다. 따라서 이 수막새는 1434년 5월에 제작되어 보광전 기와로 사용되었으며, 효령대군은 수막새에 이름을 남길 정도로 보광전 불사에 중요한 역할을 했음을 짐작할 수 있습니다. 조선의 왕자 이름이 왜 사찰 수막새에 등장했을까? 조선시대의 특징으로 유교를 숭상하고 불교를 억압하는 숭유억불정책을 공식처럼 외워왔는데, 조선 왕실의 주요 인물인 대군이 무슨 연유에서 절 수막새 제작에 관여했을까하는

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 경기 과천시에서 열린 제17회《전국 경기소리 경창대회》관련 이야기를 하였다. 출전자의 수가 많다고 해서 권위있는 대회는 아니라는 점, 과천대회의 본선은 경기 12좌창 중에서 긴 곡이든, 짧은 곡이든 1곡을 완창(完唱)하는 조건이란 점, 영예의 대상은 ‘적벽가’를 선택한 강원도 인제 출신의 장은숙 명창이 차지했다는 이야기를 하였다. 본선 무대에 오른 경연자들의 수준 못지않게, 과천의 경창대회는 국악계의 모범적인 대회로 운영되어 왔다는 점이 객관적인 평가다. 그래서일까? 출전자들은 참여하고 싶은 대회로 평가하는데 주저하지 않고 있다. 당일 학생부의 전반적인 평가는 예년 수준이었지만, 명창부 경연자들의 기량수준은 매우 높았다는 평가를 받았다. 그 가운데서도 이번 대회에서 장원에 오른 장은숙은 네 번째 도전 무대에서 드디어 그 뜻을 이루었기에 남다른 감회를 느끼고 있다. 당일 본선에서 그가 부른 곡은 ‘적벽가(赤壁歌)’였다. 이 곡은 12좌창 가운데서도 가장 길고 어려워 대부분이 피하는 소리인데, 그는 의외로 여유있는 호흡을 유지하면서 경기 좌창의 특징적 창법으로 그 긴소리를 깔끔하게 이어나갔다. 특히, 요성(搖聲,

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 이제까지 임방울 대회에서 최고상을 받은 이경아 명창에 관한 이야기를 해 왔다. 그를 통해 다시 한번 <어린 시절의 환경>이 장래를 결정짓게 되는 주요 변곡점이 된다는 사실을 확인했다. 또 하나, 국악계에서 상 받은 사람들에게 흔히 하는 무서운 말로 ‘저 친구, 상 받고 소리 줄었다.’, ‘저 사람, 상 받은 거 맞아?’라는 비아냥은 호된 질타의 말이라는 이야기도 하였다. 간혹 소리꾼에게 내려지는 대상(大賞)이 소리길 종착역으로 생각하기도 쉬우나, 그 앞길이 층층이란 것을 알고 발표회를 꾸준히 해 오고 있는 사람은 현명한 소리꾼이라는 이야기도 덧붙였다. 이번 주에는 2023년 4월 29(토), 〈한국경기소리보존회-대표, 임정란 예능보유자〉가 주관하는 제17회 과천 〈전국경기소리경창대회〉관련 이야기를 해 보기로 한다. 경기도는 도내 무형문화재로 <경기소리>를 지정하고 그 예능보유자로 임정란 명창을 인정하여 경기소리의 전승을 올곧게 이어오고 있다. 보존회의 여러 사업 가운데 하나가, 유능한 신인을 발굴하기 위해 전국적인 경창대회(이하, 과천 대회)를 해마다 열어 오고 있는 사업인데, 올해로 17회를 맞이

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 <동초제>란 판소리의 한 유파(流波)를 가리키는 말로, 김연수(1907~1974) 명창이 기존의 바탕 위에 새롭게 구성하였고, 그의 제자, 오정숙과 <동초제 보존회>를 중심으로 활발하게 전승됐다는 이야기와 20세기부터 판소리의 연극적인 특성이 <창극>의 공연양식으로 확산하기 시작하였다는 이야기 등을 하였다. 앞에서도 말한 바와 같이 판소리는 1인의 북 반주에 맞추어 창자 혼자 부르던 성악(음악)곡이었다. 그러다가 연극적인 특성이 주목받으면서 2인의 대화(對話)창이나 3인 이상의 분창(分唱) 형태로 변화하기 시작하였고 더 발전하여 오늘날과 같은 <창극>의 새로운 공연양식으로 크게 확산한 것이다. 이를 판소리의 발전으로 보느냐 하는 문제에는 부정적인 시각도 만만치 않다. 여하튼 창극의 공연 형태가 판소리의 발전이냐, 아니냐 하는 문제는 차치하더라도 판소리의 창극화가 판소리 확산운동에 결정적인 영향을 주었다는 사실을 부정할 사람은 없을 것이다. 이 과정, 곧 판소리의 창극화 과정에서 핵심적인 역할을 한 소리꾼이 바로 <동초> 김연수 명창이다. 이번 주에는 동초제

[우리문화신문=김영조 기자] 국립중앙박물관 서예실에 비석 한 기(基)가 서 있습니다. 몸체가 둘로 깨어져 위아래를 붙인 이 비석은, 모습도 표면도 세월의 흔적에 닳아 있습니다. 천년을 넘어간 세월을 지낸 이 비석의 이름은 <태자사 낭공대사비(太子寺郎空大師碑)>입니다. 원래 이름은 ‘태자사 낭공대사 백월서운탑비(太子寺郎空大師白月栖雲塔碑)’이며, 세상 사람들은 ‘백월비(白月碑)’라고도 부릅니다. <태자사 낭공대사비>는 남북국시대(통일신라와 발해가 있던 시대) 낭공대사(郎空大師, 832~917)의 탑비입니다. 태자사와 탑은 이미 오래 전에 없어졌고 오로지 대사의 생애를 기록한 비석만이 남아있습니다. 나라와 백성의 존경을 받았던 국사, 큰 스승 낭공대사는 많은 업적을 남겼습니다. 비석에는 그의 85년의 인생, 불가의 연과 수행자로서, 학승으로서, 그리고 정신적 지도자로서의 61년의 승려로서의 삶이 기록되어 있습니다. 비석의 글은 낭공대사의 입적(入寂) 한해 뒤에 최치원의 동생이자 신라 말 고려 초 최고 문장가 최인연(崔仁㳘, 868~944)에 의해 완성되었습니다. 그러나 정작 비석이 세워진 것은 고려 광종 5년, 낭공대사가 죽은 뒤 37년 후였

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 인천 무형문화재 회관에서 열린 젊은 소리꾼, 이경아의 <동초제 심청가> 완창(完唱) 공연이 4시간 40분 동안 진행되었다는 이야기, 이모(姨母) 조소녀 명창과 어머니(조영자 명창)에게 어려서부터 판소리와 민요를 배웠다는 이야기, 임방울 대회의 <대통령상>이 소리길 종착역이 아님을 알고 있기에 완창 발표회를 꾸준히 열고 있다는 이야기도 덧붙였다. 이날(2023. 4월 15), 인천 무형문화재회관에서 열린 이경아의 완창 공연은 4시간 40분이 소요되는 <동초제 심청가> 한 바탕이었다. <동초제 심청가>란 무슨 말인가? 간단하게 말해, <동초제>는 판소리의 한 유파(流波)를 가리키는 말로 중요무형문화재 제5호 판소리 예능보유자를 지낸 김연수(1907~1974) 명창이 새롭게 짠 심청가라는 말이다. 김연수의 아호가 동초(東初)이기에 소리 세계에서는 이름 대신 아호를 넣어 동초제(制)라 부르는 것이다. 참고로 이 유파는 그의 제자, 오정숙(1935~2008) 명창이 이어받았으며, 1997년에는 동초제 보존회가 결성되어 전주를 중심으로 확산해 왔는데, 이일주, 조소녀

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기 가운데 일곱째 입하(立夏)입니다. 입하는 '여름(夏)에 든다(入)'라는 뜻으로 푸르름이 온통 뫼(산)와 가람(강)을 뒤덮어 여름이 다가옴을 알리는 절기지요. 입하는 ‘보리가 익을 무렵의 서늘한 날씨’라는 뜻으로 맥량(麥凉), 맥추(麥秋)라고도 하며, ‘초여름’이란 뜻으로 맹하(孟夏), 초하(初夏), 괴하(槐夏), 유하(維夏)라고도 부릅니다. 이맘때는 곡우에 마련한 못자리도 자리를 잡아 농사일이 좀 더 바빠지며, 세시풍습의 하나로 쑥버무리를 시절음식으로 만들어 먹기도 합니다. 입하에 산과 들에 가보면 하얗고 탐스러운 이팝나무를 봅니다. 요즘은 도심의 가로수로도 인기를 끕니다. 이팝나무란 이름은 입하 무렵 꽃이 피기 때문에 ‘입하목(立夏木)’이라 부른 데서 유래했다고 합니다. 또 이밥은 하얀 쌀밥을 뜻하는데 조선을 개국한 이성계가 '정전제(井田制)'를 시행하여 일반 백성들도 쌀밥을 먹게 되었고, 그래서 백성들이 이 쌀밥을 '이성계가 준 밥'이란 뜻으로 '이밥'이라 불렀는데 이것이 변하여 이팝나무가 되었다고도 하지요. 실제 흐드러진 이팝나무꽃을 보면 마치 쌀밥(이밥)을 고봉으로 담아 놓은 것 같은 모양으