[우리문화신문=김영조 기자] 1123년 서긍(徐兢, 태어나고 죽은 때 모름)은 송 휘종이 파견한 국신사 일행 가운데 한 명으로 한 달 남짓 고려에 머물면서 공식일정을 수행하였습니다. 이때 고려의 여러 곳을 둘러보고 그에 대한 면모를 기록한 것이 바로 《선화봉사고려도경(宣和奉使高麗圖經)》입니다. 이 책의 그릇 부분에는 고려의 다양한 그릇들이 소개되어 있는데 특히 ‘도로조(陶爐條)’의 내용이 흥미롭습니다. “산예출향도 비색이다. 위에는 짐승이 웅크리고 있고 아래에는 봉오리가 벌어진 연꽃무늬가 떠받치고 있다. 여러 그릇 가운데 이 물건만이 가장 정교하고 빼어나다. 그 나머지는 월요의 옛날 비색이나 여주에서 요즘 생산되는 도자기와 대체로 비슷하다.” 위의 내용은 고려시대 도자공예의 수준을 보여주는 중요한 사료로 평가받습니다. ‘산예출향(狻掜出香)'은 사자가 장식된 향로를 말하는데, 당시 서긍은 연화형(蓮花形) 향로 뚜껑 위에 사자가 장식된 것을 보고 이처럼 묘사한 것으로 보입니다. 색은 비색(翡色)이며 매우 뛰어난 솜씨로 만들어졌다고 평하고 있습니다. 현재까지 위 기록에 맞는 가장 비슷한 것은 국립중앙박물관 소장 국보 ’청자 사자장식 향로‘입니다. 이 향로는 뚜껑

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 서울, 경기지방의 <본조 아리랑>은 1896년, 헐버트(Hulbert)가 채보한 <구아리랑>을 고쳐 만든 아리랑이라는 이야기, 또한 <긴 아리랑>은 <본조아리랑>이나 <구아리랑>과는 노랫말, 가락, 장단형, 빠르기, 분위기 등이 서로 다르다고 이야기하였다. 이번 주 이야기는 춘천시립국악단의 발전 가능성이 기대된다는 이야기다. 일반적으로 경기 및 서도 지방의 전통 민요를 전공하고 있는 소리꾼들은 여러 지역의 다양한 소리를 잘 부를 수 있을 것으로 생각하지만, 실제의 경우는 그렇지 못한 편이다. 마치 한국어를 전공했다고 해서 각 지역의 언어, 예를 들면 경상도나 전라도 지역의 고유한 언어, 또는 충청도나 강원도, 제주도의 독특한 지방언어를 제대로 구사할 수 없는 경우와 같기 때문이다. 각 지방의 고유한 언어가 익숙해질 수 없는 경우처럼, 민요창의 경우도 그러하다. 그래서 발성법이나 표현법, 시김새의 처리 등등이 서로 다르기에 전공 분야 외에 소리는 제대로 잘 부르기가 만만치 않은 것이다. 곧 경기소리에 능한 사람이 서도소리를 제대로 부르기 어려운 법이고, 서도소리를 잘하

[우리문화신문=김영조 기자] 호패(戶牌ㆍ號牌)는 조선시대 16살 이상의 남성들이 차고 다니던 신분증으로 조선시대 전시실의 필수 전시품이기도 합니다. 호패법은 1413년(태종 13)에 처음 제정되었으나 시행하는 데는 어려움이 많았습니다. 호패는 호구(戶口)를 파악하여 각종 국역(國役)을 부과하기 위해 발급하는 것이었기에 역을 부담해야 하는 양인(良人)의 반발이 컸습니다. 그래서 임진왜란 이후 사회 제도를 재정비했던 숙종(肅宗, 재위 1674-1720) 대에 이르러서야 호패제가 지속적으로 시행될 수 있었습니다. 신분에 따라 재질과 수록 정보가 다른 호패 신분제 사회인 조선시대에는 신분에 따라 호패 재질도 달랐습니다. 2품 이상의 관리는 상아로 만든 아패(牙牌)를, 3품관 이하 관리는 뿔로 만든 각패(角牌)를, 그 이하의 양인은 나무패를 착용했습니다. 재질뿐만 아니라 그 안에 담긴 정보도 달랐습니다. 착용자의 성명, 출생 연도, 제작 시기, 관(官)이 찍은 낙인(烙印)은 공통 요소이나, 상아ㆍ각패에는 나무 호패에 있는 신분과 거주지 정보가 없고 대신 과거 합격 시기가 포함되어 있습니다. 아패와 각패에는 신분증의 기본이라고 할 수 있는 거주지 정보가 없습니다. 이는

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 《춘천 시립국악단》 상임 단원들이 부른 <금강산타령>에 관한 이야기로 이 노래는 6박의 도드리장단에 맞추어 부르며 서울의 긴잡가 형태의 좌창이란 점, 끝 절에서 <노랫가락>으로 이어간다는 점, 일제시대에 최정식 명창이 지어 불렀으며 금강산의 경관을 노래하고 있다고 이야기하였다. 이번주에는 최은영, 박희린, 이현진, 왕희림 등, 4인의 젊은 단원들이 부른 <긴 아리랑> 외 흥겨운 경기민요창이 이날 밤, 거의 절정의 시간이었으며 특히 <긴 아리랑>의 구슬픈 가락은 이날의 압권이었다. <긴 아리랑>이란 어떤 노래인가? 대부분 아리랑은 그 제목 앞에 지역 이름이 붙는다. 예를 들어, 정선아리랑, 밀양아리랑, 진도아리랑 등이 그러하고 “아리랑, 아리랑, 아라리요, 아리랑 고개로 넘어간다. 나를 버리고 가시는 님은 십리도 못 가서 발병 난다.”로 진행되는 서울, 경기지방의 아리랑이 그러하다. 서울이나 경기지방에서 주로 전승되고 있는 아리랑을 우리는 <본조 아리랑>, 줄여서 <아리랑>이라 부른다. 이 노래는 1896년, 외국인 선교사 헐버트(Hul

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 춘천 시립국악단의 류지선, 최은영, 박희린, 이현진, 왕희림 등 5명의 출연자가 합창으로 <관동팔경(關東八景)>을 불렀다고 이야기하였다. 관동의 8경이란 총석정(叢石亭), 삼일포(三日浦), 청간정(淸澗亭), 낙산사(洛山寺), 경포대(鏡浦臺) 죽서루(竹西樓), 망양정(望洋亭), 그리고 월송정(越松亭) 또는 시중대(侍中臺)로 박헌봉이 가사를 짓고, 벽파 이창배가 서도(西道)식 창법으로 곡을 지어 세상에 내놓았으나, 이 노래는 생각 밖으로 세상에 널리 확산하지 못하였다고 이야기하였다. 창단 두 번째 정기공연의 시작은 <관동의 팔경>, 곧 강원도의 소리로 시작했다는 점이 참신하다. 또한 거의 단절된 노래를 찾아 단아하게 연출했다는 그 자체로도 공연의 성공은 이미 예고되었다. 이 노래는 가사의 내용이 지역의 특성을 그대로 들어내고 있을 뿐 아니라, 곡조 또한 특유의 창법으로 만들어졌다. 그러나 이를 배운 소리꾼들이 극소수에 지나지 않고, 그들의 공개 발표회에 이 노래를 포함하지 않아 아쉽게 생각해 오던 차였다. 그런데 이번에 춘천시립 국악단 이유라 감독의 지도와 연출로 무대에 올리게 되어 여간 반

[우리문화신문=김영조 기자] 많은 사람에게 사랑받는 베스트셀러는 종종 판을 바꾸어 다시 펴내고, 그때마다 저자는 수정과 보완을 거듭하면서 완성도를 높여갑니다. 조선시대에 책을 출판하는 일이 오늘날과 같지는 않았지만, 1459년에 세조가 펴낸 《월인석보(月印釋譜)》가 오늘날로 치면 수정, 증보로 완성도를 높인 예라 할 수 있습니다. 《월인석보》는 《월인천강지곡(月印千江之曲)》의 앞 두 글자 ‘월인’과, 《석보상절(釋譜詳節)》의 앞 두 글자 ‘석보’를 합하여 붙인 책 이름입니다. 그럼 《월인천강지곡》과 《석보상절》은 어떤 책들일까요? 먼저 그 이야기부터 시작해야 할 것 같네요. 부모님과 아들의 명복을 빌며 1446년에 세종의 비이자 당시 수양대군이었던 세조의 어머니 소헌왕후(昭憲王后, 1395~1446)가 수양대군의 사저에서 돌아가셨습니다. 세종은 수양대군에게 “왕후의 명복을 비는 데는 불경을 옮겨 쓰는 것만 한 일이 없으니 네가 석가모니의 행적을 편찬하여 번역함이 마땅하다.” 하셨습니다. 이에 수양대군은 1447년에 석가모니의 전기를 모아 《석보상절》을 펴내고 이를 막 세상에 모습을 드러낸 훈민정음으로 번역하여 세종께 올렸습니다. 이를 보신 세종이 《석보상절》

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 ‘휘몰이잡가 발표회’ 관련 이야기를 하였다. 이 분야 으뜸 권위자로 알려진 박상옥 명창의 소리제를 익힌 이수자들의 발표회여서 그 기대치가 매우 높은 가운데, 박상옥 명창의 <변강쇠타령>을 놓치지 않으려는 청중들이 몰려들었다는 점, <휘몰이잡가>란 빠르게 몰아가는 해학이 담긴 소리인데, 과거 공청(公廳)에 모인 가객들은 가사, 시조창을 부르고 이어서 긴잡가, 산타령과 같은 흥겨운 소리 뒤에 <휘몰이잡가>를 불렀다는 점을 얘기했다. 특히 휘몰이잡가 전곡을 이수자들이 교차 출연하며 부르고 아울러 <경기 산타령>이나 <배치기>도 준비해 주었다는 점, <휘몰이잡가>가 서울, 경기, 인천지역에서는 무형문화재로 지정되어 있으나, 아직 대중화되지 못하고 있다는 점도 이야기하였다. 이번 주에는 강원도 춘천시립국악단의 제2회 정기 공연 이야기를 소개해 보도록 하겠다. 공연 당일, 이날은 몹시 춥다는 일기 예보가 있었다. 오후가 되면서부터 예보된 대로 날씨는 점점 더 추워져 춘천시 기온이 영하 17도로 급강하하고 있었다. 글쓴이가 발표회장으로 이동하면서 ‘이 추운

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “태산이 가로막힌 것은 천지간 조작이요 님의 소식 가로막힌 것은 인간 조작이로구나 우수 경칩에 대동강 풀리더니 정든 님 말씀에 요 내 속 풀리누나 차마 진정 님의 생각이 그리워 못살겠구나“ 서북지방에 전해지는 민요입니다. 오늘은 저 민요 속 가사처럼 대동강물도 풀린다는 24절기 가운데 둘째 우수(雨水)지요. 우수란 말 그대로 눈이 녹아서 비가 된다는 뜻인데 아직 꽃샘추위가 남아있지만, 저 멀리 산모퉁이에는 마파람(남풍[南風])이 향긋한 봄내음을 안고 달려오고 있습니다. 예부터 우수 때 나누는 인사에 "꽃샘잎샘에 집안이 두루 안녕하십니까?"라는 말이 있으며 "꽃샘잎샘 추위에 반늙은이(설늙은이) 얼어 죽는다"라는 속담도 있지요. 이 꽃샘추위를 한자말로는 꽃 피는 것을 샘하여 아양을 떤다는 뜻을 담은 말로 화투연(花妬姸)이라고 합니다. 특히 이 무렵에는 농사일 한발 앞서 장을 담가야 합니다. 장 담그는 일은 시골 살림에서 매우 종요로운 일인데 이웃과 장이 얼마나 소중한가를 이야기하며 '쌀 있고, 장 있으면, 들에서 푸성귀 뜯어 먹고도 살 수 있을 거야.'라는 말을 하지요. 장은 음력 정월 장을 최고로 칩니다. 이때 장을

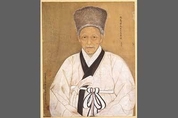

[우리문화신문=김영조 기자] 이 초상화는 석지 채용신(石芝 蔡龍臣, 1848~1941)이 그린 면암 최익현(勉菴 崔益鉉, 1833~1906)의 초상화입니다. 초상화에서 최익현은 머리부터 허리까지 그려진 반신상으로 그려졌고, 머리에는 모관(毛冠, 털모자)을 쓰고, 몸에는 심의(深衣, 신분이 높은 선비가 입던 웃옷)을 걸친 모습으로 그려졌습니다. 화면 오른쪽 위에는 ‘면암최선생 칠십사세상 모관본(勉菴崔先生 七十四歲像 毛冠本)’, 왼쪽 아래에는 ‘을사맹춘상한 정산군수시 채석지도사(乙巳孟春上澣 定山郡守時 蔡石芝圖寫)’라고 씌어 있어, 1905년에 채용신이 그린 최익현의 74살 때의 초상이라는 것을 알 수 있습니다. (사실 최익현은 을사년(1905)에는 75살였고, 74살 초상을 그렸다면 병오년(1904)에 그려진 초상화입니다.) 이 초상화는 채용신이 그렸던 전형적인 초상화 형식을 띠고 있습니다. 곧 수없이 많은 붓질로 인물의 형태와 양감, 음영 등을 표현했습니다. 특히 모관은 가느다란 세필(細筆)로 마치 영모화(翎毛畵)를 그리듯이 묘사하였고, 심의는 탁한 흰색으로 두텁게 표현하여 맹춘(孟春: 정월)에 입었을 만한 겨울복색을 그렸습니다. 조선시대 사대부 또는 유학자의

[우리문화신문=서한범 단국대 명예교수] 지난주에는 백인영 명인의 10주기 추모음악회 이야기를 하였다. 그의 제자들과 신영희, 김청만, 이광수, 원장현, 김영길 등이 함께 했는데, 이광수의 비나리로 시작으로 <유대봉제 백인영류 가야금 산조>, <백인영류 아쟁산조 합주>, <가시고기>, <시나위와 씻김굿> 등으로 이어졌다는 이야기, 유대봉 산조는 가락의 변화를 강조하면서도 화려하고 즉흥적인 면과 변조에 따라 다채롭게 진행하는 특징이 있다는 이야기, 시나위와 씻김굿에서는 신영희 명창의 창으로 백인영이 이승에서 풀지 못한 한을 풀고 극락세계로 갈 수 있도록 기원하였다고 이야기하였다. 이번 주에는 지난해 12월 30일에 발표된 휘몰이잡가 발표회 이야기로 이어간다. 한 해를 보내면서 경서도지방의 잡가(雜歌)를 한자리에서 들을 기회가 생겼다는 것은 이 분야에 관심있는 분들에겐 큰 선물이라 할 것이다. 그것도 이 분야의 최고 권위자로 알려진 박상옥 명창과 그에게 배움을 청하고, 열심히 단련한 후배와 제자들이 한자리에서 수준 높은 서울, 경기지방의 잡가를 부르는 것이다. 특히 박상옥 명창은 <변강쇠타령>과 각 지방의 특징