[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 조선일보 2021년 12월 6일 자 인터넷판에 매우 자극적인 제목의 기사가 올랐다. 제목: 그린피스 창립자 ”한국 탈원전은 폰지 사기극“ ”‘태양광이나 풍력만으로 에너지 전환을 할 수 있다고 세뇌하고, 친환경이라는 구실로 국민에게 값비싼 재생에너지를 사용하라고 하는 것은 주식시장으로 치면 ‘폰지 사기’와 같습니다.‘ 세계적 환경단체 그린피스(Greenpeace) 창립자 중 한 명인 패트릭 무어(74) 박사는 최근 본지 이메일 인터뷰에서 한국 탈원전 정책에 날 선 비판을 쏟아냈다. 폰지 사기는 1920년대 미국에서 찰스 폰지가 벌인 사기 행각에서 유래된 말로, 이윤 창출 없이 신규 투자자들이 투자한 돈으로 기존 투자자들에게 수익을 지급하는 다단계 금융사기를 일컫는다.“ 이 기사가 나왔을 때는 12월 초로서 양당의 대선 후보가 치열하게 다투고 있는 와중이다. 문재인 정부에서 선언한 탈원전 정책이 시험대에 올라와 있었다. 여당의 이재명 후보는 현 정부의 탈원전 정책을 계승할 것으로 예측되었다. 조선일보 기사는 야당 후보의 탈원전 포기 정책을 지원하려는 의도가 엿보인다. 과거에 견줘 조선일보의 영향력이 많이 줄어들기는 했지만,

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 지난 2021년 10월 19일 환경운동연합에서는 <녹조라떼로 키운 채소에서 발암물질 남세균 독소 검출>이라는 제목으로 보도 자료를 발표했다. 같은 날 탐사 보도 전문 매체인 뉴스타파에서는 환경운동연합의 발표를 유튜브(https://www.youtube.com/watch?v=dAf3GnHb3r8)로 보도하였다. 보도 자료의 내용은 필자에게는 매우 충격적인 내용이었다. 환경운동연합의 보도는 낙동강 녹조 물로 키운 상추잎에서 남세균 (Cyanobacteria) 독소인 마이크로시스틴(Microcystin)이 9 마이크로그램(µg/kg) 검출됐다는 내용이었다. 나라 밖에서 마이크로시스틴의 농작물 축적 사례는 여럿 보고됐으나, 국내 검출이 보고된 것은 이번이 처음이다. 국립 부경대의 이승준 교수와 이상길 교수팀이 수행한 연구 결과를 근거로 한 보도 자료에 따르면 성인이 낙동강 물로 재배한 상추잎 6장만 먹어도 마이크로시스틴의 WHO 기준치를 초과한다. 4대강 사업 이후 낙동강에서는 ‘녹조라떼’라는 말이 유행할 정도로 대규모 녹조 창궐이 해마다 발생한다. 낙동강은 부산과 대구 등 영남권에 사는 1,000만 국민의 생활용수

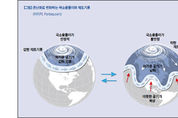

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 지구의 기온이 높아지는 현상을 ‘지구온난화’라고 말한다. 지구온난화의 영향으로 지구상 모든 나라, 모든 인류가 피해를 본다. 그래서 기후위기라는 말이 만들어졌다. 전지구적인 기후위기를 막기 위한 대책으로 탄소중립이 모든 국가의 국정 과제가 되고 있다. 그러나 지구온난화를 부정하는 사람들이 있다. 지구온난화 자체가 허구라고 주장한다. 지난 2021년 10월 17일에 서울의 최저 기온이 1.3도까지 떨어졌다. 이러한 추위는 64년 만에 처음이라고 한다. 그러므로 일반인들은 자연스럽게, “지구가 더워진다는데 왜 이렇게 추운가? 지구온난화는 거짓이 아닐까?”라고 의심을 할 만하다. 이러한 의문을 공개적으로 들어낸 인물이 전 미국 대통령인 트럼프이다. 트럼프는 재임시인 2018년 11월 22일 미국 동부의 기록적인 한파 소식을 전하면서 “잔혹하고 매서운 추위가 모든 (한파) 기록을 깰 수 있다”라며 “지구온난화에 무슨 일이 일어난 건가?”라고 트위터에 올렸다. 지구온난화를 주장하는 사람들을 비판하기 위한 것이었다. 그러자 네델란드 기후 전문가 뵐렌은 “트럼프 대통령이 기후(지구온난화)와 날씨(한파)를 혼동했다”하고 지적했다. 영

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 기독교 내에서 환경문제에 관심을 가진 사람들이 모여서 열심히 환경운동을 하는 기독교환경운동연대라는 단체가 있다(아래 ‘기환연’이라고 줄여 부름). 기환연에서는 환경부와 기후환경네트워크의 후원을 받아 ‘한국교회 탄소중립 캠페인’을 벌이고 있다. 기환연에서는 2021년 지구의 날인 4월 22일부터 세계환경의 날인 6월 5일까지 7주 동안 누리집과 유튜브를 통해 기후위기 비상 행동을 소개하고 홍보하는 운동을 진행하였다. 기환연은 “탄소중립을 위한 일곱 가지 실천으로 창조세계를 온전히 회복합시다”라는 구호 아래 기독교인이 따라야 할 행동 지침으로 7가지(생명경제, 녹색서재, 그린에너지, 녹색교통, 기후미식, 슬로우패션, 미니멀라이프)를 내보였다. 그 가운데서도 ‘기후미식’이라는 말이 생소하다. 기후미식이란 무엇인가를 인터넷에서 검색해 보았다. 기후미식(氣候美食, Climate gourmet)은 “탄소 배출을 최소화하는 건강하고 아름다운 식생활”을 뜻한다. 기후미식이 필요한 근거로서 기환연에서 제시하는 논리는 다음과 같다. 식품의 생산과 운송, 보관, 폐기 과정에서 많은 양의 탄소가 배출되고 있다. 특히 육류를 생산하고 소비하는

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 그동안 우리나라에서 공정무역 운동은 주로 개인의 소비 차원에서 이루어졌다. ‘각성’한 개인이 공정무역 제품 판매처를 알아보고 방문하여 물건을 사는 식이다. 공정무역 제품을 사는 소비행동은 ‘윤리적 소비’ 또는 ‘착한 소비’라고 말하기도 한다. 그러나 근래에 개인이 아니라 공동체 차원으로 공정무역 운동의 질적 변화를 꾀하는 움직임이 활발해지고 있다. 공정무역 마을운동이 일어나고 있는 것이다. 공정무역 마을운동은 2000년 영국의 작은 마을 가스탱에서 시작됐다. 그 뒤 이웃나라들로 퍼져 지금은 세계 35개 나라에 2,030개의 공정무역 마을이 있는데, 유럽에 95% 이상이 몰려 있다. 독일이 687개로 가장 많고, 영국(425개), 오스트리아(207개) 등이 뒤를 잇는다. 국제공정무역마을위원회가 제시하는 다섯 가지 기준을 달성하면 심사를 거쳐 공정무역 마을로 오른다. 심사의 기준이 되는 다섯 가지 기준은 1) 지방정부 및 의회의 지지 2) 지역 내 공정무역 제품 판매처 확보 3) 공동체에서 공정무역 제품 사용 4) 미디어를 통한 홍보와 대중의 지지 5) 공정무역위원회 구성 등이다. 지방정부의 지지와 지역 내 주민들의 참여를

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 한국학중앙연구원의 이길상 교수가 지난주 8월 19일에 ‘커피 세계사+한국 가배사’라는 제목의 책을 출간했다. 저자는 “고종이 아관파천(1896년)으로 러시아 공사관에 머무는 동안 커피를 즐긴 것이 우리나라에서 가장 오래된 커피 역사라는 주장이 오랫동안 받아들여졌다”라면서 “고종이 커피를 좋아한 것은 역사적 사실이지만 커피를 최초로 마신 조선 사람일 가능성은 희박하다”라고 책에 썼다. ‘우리나라 커피 역사의 기원 고찰’이라는 논문을 발표한 이길상 교수는 천주교를 통해 한국에 커피가 들어왔을 거라고 본다. 한국에 부임한 프랑스인 베르뇌 주교가 1860년 홍콩 주재 파리외방전교회 극동대표부에 보낸 서신에 다량의 커피를 주문한 기록이 있다. 당시 파리외방전교회는 중남미와 동남아 포교에 커피를 활용했다. 베르뇌 주교가 주문한 커피가 조선 땅에 도착한 것이 1861년이었으므로 이때 주교 주변의 신자들이 조선인으로선 처음으로 커피를 마셨을 것으로 추측된다. 이길상 교수의 논문에 따르면 한국 커피 역사는 160년이나 되는 것이다. 커피는 이제 전통차를 제치고 전 국민이 애용하는 음료가 되었다. 필자가 사는 강원도 평창에서는 대부분 음

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 지난 7월부터 우리나라는 열대야 현상으로 대도시 시민들이 잠 못 이루는 밤을 지내고 있다. 유럽과 미국에서는 폭우로 인한 홍수 피해가 심상치 않다. 환경학자들은 지구온난화가 예상보다 빨리 진행된다고 우려하고 있다. 미래학자들은 21세기의 기후위기는 인류에게 코로나보다도 더 심한 충격을 줄 것이며 인류가 해결해야 할 가장 중요한 과제가 되었다고 진단한다. 기후위기는 지구촌 모든 나라에 영향을 미치고 있다. 기후위기의 원인 물질인 이산화탄소를 줄이는 일은 이제 모든 나라의 정부와 기업, 개인에게 선택이 아닌 필수가 되었다. 우리나라 정부도 2050년까지 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 선언하였고, 이러한 목표를 달성하기 위한 다양한 정책을 개발하고 입법을 추진중에 있다. 기업들은 새로운 변화를 빨리 파악하고 적응해 나가야 할 것이다. 기후 위기 시대에 기업에서 일어나고 있는 두 가지 운동을 소개한다. 첫째는 RE100운동이다. RE100은 “Renewable Energy 100%”를 의미하는 새로운 용어로서 2014년에 다국적 비영리재단 The Climate Group의 주도 아래 시작된 지구 차원의 운동이다. 이 운동에서는

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 환경운동가 최열은 강원대 농화학과를 나왔다. 그는 68학번이고 학군단 장교 출신이니까 나와는 ROTC 10기 동기생이다. 그는 우리나라가 산업화를 추구하던 시기에 매우 영향력 있는 환경운동가였다. 1982년에 그는 환경공해문제연구소장이 되어 환경운동을 시작하였다. 당시는 국민 대부분이 깨끗한 환경보다는 경제 개발이 더 중요하다고 생각하던 시절이었다. 그는 1993년에 환경운동연합 사무총장이 되었고, 이후 우리나라 환경 운동의 중심인물이 되었다. 그의 지명도가 높아지자 국회의원 선거 때만 되면 정치권에서는 그를 영입하려고 유혹을 했지만, 그는 8번이나 거절하였다. 나는 그가 초심을 잃지 않고 환경 운동이라는 외길만을 걸어온 점을 매우 존경스럽게 생각한다. 그런데 그는 기업인들에게서는 좋은 평을 받지 못한다. 대학 동창 모임에 가서 최열이라는 사람을 아느냐고 물어보니 대부분 “그 사람, 환경운동 하다가 비리 때문에 감옥살이까지 한 사람 아니야?”라는 반응이다. 진실은 무엇일까? 2008년 9월 24일 MBC 뉴스데스크의 다음과 같은 보도가 기록에 남아있다. 아나운서: 환경운동연합 최열 전 사무총장이 후원금을 개인적으로 유용

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 요즘 자동차를 타고 지방을 여행하다 보면 나무를 베어내고 묘목을 심은 넒은 구간을 쉽게 볼 수 있다. 묘목의 크기는 10~20cm에 불과하여서 나무를 베어낸 구간은 멀리서 보면 거의 민둥산처럼 보인다. 우리나라는 산림녹화에 성공한 대표적인 나라인데, 숲의 나무를 왜 베는가? 2021년 1월 21일 산림청은 정부대전청사에서 ‘2050년 탄소 중립 30억 그루 나무 심기’ 기자회견을 열었다. 국가 목표인 탄소 중립을 달성하기 위해서 30살 이상 된 나무를 베어내고 30억 그루의 어린나무를 심겠다는 야심 찬 계획이다. 나무는 광합성을 통하여 지구온난화의 주범인 이산화탄소를 흡수한다. 그러므로 나무를 심는 일은 화석연료(석탄ㆍ석유ㆍ천연가스)를 태울 때 발생하는 이산화탄소를 줄이는 가장 좋은 방법이다. 나무를 많이 심겠다는 목표 자체에는 문제가 없다. 그런데도 환경단체와 전문가들은 산림청의 정책을 반대했다. 왜 그랬을까? 나무의 숫자를 늘리기 위해서는 빈 땅에 나무를 심는 것이 가장 좋겠으나, 나무를 심을 만한 놀고 있는 땅이 많지는 않다. 빈 땅이 없으므로 산림청에서는 기존의 숲에서 30살 이상 된 나무를 베고 어린나무를 심겠

[우리문화신문=이상훈 전 수원대 교수] 영국의 식품회사인 워커스사는 2007년에 감자칩 한 봉지를 생산하는 전 과정에서 75g의 이산화탄소가 발생한다고 봉지에 표기하였다. 영국 소비자들의 반응은 호의적이었다. 탄소발자국이 표시된 상품을 우선 구입하고, 탄소배출량이 적은 제품을 사서 지구환경보호에 자발적으로 동참하기 시작한 것이다. 그 후 다른 회사들도 제품에 탄소발자국 표시를 하기 시작하였다. 우리나라에서는 탄소발자국이라는 용어 대신 ‘탄소성적’이라는 용어를 사용하는데, 2009년 2월부터 환경부 고시 <탄소성적표지 인증업무 등에 관한 규정>에 근거를 두고 탄소성적표지제도를 시행하고 있다. 이 제도의 목적은 ‘제품과 서비스의 생산 및 수송, 유통, 사용, 폐기 등의 과정에서 발생하는 온실가스의 배출량을 제품에 표기하여 소비자에게 제공함으로써 시장 주도로 저탄소 소비문화 확산에 이바지하기 위한 것’이다. 탄소성적표지제도는 법적으로 강제하는 인증제도가 아니라 기업의 자발적 참여에 의한 임의적인 인증제도이다. 이 제도는 1단계 탄소배출량 인증, 2단계 저탄소제품 인증, 3단계 탄소중립제품 인증의 세 단계로 구성되어 있는데, 시차를 두고 시행되고 있다.