[우리문화신문=이윤옥 기자 ]

소쇄한 원림이 유벽하고 / 瀟灑園林僻

청진한 지개가 유원하였네 / 淸眞志槩悠

꽃을 심으니 따뜻한 꽃잎이 열리고 / 栽花開煖蘂

물을 끌어대니 맑은 물결 부딪히네 / 引水激淸流

고요하고 가난한 것 싫어 아니하고 / 靜與貧非厭

한가로이 늙는 것 걱정하지 않았네 / 閒仍老不憂

어찌 갑자기 세상을 떠날 줄 알았으랴 / 那知遽觀化

슬프게도 흰 구름만 떠 있네 / 怊悵白雲浮

- 고봉전서(高峯全書) 고봉속집 제1권 ‘모인에 대한 만장’ 가운데 첫수-

지난주, 남들보다 한발 빠른 한가위 성묘차 지방에 내려갔다가 담양 소쇄원에 발길을 옮겼다. 소쇄원의 ‘소쇄(瀟灑)'는 '깨끗하고 시원하다'라는 뜻이라는데 그 이름에 걸맞는 노래 같아 고봉 기대승(高峯 奇大升, 1527-1572)의 시를 골라봤다. 대충 내용은 알겠으나 ‘원림이 유벽’하다든지, ‘지개가 유원하다’라는 표현은 요즘 말이 아니라서 이해에 어려움이 있다. 이 시는 평소 즐겨찾는 <한국고전종합데이터베이스>에서 인용했다.

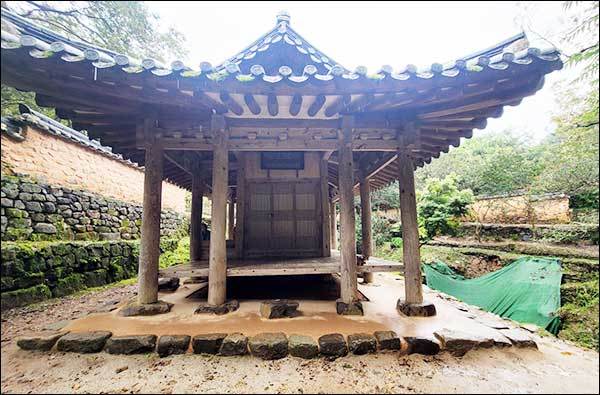

고봉 선생을 비롯하여 숱한 시인 묵객들이 드나들었던 흔적은 제월당(霽月堂)에 내걸린 편액들만 봐도 알 수 있다. 그러나 아쉬운 것은 모두 빼곡히 한자로 되어 있어 일반인들이 이해하기에는 어려움이 따른다는 점이다. 한자가 필수인 일본어 공부를 40년 이상한 사람으로 웬만한 한자는 터득(?)했다고 자부하지만, 일본어 한자의 약자체(略字体) 시대 이후의 교육을 받은 실력으로는 담양 소쇄원 제월당 편액의 한시들을 읽어 낼 재간이 없다.

소쇄원은 조선 중종 때 학자인 양산보(梁山甫, 1503-1557)가 조성한 것으로 스승인 조광조가 기묘사화로 유배되어 죽임을 당하자, 세상에 뜻을 버리고 고향으로 내려와 1530년대에 만든 정원이다. 정원(庭園)이라 하면 인공적인 냄새가 물씬 풍기지만 그렇다고 달리 쓸만한 낱말이 없다. 국립국어원 《표준국어대사전》의 정원(庭園) 풀이를 보면 '집안에 있는 뜰이나 꽃밭'이라는 풀이 뒤에 '황석영 작가의 <폐허, 그리고 맨드라미> 속의 예문인, 안채는 ㅁ자 집이며 정원에는 분재 수석이 가득했다.’를 들고 있다. 황 작가는 기와집이었을 ㅁ자집 안의 ‘뜰’을 '정원'이라고 표현했지만 어쨌거나 소쇄원은 정원보다 ‘뜰’에 가까운 듯하다. 왜냐하면 ‘꽃밭’은 아니기에 말이다.

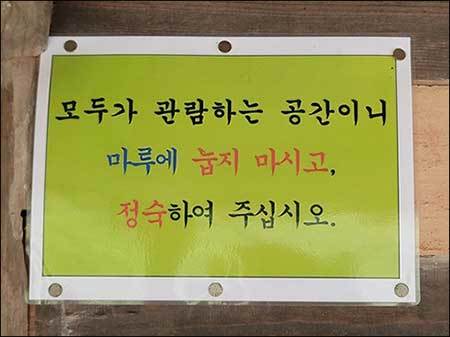

기자가 이곳을 찾은 날은 가을비가 부슬부슬 내리고 있어서인지 찾는 이들이 거의 없었다. 가을비 속의 소쇄원을 무어라 표현할까? 그야말로 호젓하고 고즈넉한 것이 마치 시골 외할아버지 댁을 찾은 듯 안온했다. 몇 해 전 왔을 때 한 무리의 관광객이 버스에서 막 내려 바글대던 풍경과는 사뭇 다른 분위기였다. 혼자서 제월당 툇마루에 편안하게 앉아 작은 문으로 바라다보는 제월당 뒤 뜰의 정경은 액자 속의 풍경화같이 아름다웠다. 오랫동안 앉아 있어도 아무도 찾아오지 않는 제월당에서 나는 마룻바닥에 앉았다가 일어서서 한자말로 빼곡한 편액을 들여다보는 등 모처럼 망중한의 시간을 보냈다.

제월당, 광풍각 등의 전각 말고는 어디 하나 인공적인 냄새가 나지 않는 소쇄원. 젊었을 때부터 드나들었지만 그때는 이곳이 그렇게 운치있고 좋은 곳인 줄은 미처 몰랐다. 같은 장소도 나이를 먹어 다시 찾아보면 그렇게 좋을 수가 없다는 게 요즘 나의 ‘우리문화유산답사’ 느낌이다.

직업상 일본의 고찰, 정원, 신사(神社) 등등 수없이 드나들면서 한때는 그곳들이 ‘질서정연하고 잘 다듬어진 아름다운 곳’이란 생각을 해본 적이 있다. 교토의 유명한 돌정원(石庭)이 있는 용안사(龍安寺, 료안지) 정원만 해도 고산수(枯山水, 가레산스이)라고 해서 돌이나 모래만을 배치하여 산수를 나타내는 곳으로 년중 관광객들로 절 문턱이 닳아 없어질 지경이다. 그러나 담장을 쌓고 그 안에 크고 작은 돌로 만든 교토의 돌정원 같은 구경거리는 없지만, 촉촉한 가을비 소리를 들으며 제월당 툇마루에 앉아 대나무숲과 정원을 가로질러 흐르는 계곡 물소리를 듣는 정서는 한국의 정원이 아니면 맛볼 수 없는 정경이란 생각이 든다.

소쇄원이 자연 속에 제월당, 광풍각 등 몇 개의 정자를 지어놓은 '인공적인 느낌이 없는 자연친화적인 곳'인 것처럼 한국의 산천에는 반드시 정자가 있지만 일본에는 정자가 없다. 정자를 지어놓고 한가하게(?) 자연을 노래할 역사를 갖지 못하고 있기 때문이다. 가마쿠라시대(鎌倉時代, 1185) 이후 메이지시대(明治時代, 1868)까지 683년 동안 일본은 무사시대(武士時代)였다. 무사시대란 싸움의 시대다. 적에게 먹히느냐 내가 먹느냐의 긴박한 역사 속에서 정자문화란 애당초 성립이 불가능한 것이다.

소쇄원이야기를 하다가 옆으로 샜다. 제월당에서 광풍각으로 내려오니 귀여운 고양이 녀석이 반갑게 맞이한다. 손님도 없는 고요한 광풍각 툇마루에서 졸고 있다가 기자를 발견하고는 놀자고 꼬리를 친다. 녀석과 전세 낸 듯한 텅빈 소쇄원 뜰에서 비 오는 가을날의 한때를 즐긴 시간은 또 하나의 추억이다.

참고로, 소쇄원의 제월당은 명승 (구)제40호로 2008년 5월 2일 지정되었다. 하나의 제언을 하자면, 제월당에 걸린 명시들을 한글로 설명한 안내문을 <제월당 툇마루>에 마련 해두었으면 하는 점이다. 이것이 어렵다면 소쇄원 누리집에 한글로 된 번역본을 실어주어도 좋을 법하다. 아무리 좋은 시라도 그 내용을 모르면 그 시대를 살다 간 사람들의 '마음'을 읽어 낼 수 없기 때문이다. 며칠 뒤면 한글날이다. 그러고 보니 소쇄원을 만든 양산보 선생을 비롯한 제월당에 시를 써 걸어둔 당대의 시인묵객들이 살다 간 시대는 세종의 한글 창제로부터 100년 뒤다.

세종임금은 '백성들이 어려운 한자 때문에 자신의 생각을 제대로 표현하지 못하고 억울함을 겪는 것을 안타까워해서 백성들이 쉽게 익히고 사용할 수 있는 새로운 글자를 창제하여, 백성들의 삶을 윤택하게 하고자 한글을 만들었다'라고 했는데 당대의 내로라하는 선비, 학자들은 세종임금의 '한글 창제'를 왜 외면했을까? 창제 이후 100년이 지났건만 제월당 벽면을 가득채운 문자는 '한글'이 아니라 '한자'다.

세종임금이 한글 창제 뒤 100년이 지난 시점은 그만두고라도 온 나라의 정자 등에 가보면 지금으로부터 100년 전의 경우에도 한자 시는 여전히 편액 속을 장식하고 있는 것을 볼 수 있다. 그 시대에는 어쩔 수 없는 환경이었다 해도 후대의 우리들이 찾아가서 그 내용을 알 수 있는 조치는 얼마든지 할 수 있는 것 아닐까? 한글 번역본을 툇마루에 놓아두거나(코팅해서 읽고 그 자리에 두라고 하거나) 따로 설명판을 만들어 두거나 아니면 누리집을 활용해도 좋을 듯하다.(정보무늬 활용도 한 방편)

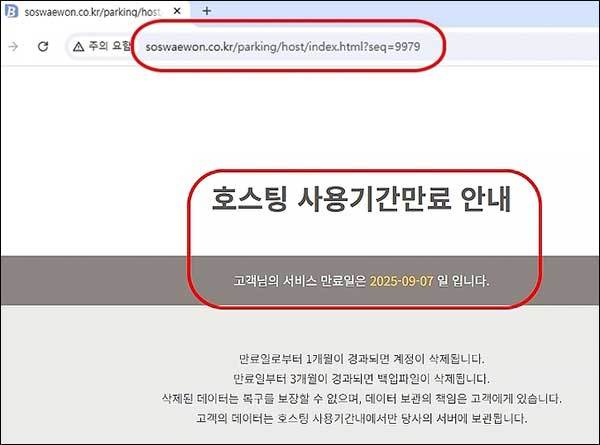

이 글을 쓰면서 혹시 소쇄원 제월당 편액 관련 정보를 얻을 수 있을까 싶어 누리집을 찾으니 누리집이 '기간 만료'란다. 소쇄원이 단순한 '정원 구경용'이 아니라면 그 속에 들어 있는 '선조들의 정신'을 이해할 수 있는 세세한 작업의 필요성을 느꼈다. 담양 소세원이 하드웨어라면 제월당 편액에 걸린 시들은 옛 선현들의 정신을 엿볼 수 있는 소프트웨어일 것이다.

인터넷에 올라온 소쇄원 글들은 하나같이 '하드웨어 찬양 일색'이다. 건물이 어떻고 배치가 어떻고 말이다. 모두 건축가가 될 것도 아닌데 그런 하드웨어적 관점보다는 자연 속에서 인생을 관조하던 선현들의 마음을 알고 싶다. 언제가 될지 몰라도 다음 방문 때에는 기자의 제언이 받아들여져 제월당 편액 시들의 의미를 새겨볼 수 있으면 좋겠다.

* 담양 소쇄원 : 전라남도 담양군 가사문학면 소쇄원길 17