[우리문화신문=김영조 기자] 민생에 직결되는 직업군 한국국학진흥원(원장 정종섭)은 ‘직업이 무엇이오’라는 주제로 스토리테마파크 웹진 담(談) 2023년 2월호를 펴냈다. 4차 산업시대로 불리는 오늘날 우리나라 직업의 수가 12,000개 이상이라고 한다. 복잡한 사회구조에 사는 우리와는 달리 조선 시대는 엄격한 신분제 사회 속 신분별 직업이 존재했다. 이번 호는 조선 시대 직업관과 다양한 분야에서 일한 전문 직업군들을 주제로 이야기를 풀어간다. 생계유지와 값어치 실현의 균형 <‘직업(職業)’의 세계, 그 오래된 미래>에서는 유교 사회에서 직업이 갖는 의미와 가치사슬이라는 관점에서 이야기 한다. 박종천 교수(고려대학교)는 민생과 생업을 위해 생필품을 생산하고 유통하는 필수적인 활동과 연관된 조선 시대 사(士), 농(農), 공(工), 상(商) 곧 사민(四民)의 직업 체계를 다루면서 현대의 직업관과 견주었다. 특히 오늘날 MZ세대들은 직업은 생업일 뿐 ‘워라밸(work-life balance)’을 추구하는 상황이다. 박 교수는 이러한 변화에 대해 생계유지의 ‘생존’을 넘어서 자아실현의 ‘생활’을 통해 일하는 보람이나 미래의 전망을 꿈꾸지 못한 결과로 보았

[우리문화신문=김영조 기자] 한국국학진흥원(원장 정종섭)은 제례문화의 바람직한 계승을 위해 ‘제례문화에 대한 오해와 편견’이라는 기획기사를 마련했다. 첫 번째 주제(제사상과 차례상)에 이어 두 번째는 “고조부모까지의 4대봉사, 그 숨겨진 진실”이다. 4대봉사는 절대적 규범인가? 조상제사는 부모, 조부모, 증조부모, 고조부모까지 지낸다. 이것을 4대봉사라고 한다. 그런데 4대봉사가 절대적 규범은 아니라는 견해가 제시되고 있다. 조선시대에는 누가, 누구의 제사를 지내는지를 법으로 규정해두었다. 1484년 성종 때 펴낸 조선시대의 법전 《경국대전》에는 “6품 이상의 관료는 부모, 조부모, 증조부모 3대까지를 제사 지내고, 7품 이하는 2대까지, 벼슬이 없는 서민은 부모 제사만을 지낸다”고 명시되어 있다. 신분제 사회였던 조선시대는 관직의 품계를 중심으로 상하 구분을 했는데, 6품 이상(현재 공무원 5급 이상)은 증조부모까지의 제사를, 7품 이하(현재 공무원 6급 이하)는 조부모까지의 제사를, 관직에 오르지 않은 일반 백성들은 부모의 제사만을 지내도록 법률로 제정해둔 것이다. 이처럼 조선시대에는 고조부모까지의 제사를 지내는 이른바 4대봉사원칙이 제도적으로 명시된 적

[우리문화신문=김영조 기자] 국립민속박물관(관장 김종대)은 입춘(立春, 2월 4일)을 맞이하여 2월 2일(목)부터 2월 3일(금)까지 이틀 동안 ‘입춘’세시행사를 연다. □ 봄의 시작 입춘 입춘(立春)은 24절기 가운데 첫 번째에 해당하는 절기로 봄의 시작을 알린다. 보통 양력으로는 2월 4일 무렵이다. 이날을 맞아 새해의 복을 기원하는 마음으로 대문이나 기둥 또는 벽에 써서 붙였던 글씨가 입춘첩이다. 입춘첩에는 보통 ‘입춘대길(立春大吉) 건양다경(建陽多慶)’(봄이 시작되니 크게 길하고, 경사스러운 일이 많이 생긴다.), ‘소지황금출(掃地黃金出) 개문만복래(開門萬福來)’(땅을 쓸면 황금이 생기고 문을 열면 만복이 온다) 등의 글씨를 써 붙인다. 봄을 기다리는 마음과 한 해 동안의 길한 운과 경사스러움이 가득하기를 기원하는 의미가 담겨있다. □ 새해의 복을 기원하며 새로 쓰는 입춘첩 국립민속박물관에서는 입춘을 맞이하여 새해의 복을 기원하는 마음을 담아 박진우 서예가가 직접 입춘첩을 쓰고, 대문에 입춘첩을 붙이는 시연 행사를 2월 2일(목) 오전 10시 30분에 박물관 내 오촌댁 대청마루에서 진행한다. ‘입춘대길 건양다경’의 글씨를 정성들여 써서 입춘첩을 ‘八’

[우리문화신문=김영조 기자] 피아니스트 황수연이 오는 2월 5일, 금호아트홀 연세에서 독주회를 갖는다. ‘소나타’를 주제로 한 이번 독주회는 바로크, 고전, 낭만의 각 시대를 대표하는 작곡가들의 소나타 곡을 프로그램으로 한다. 이태리어인 ‘소리나다(sonare)’에서 유래된 ‘소나타’는 기악음악의 대표적인 형식이라 할 만큼 중요하면서도 빼어난 완성도를 보인다. 피아니스트 황수연은 이번 독주회에서 다양한 소나타 형식의 작품을 연구하여 기악음악의 깊이는 물론, 시대의 흐름을 연결하고자 한다. 소나타 양식의 뿌리는 바로크 시대에서 찾을 수 있다. 후기 바로크의 대표 작곡가인 스카를라티는 건반악기를 위한 독주 소나타를 가장 많이 작곡했으며 특히, 주법에 한계가 있는 악기였던 하프시코드에 스타카토, 트릴, 옥타브 기법과 푸가, 변주, 소나타 등의 형식을 적용하여 다양한 연주기술을 선보였다. 피아니스트 황수연은 그의 소나타 중 K.1 d moll, K.27 h moll, K.427 g dur을 프로그램으로 한다. K.1 d moll에서는 작곡가 특유의 생기발랄함을, K. 27 h moll에서는 스페인 기타 음악의 특징과 함께 확장된 형식을, K.427 g dur에서는

[우리문화신문=김영조 기자] 국립민속박물관(관장 김종대)은 정월대보름을 맞이하여 2월 2일(목) ‘국태민안 경제번영 장승제’와 2월 4일(토)부터 5일(일)까지 2일간 ‘2023 계묘년 정월대보름 한마당’행사를 연다. □ 액은 막고! 복은 부르고! 건강은 기원하고! 정월대보름 세시체험 예로부터 정월대보름은 매우 뜻 깊은 날로 생각하여 한 해 동안의 무병 기원, 재앙 퇴치, 풍요를 기원하는 다양한 행사가 펼쳐지고, 그 안에서 가족과 마을공동체는 한마음이 되었다. 이러한 의미를 함께 나누고자 국립민속박물관은 정월대보름을 맞이하여 ‘국태민안 경제번영 장승제’와 ‘송파 다리밟기’, ‘기지시 줄다리기’, ‘부럼 나누기’ 등 23개의 다양한 세시 체험을 마련하였다. 마스크를 벗고 다시금 일상을 맞이하는 우리들에게 건강과 풍요를 기원하는 대동단결의 장이 될 것으로 기대한다. □ 나라의 안정과 경제번영을 원하십니까? 2월 2일 낮 11시 국립민속박물관 야외전시장 장승동산에서 ‘국태민안(國泰民安) 경제번영(經濟繁榮) 장승제’를 연다. 장승은 마을의 번영과 안녕을 지켜주는 역할을 하는 전통 공동체 사회의 수호신이다. 이번에 열리는 장승제는 해마다 정월대보름에 충청남도 청양군

[우리문화신문=김영조 기자] 국립민속박물관(관장 김종대)은 민속자료의 보존에 관한 이해를 높이기 위해 《국립민속박물관 소장 병풍 장황(아래 《병풍 장황》)》을 펴냈다. 《병풍 장황》은 국립민속박물관 소장 병풍 128점의 장황(粧䌙)을 연구한 성과물로 병풍의 원형을 시기별로 정리하여 향후 병풍 복원의 길잡이 역할을 할 것으로 기대된다. □ 국내 최초 병풍 장황 자료집 ‘장황’이란 그림이나 글씨를 감상하거나 보관할 수 있도록 족자나 병풍 등으로 다양하게 꾸며주는 형식, 형태, 기술 등을 모두 일컫는 말이다. 우리에게 더 익숙한 일본식 용어인 ‘표구’ 대신에, 우리의 고유 용어인 ‘장황’을 쓰고 있다. 병풍의 장황은 단순히 서화(書畫)를 꾸미고 보호하는 역할만 하는 것이 아니라, 전체적인 구도나 분위기를 결정하는 요소이기 때문에 서화 못지않게 중요하다. 그동안 그림 중심으로 바라보았던 병풍을 장황 중심으로 연구한 국내 최초의 자료집이 《병풍 장황》이다. □ 원래의 병풍 옷을 입히기 위한 연구 장황이 서화와 마찬가지로 감상의 대상임에도, 근현대에는 조선의 병풍들이 잘못된 방법으로 수리되어 원래의 형태를 잃어버린 경우가 많았다. 일제강점기를 거치면서 일본식 표구 기술

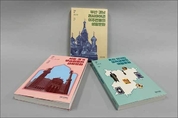

[우리문화신문=김영조 기자] 국립민속박물관(관장 김종대)은 2022년 권역별 생활문화 전국 조사 사업의 하나로 2021년부터 의욕적으로 추진한 민속조사 사업의 결과물인 《우리 안의 다문화》(모두 3권)를 펴냈다. □ 타자의 시선이 아닌 우리 문화의 일원으로서 다문화 현장을 기록하다. 이 보고서는 서울․경기권, 강원권, 경상권의 다문화공간을 조망하고 이 공간 안에서 생활하는 사람들의 생활문화를 기록하였다. 《서울ㆍ경기 무슬림들의 생활문화》에서는 한국 무슬림의 역사와 이슬람 거리의 형성, 국내 거주 무슬림의 사회적 관계망, 무슬림들의 경제생활과 할랄 산업, 식생활 등에 대해서 다루었다. 《춘천 외국인 유학생들의 생활문화》에서는 우즈베키스탄, 인도네시아 유학생들의 생활문화와 모스크, 할랄 음식점, 쇼핑 공간에 대해 다루었다. 마지막으로 《부산ㆍ경남 러시아어권 이주민들의 생활문화》에서는 러시아어권 이주민들의 생활사와 이주민 지원단체의 활동을 다루었다. □ 이태원 모스크, 전국의 무슬림들이 집결하는 종교적 허브 이태원 모스크는 우리나라의 이슬람 종교 공간을 대표하는 장소이자 이태원을 구성하는 다국적 요소다. 이태원 모스크와 주변의 이슬람 거리는 우리에게 이슬람과 관련

[우리문화신문=김영조 기자] 문화체육관광부(장관 박보균, 이하 문체부)와 (재)한국공예디자인문화진흥원(원장 김태훈, 이하 공진원)은 <2023 공예주간>을 위한 한글 구호 공모를 2월 3일(금)까지 진행한다고 밝혔다. 2020년부터 시작된 공예주간 대국민 구호 공모는 당해년도 공예주간의 방향 등 공예문화산업의 총체적인 값어치를 알리는 주요한 매개로 활용되어 왔다. 2020년 ‘생활 속 공예두기’, 2021년 ‘공예로 떠나는 여행’, 2022년 ‘우리집으로 가자’ 등 구호가 공모를 통해 뽑혔다. 구호 공모는 공예를 사랑하는 누구나 참여할 수 있으며, 띄어쓰기 및 문장부호 포함 10자 안팎으로 제안할 수 있다. 마지막으로 뽑힌 구호는 5월 19일부터 28일까지 펼쳐질 <2023 공예주간> 행사에 사용되며 온ㆍ오프라인 홍보에 널리 활용될 예정이다. 최종 선정자에게는 50만 원 상당의 공예품을 주며, 이 밖에도 톡톡 튀는 아이디어를 제공한 아차상 네 명에게도 소정의 공예품을 준다. 발표는 2023년 2월 셋째 주에 SNS 공지 및 개별 연락을 통해 안내될 예정이다. 올해 6회째를 맞이하는 ‘공예주간’은 일상에서 누구나 쉽게 공예를 즐길 수 있도

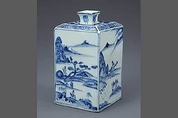

[우리문화신문=김영조 기자] 해상 실크로드라고 부르는 바닷길을 통해 서양으로 건너간 도자기를 우리는 ‘무역 도자’라고 부릅니다. 동서 문화 교류의 산물인 무역 도자의 면면을 살피다 보면 여러 재미있는 사실과 이야기들을 발견하게 됩니다. 오늘 소개하는 <백자 청화 산수무늬 사각병(白磁靑畵山水文四角甁)>은 이러한 무역 도자의 전통 아래 탄생한 작품입니다. 조선 후기 백자 사각병의 등장 <백자 청화 산수무늬 사각병>은 단정하고 차분한 기형에 청화 물감의 발색 또한 안정적인 수준 높은 작품입니다. 몸체에 사각 테두리를 그리고 그 안에 산수무늬를 그려 넣었습니다. 어깨에는 고대 청동기에서 자주 보이는 뇌문(雷文)이 장식되었고, 그 위에는 네 면을 둘러 복을 상징하는 박쥐무늬가 당초무늬와 더불어 그려져 있습니다. 구연의 목 부분에도 ‘만수무강(萬壽無疆)’ 글자를 한 자씩 정성스레 써넣어 조선 후기 백자에 두드러지게 나타나는 길상과 장식화 경향을 잘 보여주는 유물입니다. 굽바닥에 ‘함풍성조(咸豊盛造, 1851~1861)’라는 중국 연호가 있어 19세기 분원가마에서 제작된 왕실용 고급품으로 추정됩니다. 사각병은 직사각형 몸체에 어깨의 모서리를 비스듬히

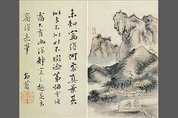

[우리문화신문=김영조 기자] 그림에 대한 평이 적힌 이 작품은 심사정(沈師正, 1707-1769)이 그린 ‘진경산수화(眞景山水畫)입니다. 그림에 대한 평(評)을 쓴 사람은 조선 후기 사대부 화가 강세황(姜世晃, 1713-1791)입니다. 그림과 글이 거의 같은 비율이어서 그림과 글씨의 아름다움을 함께 즐길 수 있습니다. 물 흐르는 듯 자연스럽게 써 내려간 강세황의 글씨는 아름다우면서도 격조가 있습니다. 오른쪽의 그림을 먼저 살피겠습니다. 그림은 크게 세 부분으로 나뉘는데, 가장 멀리 거칠고 험한 느낌의 봉우리들이 보이고, 중간에 먼 산들과 거리가 떨어져 있는 산자락이 보입니다. 산 밑에는 사람들이 사는 마을이 있습니다. 시선에서 가장 가까운 곳은 화면 오른쪽 밑으로 좁고 가느다란 길이 나 있고, 소를 몰고 오는 목동이 아주 조그맣게 그려졌으며, 가을철 추수가 끝난 뒤를 암시하듯 커다란 노적가리가 보입니다. 그림으로 미루어 여기는 아늑한 뒷산을 배경으로 한 추수가 끝난 어느 마을이라고 생각할 수 있습니다. 호젓하고 조용한 느낌입니다. 진경을 그릴 때 중요한 점 그림에서 더 이상의 의미를 읽어 내기는 좀 어렵습니다. 다음으로 글에 대해서 살펴보겠습니다. 未知寫得