[우리문화신문=양승국 변호사] 본인은 변고를 겪은 뒤 놀람과 걱정이 병이 되어 신하들을 이끌고 변방을 지키는 임무를 수행할 마음이 없습니다. 부득이 둘째 아들 혼(광해군)에게 국사를 섭정하고 영토를 보존하도록 명했고, 본인은 적에게 쫓겨 저희 땅에는 몸 둘 곳이 없으니 스스로 식구 몇 명을 데리고 들어갈 수 있기를 바랍니다. 즉시 (황제에게) 아뢰어 실행할 수 있게 하기를 바랍니다. 소방은 부모를 따르듯 대국을 받들고 있습니다. 자식이 위기에 처하면 부모를 버리고 어디로 가겠습니까? 혹시 황제의 허락이 내려오지 않더라도 적의 예봉이 날로 닥쳐오면, 본인은 (압록)강을 건너 명(命)을 기다리겠습니다. 급히 처리해주기를 바랍니다. (김영진 《임진왜란》에서 재인용) 선조가 요동도사에게 보낸 자문(咨文, 조선의 대중국 외교 관계에서 가장 보편적으로 사용되었던 외교문서)의 마지막 부분입니다. 임진왜란 때 왜군이 북상해오자 서울을 버리고 줄행랑을 놓은 선조는 평양도 위험해지자 다시 북으로 올라가 압록강 변 의주까지 갔습니다. 그리고 대동강 방어선이 무너졌다는 소식에 다급해진 선조는 자기가 압록강을 건너 명나라로 들어갈 테니 제발 자신을 받아달라고 애걸복걸하는 것입니다.

[우리문화신문=양승국 변호사] 강효백 교수가 《한국 진달래 오라》라는 책을 펴냈습니다. 표지에는 제목 옆에 작은 글씨로 ‘일본 무궁화 가라’가 적혀있고, 또 표지 윗부분에 ‘어느 경솔한 자가 진달래를 놔두고 궁벽한 무궁화를 조선의 꽃이라고 불렀는가’라고 적혀있습니다. 표지에 적혀있는 글에서 짐작할 수 있듯이, 강 교수는 ‘일본 무궁화를 왜 우리나라 국화로 하느냐? 그보다는 한국 진달래를 국화로 해야 한다’라고 목청껏 부르짖고 있습니다. 그렇습니다. 무궁화는 일본 열도 전체에 자생함에 비하여, 우리나라에서는 100여 년 전만 하더라도 금북정맥 이남에서만 자생하였습니다. 그리고 역사적, 문화적으로 일본에는 무궁화에 대해 많은 자료가 있음에 반하여 우리나라에는 거의 없었습니다. 강 교수는 이런 무궁화에 대해 수많은 자료를 섭렵하고는 무궁화가 우리나라 국화로 전혀 맞지 않는다는 것을 전에 펴낸 책 《두 얼굴의 무궁화》에서 자세히 얘기하였습니다. 그리고 그 책에서는 책의 끝에 그럼 무궁화 대신 어느 꽃을 국화로 봐야 할지에 대해 여러 후보 꽃을 들면서 그 가운데 진달래를 유력한 후보로 거론했습니다. 그렇게 강 교수는 그 책에서는 진달래를 유력한 후보로 거론하고 책을

[우리문화신문=양승국 변호사] 우리 모두 대한민국의 꽃은 무궁화임을 당연하게 생각하고 있을 것입니다. 어렸을 때부터 “무궁화~ 무궁화~ 우리나라꽃~♪♬♪”을 불렀고, 무엇보다도 애국가 가사에 ‘무궁화 삼천리’가 나오니까요. 그런데 왜 무궁화가 나라꽃(國花)인지 생각해보신 적 있습니까? 사실 무궁화는 공식적으로 나라꽃으로 지정된 것도 아닙니다. 강효백 경희대 법무대학원 교수가 ‘무궁화가 왜 나라꽃인가?’라는 의문을 품고 파고들어 《두 얼굴의 무궁화》라는 책을 펴냈습니다. 강 교수는 전 세계의 나라꽃을 조사해보니, 세계 각국은 나라꽃에 대하여 아래와 같은 5가지 특성을 보유했거나, 보유하려고 애쓰고 있다고 합니다. ⓵ 지리성 : 원산종 또는 자생지가 분포하고 있거나 국토 대부분 지역에서 재배가 가능한 꽃 ⓶ 민주성 : 위에서 아래로의 일방적 지정이 아닌 국민의 의사를 반영하여 선정한 꽃 ⓷ 역사성 : 예로부터 그 나라의 신화, 역사, 문학과 예술에 중요한 지위와 역할을 차지한 꽃 ⓸ 접근성 : 국민 대다수가 좋아하고 국민 일상생활에 쉽게 접할 수 있는 꽃 ⓹ 상징성 : 나라와 겨레의 특징과 전통을 대표할 수 있는 꽃이거나 세계적으로 희귀한 특산종 그런데 강

[우리문화신문=양승국 변호사] 고교동기 채백 교수가 쓴 책 《민족지의 신화》를 보았습니다. 채 교수는 오랫동안 부산대 교수로 근무하다 2022년 8월 정년퇴임 하였습니다. 내가 부산에 근무할 때 동기들 모임으로 가끔 만났던 채 교수가 책을 냈다고 하니 반가운 마음에 책을 사두었었지요. 하지만 그동안 앞선 자기 차례를 주장하는 책들을 먼저 보다가 얼마 전에야 이 책을 보았네요. 아참! 책이 세상에 나올 무렵에는 채 교수는 명예교수로 물러나 있었네요. 그동안 교수 정년퇴임은 선배들 이야기이지 우리에게는 아직 미래의 일인 걸로 치부했는데, 어느새 지난해, 올해에 걸쳐 동기들이 다 강단을 떠납니다. 한 친구는 늘 학교 연구실로 향하던 발길이 어느 순간 멈추니, 우울증이 왔었다고도 하더군요. 저도 정년으로 작년에 제가 근무하는 사무실 업무에서는 은퇴하였지만, 그래도 변호사로서의 업무는 계속 보고 있습니다. 그래서 출근하면 기록 보고, 소속 변호사가 써온 서면도 검토해야 하며 재판에도 나가야 하니, 아직은 뒷방 신세까지는 생각하지 않고 있습니다. 이거~ <《민족지의 신화》 본 이야기를 한다는 것이 얘기가 엉뚱한 길로 빠져들었네요. 채 교수는 머리말을 이렇게 시작합

[우리문화신문=양승국 변호사] 을지로 4, 5가와 청계천 사이에 ‘방산시장’이라고 있지요? 서울시민이라면 한 번쯤이라도 방산시장을 가보았을 것입니다. 그런데 ‘방산시장’의 ‘방산’이 무슨 뜻인지는 모르는 사람이 많을 것 같습니다. ‘芳山’ - 한자로는 향기로운 꽃의 산이라는 뜻입니다. 왜 재래시장에 이런 이름이? 이런 의문을 가지시는 분도 있겠네요. 지금부터 그 유래를 말씀드리겠습니다. 방산시장 앞의 청계천은 북악산에서 발원하여 살곶이다리 근처에서 중랑천에 합류하는 하천입니다. 그런데 하천에는 물만 흐르는 것이 아니라, 이 물을 따라 모래와 흙도 흐르다가 멈추다가 합니다. 그리고 이렇게 멈춘 모래와 흙이 자꾸 쌓이다 보면 하천의 바닥 면이 자꾸 높아집니다. 바닥 면이 높아지면 어떻게 되겠습니까? 큰 홍수가 아니더라도 불어난 물이 하천을 넘어가 주변 지역은 물난리를 겪겠지요. 그래서 조선시대는 여러 차례에 걸쳐 청계천 준설공사가 이루어졌습니다. 이런 준설공사 가운데 제일 규모가 컸던 것은 영조 때 준설공사입니다. 이 무렵 청계천 바닥 면 높이가 옆의 대지 높이와 별반 차이가 없어, 조금만 비가 많이 와도 물난리를 겪었습니다. 특히 이 무렵에는 농촌에서 살기 어

[우리문화신문=양승국 변호사] 田間拾穗村童語(전간습수촌동어) 밭고랑에서 이삭 줍는 시골 아이들이 말하기를 盡日東西不滿筐(진일동서불만광) 온종일 왔다 갔다 하여도 광주리가 안 찬다네. 今歲刈禾人亦巧(금세예화인역교) 올해에는 벼 베는 사람들의 솜씨도 교묘해져 盡收遺穗上官倉(진수유수상관창) 남은 이삭까지 모두 거두어 관가 창고에 바쳤다네. 손곡 이달의 시 <이삭을 줍는 노래(습수요, 拾穗謠)>입니다. 가을걷이가 끝나면 밭고랑에는 여기저기 이삭이 떨어지기 마련입니다. 그러면 가난한 집 아이들은 조금이라도 입에 풀칠하기 위해 밭고랑에서 이삭을 줍습니다. 성경에도 가난한 이들을 위해 이삭을 줍지 말라고 하였으니(레위기 19: 9, 신명기 24:19), 가난한 이들을 위한 이삭줍기 배려는 동서양이 다 마찬가지입니다. 그런데 이 시에서는 아이들이 광주리를 들고 종일토록 밭고랑 사이를 다녀도 광주리가 차지 않습니다. 왜 그렇지? 올해는 흉작인가? 시에서는 올해엔 벼 베는 사람들의 솜씨가 교묘해져 예년보다 떨어뜨리는 이삭이 적다고 합니다. 아니 동네 인심이 야박해졌나? 전에는 가난한 이들을 위해 일부러라도 이삭을 떨어뜨렸을 텐데... 그러나 민심이 야박해진 것은 아

[우리문화신문=양승국 변호사] 요즘 같은 검색의 시대에 누구나 한 번쯤은 자기 이름으로 검색해본 적이 있으시겠지요? 저는 제 이름으로 검색을 하면 제일 많이 나오는 사람이 세 사람입니다. 양승국 서울대 국문과 교수, 양승국 스테파노 신부 그리고 저입니다. 아무래도 자기와 이름이 같은 사람이면 좀 더 친근감이 가겠지요? 그래서 예전에 이분들에게 연락하여 ‘식사 한번 하자고 할까?’ 하는 생각을 한 적도 있었지만, 실행에 옮기지는 않았습니다. 이분들 중에 양 신부님 글은 종종 봅니다. 독실한 가톨릭 신자인 제 이모가 양 신부님 강론하신 말씀을 카톡으로 가끔 보내주시기 때문입니다. 그래서 이모님 덕분에 가끔 양 신부님 강론을 보다가, 문득 양 신부님 책을 사보고 싶다는 생각이 들었습니다. 그래서 구입한 책이 《축복의 달인》이라는 강론집입니다. 축복의 달인이 누군가 했더니, 바로 하느님을 말하는 것이네요. 책 머리에서 양 신부님은 이렇게 말합니다. 한 인간이 다른 한 인간에게 꿈을 주고, 희망을 주고, 어려움 한가운데서도 힘차게 살아가게 만듭니다. 따지고 보니 결핍투성이라고 여겨 왔던 이웃들의 얼굴은 또 다른 구원자 예수 그리스도의 얼굴이었습니다. 내 깊은 상처의

[우리문화신문=양승국 변호사] 사공의 뱃노래 가물거리며 삼학도 파도 깊이 스며드는데 부두의 새악시 아롱젖은 옷자락 이별의 눈물이냐 목포의 설음 삼백 년 원한 품은 노적봉 밑에 님 자취 완연하다 애달픈 정조 유달산 바람도 영산강을 안으니 님 그려 우는 마음 목포의 노래 깊은 밤 조각달은 흘러가는데 어찌타 옛 상처가 새로워진다 못 오는 님이면 이 마음도 보낼 것을 항구에 맺은 절개 목포의 사랑 1935년에 나온 노래 ‘목포의 눈물(문일석 작사, 손목인 작곡, 이난영 노래)’입니다. 이희철 어르신의 회고록 《못다 이룬 귀향의 꿈》에 나온 노래들을 음미하다가, ‘목포의 눈물’ 노래가 생각났습니다. 제가 1999년과 2000년에 목포지원에서 근무할 때 이 노래를 많이 들었거든요. 목포를 대표하는 노래인지라, 유달산에 오르다 보면 이난영 노래비가 있고, 그 노래비에서는 ‘목포의 눈물’이 흘러나왔지요. 그 당시 저는 아침 운동으로 노적봉 앞 주차장에 차를 세우고, 유달산 일등바위까지 뛰어오르곤 했습니다. 처음에는 힘이 들어 뛰다 서다 하였는데, 나중에는 한 번도 안 쉬고 일등바위까지 오를 수 있더군요. 그때마다 이난영 노래비 앞을 지나쳤고, 오래되어 기억이 확실치 않으나

[우리문화신문=양승국 변호사] 손원표 길 문화연구원 원장이 《보차공존도로》라는 책을 냈습니다. 그런데 ‘보차공존도로’가 무엇일까요? 보행자와 자동차가 공존하는 도로라는 뜻입니다. 그런데 자동차 전용도로나 차가 들어갈 수 없는 골목길이 아닌 이상, 도로에 보행자와 자동차가 공존하는 것은 당연한 것 아닌가? 언뜻 이런 의문이 들 수 있을 것입니다. 그러나 솔직히 말해서, 그 공존하는 보행자와 자동차 가운데 그동안 누가 우선이었습니까? 자동차가 우선 아니었습니까? 그런데 한 번 따져봅시다. 원래 길의 주인은 사람 입니다. 그러다가 자동차가 발명되고 그 자동차가 점점 속도를 높여가면서 사람은 점점 길에서 밀려났습니다. 정책도 어떻게 하면 자동차가 신속히 이동할 수 있느냐에 집중이 되었지, 사람의 안전은 뒷전으로 밀려났습니다. 그래서 차도와 보도의 구분이 없는 도로에서 사람은 자동차의 눈치를 보며 다녀야 했고, 자동차는 사람이 비키지 않으면 아무 거리낌 없이 경음기를 빵빵 눌러댔습니다. 그리고 아무 눈치도 안 받고 여기저기 자동차를 주차하여, 사람들은 이런 자동차를 피해서 다녀야 할 지경이 되었습니다. 그러나 어느 한쪽으로 치우침이 심해지면 반동이 오는 법. 사람들은

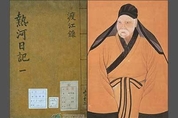

[우리문화신문=양승국 변호사] 청나라가 들어선 이후 천하의 사대부들을 안정시킬 방법이 필요했다. 지식인들을 장악해야 안정적인 통치와 국정 운영이 가능하기 때문이다. 이를 위해 청나라는 먼저 어떤 학문을 따르는 사람이 많은지 몰래 살폈는데 주자학이었다. 그리하여 청나라는 주자를 공문십철(孔門十哲, 공자의 문하에서 나온 학덕이 뛰어난 열 명의 제자들)의 반열에 올려 제사 지내고 섬기며 주자의 도학을 황실이 대대로 이어온 가학(家學)이라고 선포했다. 주자가 중국을 받들고 오랑캐를 배척한 인물인데도 황제는 천하의 선비와 도서를 모두 모아 《도서집성》과 《사고전서》 같은 방대한 책을 만들어 주자의 말씀이고 뜻이라고 했다. 중국의 대세를 살펴서 주자학을 먼저 차지하고, 천하 사람들의 입에 재갈을 물려서 아무도 감히 자기를 오랑캐라고 부르지 못하게 하려는 의도인 것이다. 황제는 걸핏하면 주자를 내세워 천하 사대부들의 목을 걸터타고 앞에서는 목을 억누르며 뒤에서는 등을 쓰다듬으려 하고 있다. 그런데도 천하 사대부들은 그런 우민화 정책에 동화되고 협박당해, 형식적이고 자잘한 학문에 허우적거리면서도 이를 눈치채지 못하고 있다 주자의 학문에 흡족하여 기뻐서 복종하는 자가 있는가