[우리문화신문=윤지영 기자] 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 11월 8일(토) 오후 2시, 콘텐츠코리아랩(CKL) 스테이지(서울 중구)에서 ‘2025 한국문화 큰잔치(이하 큰잔치)’를 연다. 한국문화 콘텐츠 분야의 국제 인적 연계망을 강화하기 위해 2020년부터 매년 개최하고 있는 이 행사는 코리아넷 공식 유튜브 채널 등을 통해 전 세계에 생중계한다. ‘케이-인플루언서’, 코리아넷 명예기자단, ‘토크토크코리아’ 공모전 부문 수상자 초청, 격려 큰잔치는 한국문화의 매력을 전 세계에 알리고 있는 외국인 홍보활동가인 ‘케이-인플루언서’와 코리아넷 명예기자단, 국제콘텐츠공모전 ‘토크토크코리아(Talk Talk Korea)’ 등, 3개 부문(부문별 5명, 총 15명)의 우수활동자, 우수 명예기자, 수상자들을 초청해 격려하는 자리이다. 먼저 ▴‘케이-인플루언서’ 부문에서는 2025년 총 95개국 1,303명 중에 한국 드라마와 음악 등 ‘케이-콘텐츠’를 독창적인 편집 기법으로 소개한 베네수엘라의 프랑코 사비에르 힐 콜메나레스(Franco Xavier Gil Colmenares) 등 우수활동자 5명에게 시상한다. ▴코리아넷 명예기자단 부문에서는 2025년 총

[우리문화신문=윤지영 기자] 주브라질한국문화원(원장 김철홍)은 브라질 상파울루주가 2025년 처음으로 한글날(10월 9일)을 공식 기념일로 지정한 것을 맞아, ‘이름을 올바르게 부르는 것이 곧 존중입니다 (Nomear é respeitar)’ 운동을 펼친다. 이번 운동은 브라질 사회 안에서 자주 혼용되는 한국문화 관련 용어를 바로잡고, 정확한 이름을 쓰도록 장려함으로써 문화적 이해와 상호 존중을 높이는 것을 목표로 한다. 브라질에서는 K-드라마를 ‘도라마(Dorama)’, 김밥을 ‘스시(Sushi)’, 한복을 ‘기모노(Kimono)’ 등 일본어 기반 표현으로 잘못 부르는 사례가 빈번하다. 이러한 현상은 1980년대부터 브라질 사회에 뿌리내린 일본 대중문화의 영향이 크다는 분석이 제기된다. 이에 대해 김철홍 주브라질한국문화원장은 “이름을 올바르게 부르는 것은 서로를 존중하는 첫걸음”이라며 “김밥을 스시로, 드라마를 도라마로 부르는 일은 작은 착오처럼 보일 수 있지만, 한국문화가 지닌 고유한 아름다움과 의미를 온전히 전달하기 위해서는 올바른 이름 사용이 중요하다”라고 전했다. 이번 운동은 주브라질한국문화원이 주최하고, 주상파울루대한민국총영사관과 상파울루한국교육원

[우리문화신문=금나래 기자] 문화체육관광부(장관 최휘영, 이하 문체부)는 ’26년 문체부 연구개발(R&D) 예산 정부안이 1,515억 원으로 확정되어 역대 최대 규모로 편성되었다고 밝혔다. 이는 2025년 대비 454억 원(42.7%) 증가한 규모이며, 지난 정부에서 감액된 수준(2023년 1,336억 원 → 2024년 1,001억 원 → 2025년 1,062억 원/ 총 274억 원 감액)을 넘어서는 역대 최대 규모 투자이다. 지난 8월 말, 이재명 대통령은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 매기 강 감독을 만난 자리에서(아리랑 국제방송 ‘케이팝 더 넥스트 챕터’, 8. 20. 방송) “정부가 문화산업의 튼튼한 뿌리를 만들 것”이라고 말한 바 있으며, 이번 문체부 연구개발(R&D) 투자 확대는 그 ‘튼튼한 뿌리’를 만들기 위한 정책 의지를 보여준 것이라 볼 수 있다. 최근 대두되고 있는 생성형 인공지능(AI) 기술은 쏟아지고 있는 인공지능 영상과 이미지에서 체감할 수 있듯이 ‘미디어․엔터테인먼트’ 산업에 막대한 영향을 미치고 있다. 그만큼 이에 대응하기 위한 문화․체육․관광 등 문화기술 분야 연구개발(R&D) 투자 확대가 절실한 상황이었지만, 그

[우리문화신문=한성훈 기자] 국가유산청(청장 최응천)과 국가유산진흥원(원장 이귀영)이 ‘2025 오사카ㆍ간사이 엑스포’ 한국주간(5.13.~17.) 동안 전 세계 2만여 명의 관람객에게 우리 국가유산의 값어치와 매력을 알렸다. 국가유산진흥원은 세계적으로 주목받는 한국 문화의 원형과 국가유산을 소개하는 「국가유산 방문 운동」의 하나로 이번 엑스포에 참가했다. 한국주간에 전통예술공연, 체험부스, 미디어아트 등 다양한 콘텐츠로 대한민국을 알렸다. 무형유산 보유자 3인이 함께한 감동의 무대, ‘KOREA ON STAGE’ 5월 14일 엑스포장 안 ‘페스티벌 스테이션’에서는 무형유산 명인들의 무대 ‘Korea On Stage Ye-In(코리아 온 스테이지 예인) : Soul of Life’ 공연이 두 차례 펼쳐졌다. 국가무형유산 판소리 신영희 보유자, 승무 채상묵 보유자, 거문고산조 이재화 보유자 등 대한민국을 대표하는 무형유산 보유자 3인이 한자리에 모인 뜻깊은 무대였다. 공연은 전석 매진을 기록하며 큰 관심을 모았다. 신영희 보유자는 <춘향가>의 한 대목 ‘사랑가’를 절절한 목소리로 들려주었고, 채상묵 보유자는 정제된 동작과 강렬한 에너지로 관객의 시선

[우리문화신문=김선흥 작가] 김영조 선생이 펴낸 《한국문화 이야기》는 봄 가뭄에 내리는 단비와 같은 책이다. 우리의 뿌리인 전통문화가 먼 나라 이문화처럼 생소하고 어렵게만 느껴지는 데에는 우리 문화에 대한 글과 책이 너무 어렵다는 점도 크게 작용하지 않나 생각된다. 이 책의 지은이는 그 점에서 이정표를 세웠다. 쉽고 산뜻하여 잘 읽힌다. 자칫하면 고리타분하게 느껴질 수 있는 내용을 이렇게 쓸 수도 있구나 하고 감탄한다. 게다가 장황하지 않고 군더더기가 없다. 지은이는 특히 우리 글 우리 말을 되살려 쓰는 데 공을 그윽이 들였다. 외래어 오남용으로 우리 글 우리말이 누더기가 되어버린 우울한 시대를 이 책은 작고 맑은 소리로 일깨운다. 또한 일본에서 들어온 한자말을 우리말로 바꿔쓰자는 제안도 신선하다. 이를테면 ‘문학’ 대신 ‘말꽃’을 쓰자고 한다. “서양 사람들이 리터러처(literature)라고 하는 것을 일본 사람들이 ‘문학’이라 뒤쳐(번역)쓰고 있는 것을 우리가 그대로 가져와서 쓰고 있습니다. 문학은 글월 ‘문(文)’ 자 뒤에 배울 학(學)’ 자를 붙인 말인데 예술을 뜻하는 말에 왜 배울 ‘학(學)’ 자를 붙였는지 이해가 되지 않습니다…’말꽃’은 새로 태

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 2024년 갑진년 푸른 용해가 밝았다. 지난해 나라가 온통 어수선해 온 국민의 시름이 이만저만이 아니었다. 이제 밝아온 새해는 지난해의 시름을 떨쳐 버리고, 힘찬 한 해가 되기를 비손해 본다. 설날, 오랜만에 식구들이 모여 세배하고 성묘하며, 정을 다진다. 또 온 겨레는 “온보기”를 하기 위해 민족대이동을 하느라 길은 북새통이다. “온보기”라 한 것은 예전엔 만나기가 어렵던 친정어머니와 시집간 딸이 명절 뒤에 중간에서 만나 회포를 풀었던 “반보기”에 견주어 지금은 중간이 아니라 친정 또는 고향에 가서 만나기에 온보기인 것이다. 설날의 말밑들 설날을 맞아 먼저 “설날”이란 말의 유래를 살펴보자. 조선 중기 실학자 이수광(李睟光, 1563~1628년)의 《여지승람(輿地勝覽)》에 설날을 “달도일(怛忉日)”이라고 했다. 곧 한 해가 지남으로써 점차 늙어 가는 처지를 서글퍼하는 말이다. 그리고 '사리다' 또는 삼가다.'의 `살'에서 비롯했다는 설도 있다. 여러 세시기(歲時記)에는 설을 '삼가고 조심하는 날'로 표현하고 있는데 몸과 마음을 바짝 죄어 조심하고 가다듬어 새해를 시작하라는 뜻으로 본다. 또 '설다. 낯설다'의 '

[우리문화신문=양승국 변호사] “해마다 가을이 되면 관에서 대장을 가지고 나와 그 과일 개수를 세고 나무둥치에 표시해 두고 갔다가 그것이 누렇게 익으면 비로소 와서 따 가는데, 혹 바람에 몇 개 떨어진 것이 있으면 곧 추궁하여 보충하게 하고, 그렇게 하지 못할 것 같으면 그 값을 징수한다. 광주리째 가지고 가면서 돈 한 푼 주지 않는다. 또 그들을 대접하느라 닭을 삶고 돼지를 잡는다.” 김영조 푸른솔겨레문화연구소장이 펴낸 《한국인이 알아야 할 한국문화 이야기》에서 인용하는 다산 정약용의 《목민심서》에 나오는 이야기입니다. 도대체 무슨 과일이기에 관리가 이렇게 백성을 닦달하는 것일까요? 바로 제주도 귤과 유자입니다. 지금이야 흔한 귤이지만 조선시대만 하더라도 귤은 정말 귀한 과일이지요. 그렇기에 제주도에서 귤이 진상되면 임금은 ‘황감제(黃柑製)’라는 임시과거까지 열었다는군요. 그런데 이런 귀한 귤을 가져 가면서 돈 한 푼 주지 않는군요. 귤을 거저 가져가는 것은 세금의 일종인 공납이라고 하더라도, 공납 징수하러 와서는 백성이 대접하느라 내놓는 닭고기와 돼지고기를 날름날름 거저먹어요? 에라이! 그리고 귤이 바람에 떨어지면 그건 징수 대상에서 제외하여야 하는데 오

[우리문화신문=우지원 기자] (219쪽) 등잔과 관련하여 또 다른 속담은 ‘등잔 밑이 어둡다’라는 게 있는데 등잔은 방을 환히 밝혀 주위를 잘 볼 수 있게 하지만, 정작 등잔 밑은 그림자가 져 보기 힘들지요. 곧 가까이 두고 먼 곳만을 헤맬 때 쓰는 말입니다. ‘등잔 밑이 어둡다’라는 말처럼, 이리 좋은 문화를 가까이 두고 먼 곳을 찾아 헤맸다. 외국문화는 관심을 가지고 들여다보면서도, 정작 한국문화에는 무심했다. 이 책을 읽으면 알게 된다. 우리문화에 이토록 아름다운 뜻이 숨어있었다는 걸, 그리고 귀한 우리문화를 그동안 잘 몰라서 무심하게 대했다는 것을. 이 책, 《한국인이 알아야 할 한국문화 이야기》는 지은이 김영조가 하루도 거르지 않고 보내는 〈날마다 쓰는 우리문화 편지〉 가운데 한국인이 ‘제대로’ 한국문화를 이해하기 위해 꼭 알아야 할 내용을 가려 뽑은 책이다. 필자 역시 저자의 숱한 편지를 탐독한 끝에 한국문화와 더 가까워졌고, 요즘도 우리문화 편지를 날마다 읽으며 한국문화를 배워가고 있다. 한국인이지만 이처럼 따로 배우지 않으면, 어쩌면 외국인보다도 더 과문할 수 있는 것이 우리문화다. 그런 점에서 이 책은 참 반갑다. 제1장 명절과 세시풍속, 제

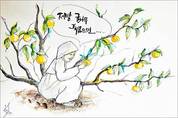

[우리문화신문=양승국 변호사] 매일 아침 <날마다 쓰는 우리문화편지>라는 이름으로 따끈따끈한 한국문화 이야기를 독자들에게 번개글(이메일)로 전달해 주는 푸른솔겨레문화연구소 김영조 소장이 《한국인이 알아야 할 한국문화 이야기》 책을 냈습니다. 2023년 5월 15일 쓴 머리말을 보니 우리문화편지는 올해로 4,800회가 넘었다고 하네요. 그 뒤로도 우리문화편지는 계속 쌓여가고 있을 테니, 정말 어마어마한 양입니다. 그런데도 김 소장은 아직도 ‘목이 마르다.’라고 합니다. 크으~ 그런데 이렇게 어마어마한 양이면 그동안에도 이를 엮은 책이 있지 않았을까? 예! 그렇습니다. 《하루하루가 잔치로세》와 《키질하던 어머니는 어디 계실까?》 그리고 《아름다운 우리문화 산책》이란 책이 있었습니다. 이번이 4번째 펴낸 책입니다. 김 소장은 이번에는 164편의 한국문화편지를 8장의 주제로 나누어 책에 실었습니다. 곧 1. 명절과 세시풍속, 2. 세시풍속과 철학, 3. 입을거리(한복과 꾸미개), 4. 먹거리(한식과 전통주), 5. 살림살이, 6. 굿거리(국악과 춤), 7. 배달말과 한글, 8. 문화재, 이렇게 8개의 장입니다. 그리고 글마다 삽화를 넣었는데, 대부분의 삽

[우리문화신문=이윤옥 기자] “우리말글을 아끼고, 우리문화를 제대로 알려야겠다는 마음으로 인터넷을 활용하여 <날마다 쓰는 우리문화 편지>를 쓰기 시작하여 올해로 4,800회(19년째)가 넘었다. 그러나 아직 목이 마르다. 그래서 더 많은 이들에게 ‘한국문화’ 이야기를 전해주고자 한 권의 책으로 엮어 세상에 내놓는다. 딱딱하고 이해하기 어려운 교과서 같은 한국문화를 벗어나 간결하면서도 이해하기 쉬운 그러면서 재미난 한국문화를 다룬 《한국인이 알아야 할 한국문화 이야기》를 통해 한국인은 물론, 전 세계에서 한류를 꿈꾸는 이들이 ‘제대로 된 한국문화’를 이해했으면 하는 바람이다.” 이는 새 책 《한국인이 알아야 할 한국문화》를 쓴 김영조 작가의 이야기다. 공감한다. 사실 기자는 일본어 전공자이다 보니 ‘한국어를 공부하는 일본인’ 들을 많이 알고 있다. 그들 가운데는 상당 수준의 한국어 실력을 지닌 사람들이 많은데 ‘한국어’를 어느 정도 익히고 나면 그다음에 찾는 것이 ‘한국문화’에 대한 관심이다. 한결같이 그들은 이갸기한다. ‘쉽고 재미난 한국문화 책’을 소개해 달라고 말이다. 그들의 목마름을 해결해 주고자 그동안 기자는 수없이 대학도서관이나 서점에 가