[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 금낭화의 꿈 - 이승룡 산사 가는 길목 도란도란 붉게 핀 사연 뉘 묻거든 부처님오신날 연등 못 단 이를 위해 기꺼이 한 몸 불살라 연등이 돼 줄게라 그리 답해주시게 양귀비과의 여러해살이꽃인 금낭화는 봄이 무르익은 4~5월 무릎 정도까지 키가 크고, 꽃대가 활처럼 휘면서 붉은빛 꽃이 여러 송이 피어난다. 꽃은 줄기를 따라 위로 올라가는데, 작은 크기로 끝이 양쪽으로 살짝 올라가 하트 모양을 이룬다. 그래서 영어로 ‘bleeding heart’라고 하는 모양인데, 이는 ‘피가 흐르는 심장’이란 말이다. 하지만 우리가 부르는 이름은 이 하트 속에 하얀색이 붙어 있는데, 마치 작은 주머니처럼 생겼다고 해서 아름다운 주머니 꽃이라는 의미로 금낭화라는 이름이 붙었다. 그밖에 다른 이름으로는 옛날 여인들이 갖고 다니던 주머니와 비슷하다고 해서 ‘며느리주머니’라고도 부르며, 입술에 밥풀이 붙어 있는 듯하다고 해서 ‘밥풀꽃’이라고도 하는데 모란처럼 아름답다고 해서 '등모란'이나 '덩굴모란'이란 이름도 있다. 처음에는 중국을 원산지로 생각했지만, 우리나라의 천마산, 가평, 설악산, 전북 완주 등지의 중부지역 산지에서 자생하는 것이

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 강남 갔던 제비가 돌아온다는 음력 3월 3일 삼짇날입니다. 삼짇날에는 별명도 많은데 강남 갔던 제비오는날, 삼질(삼짇날의준말), 삼샛날, 여자(女子)의날, 삼중일(三重日), 삼진일(三辰日), 상사일(上巳日), 상제(上除), 원사일(元巳日), 중삼일(重三日), 답청절(踏靑節), 계음일(禊飮日) 따위가 그것이지요. 고려시대에는 9대 속절(俗節)의 하나였던 삼짇날은 양의 수가 겹치는 날로 파릇파릇한 풀이 돋고 꽃들이 피어 봄기운이 완연합니다. 삼짇날에는 화전(花煎), 화면(花麵), 수면(水麵), 산떡(餠, 꼽장떡), 고리떡(環餠) 같은 명절음식을 해서 먹습니다. 화전(花煎)은 찹쌀가루에 반죽하여 참기름을 발라가면서 둥글게 지져 먹는 것이고, 화면(花麵)은 녹두가루를 반죽하여 익혀서 가늘게 썰어 오미자(五味子) 물에 넣고, 또 꿀을 타고 잣을 넣어 먹는 것입니다. 더러는 진달래꽃을 따다가 녹두가루와 반죽하여 만들기도 하며, 붉은색으로 물을 들이고 꿀물로 만들기도 하는데, 이것을 수면(水麵)이라고 하여 제사상에도 올립니다. 《동국여지승람(東國輿地勝覽)》에 보면, 강릉 풍속에 삼짇날 무렵 70살 넘는 노인들을 명승지로

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 부끄러운 봄 - 이하재 조상 탓이라고 환경 탓이라고 남의 탓이라고 한평생 탓만 하고 살았구나 돌 틈에서 꽃을 피운 민들레를 보고 나는 부끄러워 아니 본 듯 발길을 돌린다. 민들레는 양지바른 풀밭이나 들판, 길가, 공터 등에서 쉽게 볼 수 있는 여러해살이풀이다. 줄기는 없으며 잎은 밑동에서 뭉쳐나와 가운데서 바큇살 모양으로 퍼져 지면을 따라 납작하게 붙어 자라는데 잎몸은 깊게 갈라지고 가장자리에 큰 톱니가 있다. 꽃은 봄에 노란색으로 피고 여러 개의 낱꽃이 모여 피는 겹꽃인데 씨앗은 긴 타원형으로 털이 붙어있고, 이 씨앗들이 모여 솜털처럼 보송보송한 열매가 된다. 날씨가 맑고 바람이 부는 날에는 이 씨앗들은 털에 의해 멀리까지 날아가 떨어져 싹을 트게 된다. 그런데 이렇게 씨앗들이 멀리 날아가 다른 곳에서 싹 트는 것을 두고 전해지는 다음과 같은 이야기가 있다. “아주 먼 옛날 비가 몹시 많이 내려 온 세상이 물에 잠기고 민들레도 꼼짝없이 물에 빠져서 죽을 지경에 이르렀다. 민들레는 너무 무섭고 걱정이 되어 그만 머리가 하얗게 세어버렸다. 물이 턱밑에까지 차오르자 하느님께 간절히 기도를 드렸다. ‘하느님 너무 무서워

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 덕수궁 정문인 대한문 앞이나 경복궁 정문 광화문 앞에 가면 수문장 교대식을 보게 됩니다. 그때 취타대의 연주도 함께 볼 수 있는데 취타대의 악기 가운데는 ‘운라(雲鑼)’라는 것도 있습니다. ‘구운라(九雲鑼)’ 또는 ‘운오(雲璈)’라고도 하며, 둥근 접시 모양의 작은 징[小鑼] 10개를 나무틀에 달아매고 작은 나무망치로 치는 악기입니다. 행악(行樂, 행진할 때 연주하는 풍류) 때에는 자루를 왼손으로 잡고 치며, 고정된 자리에서 연주할 때는 대받침(방대)에 이를 꽂아놓고 치게 되어 있습니다. 징의 지름은 10개가 모두 같으나 그 두꺼움과 얇음으로 높낮이가 달라서, 얇으면 낮은음이 나고 두꺼워질수록 높은음이 나는 것은 편종ㆍ편경ㆍ방향의 경우와 같지요. 악기의 전래시기는 정확히 알 수 없지만, 《고려사》 악지나 《악학궤범(樂學軌範)〉 등의 조선 전기 문헌에는 보이지 않고 조선 후기 순조 때의 《진연의궤(進宴儀軌)》에야 나옵니다. 또 조선 후기 풍속화인 평안감사가 임지에 도착하는 것을 그린 병풍에서 취타 편성에 운라가 보여 조선 후기에 우리나라에 들어온 듯하지요. 주로 취타와 당악 계통의 음악에 사용되며, 맑고 영롱한 음색

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 된 장 국 - 김태영 뚝배기에 쌀뜨물 받아 넣고 된장 한 숟갈 풀어 넣고 멀리서 온 멸치 한 움큼 보태고 보글보글 뜨겁게 끓인다 봄 손님 냉이도 한 움큼 파릇한 풋고추 숭숭 수웅 마늘 한 쪽을 쿡 찍어 넣으면 코끝으로 전해지는 구수한 맛 잃었던 입맛은 봄으로 가득하다 이젠 봄, 여기저기 들판에는 냉이, 달래를 캐고 쑥을 캐는 아낙들이 분주하다. 겨우내 김장김치와 장아찌로 버텼던 우리네 밥상에 드디어 푸릇푸릇 봄내음이 향긋하다. 유용우 한의사는 “만물이 소생하는 봄의 이미지를 가장 확실하게 표현하는 것은 새싹이며 실제로 봄에 새순이 나는 모든 식품은 모두 약동의 기운을 가지고 있다. 그러므로 봄나물로 입맛을 돋우고 기운을 차려 봄을 극복하려 하였다.”라면서 봄을 상징하는 대표적인 봄나물로 냉이와 달래를 꼽는다. 이렇게 한겨울 엄동설한을 견뎌내고 싹이 튼 나물에 오랜 기다림의 미학이 꽃핀 된장이 더해지면 우리 겨레 고유한 천상의 맛이 된다. 우리 겨레의 먹거리 가운데 가장 중요한 자리를 차지해왔던 된장은 메주로 들지만, 예전 서양인들은 메주에 발암물질인 아플라톡신이 있다고 비웃었다. 하지만, 지금은 오히려 메주로 만든

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 오늘은 24절기의 넷째 ‘온봄날’ 곧 ‘춘분(春分)’으로 해가 남쪽에서 북쪽으로 향하여 적도를 통과하는 점 곧 추분점(春分點)에 왔을 때입니다. 이날은 음양이 서로 반인 만큼 낮과 밤의 길이가 같고 추위와 더위가 같다고 봅니다. 음양이 서로 반이란 더함도 덜 함도 없는 중용의 세계를 생각하게 되지요. 이렇게 24절기는 단순히 자연에 농사를 접목한 살림살이만을 말하는 것이 아니라 철학적 세계를 함께 생각하는 날이기도 합니다. 춘분 무렵엔 논밭에 뿌릴 씨앗을 골라 씨 뿌릴 준비를 서두르고, 천둥지기 곧 천수답(天水畓)에서는 귀한 물을 받으려고 물꼬를 손질하지요. '천하 사람들이 모두 농사를 시작하는 달'이라는 옛사람들의 말이 있으며 옛말에 ‘춘분 즈음에 하루 논밭을 갈지 않으면 일 년 내내 배가 고프다.’ 하였습니다. 또 농사의 시작인 논이나 밭을 첫 번째 가는 애벌갈이 곧 초경(初耕)을 엄숙하게 행하여야만 한 해 동안 걱정 없이 풍족하게 지낼 수 있다고 믿었지요. 음력 2월 중 춘분 무렵에는 바람이 많이 분다. “2월 바람에 김칫독 깨진다.”, “꽃샘에 설늙은이 얼어 죽는다.”라는 속담이 있듯이, 2월 바람은 동짓달

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 그대 앞에 봄이 있다 - 김종해 우리 살아가는 일 속에 파도치는 날 바람부는 날이 어디 한두 번이랴 그런 날은 조용히 닻을 내리고 오늘 일을 잠시라도 낮은 곳에 묻어두어야 한다 우리 사랑하는 일 또한 그 같아서 파도치는 날 바람부는 날은 높은 파도를 타지 않고 낮게낮게 밀물져야 한다 사랑하는 이여 상처받지 않은 사랑이 어디 있으랴 추운 겨울 다 지내고 꽃 필 차례가 바로 그대 앞에 있다. 지금 코로나19 확진자가 급증하고 있다. 확진된 지인이 생겼다는 우울한 소식이 여기저기서 들린다. 돌림병이 세상을 지배하고 있지만, 의학이 지금처럼 발달하지 않았던 조선시대야 말로 세상이 무너지는 듯했다. 명절과 기일에 행하는 차례와 제례는 조상을 기억하기 위한 문화적 관습으로, 유가 사회가 지배하던 조선시대에는 한 집안의 중요한 일이 아닐 수 없었다. 하지만, 한국국학진흥원 소장 일기자료들을 보면 돌림병이 유행하는 탓에 설과 추석 등 명절 차례를 생략했다는 내용이 담긴 일기도 종종 찾아볼 수 있다. 예를 들면 안동 풍산의 김두흠은 그가 쓴 《일록》(1851년 3월 5일자)에서 “나라에 천연두가 창궐하여 차례를 행하지 못하였다”

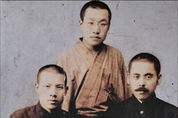

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] “평화의 제단에 숭고한 희생으로서 바친 3천만의 망령에 의하여 가장 웅변으로 또 가장 통철히 오인(吾人)에게 가르쳐 준 것은 실로 민족자결주의란 오직 한마디다. 일본은 입을 모아 조선을 혹은 동족(同族)이라 말하고 동조(同祖)라 역설한다. (가운데 줄임) 우리 한국은 4천 3백 년이란 존엄한 역사가 있는데 일본은 한국에 뒤지기가 실로 3천여 년이다. 이를 봐도 조선민족은 야마토(大和)민족과 하등의 상관이 없다는 것을 췌언(贅言, 장황하게 말하다)할 필요도 없는데 합병 이래 이미 10년이 지난 오늘까지 일본은 조선에 임(臨)함에 얼마나 참학(慘虐)과 무도(無道)를 극(極)하였던가.(뒷줄임)” -재 오사카 한국노동자 일동 대표 염상섭- 이는 소설가 염상섭(1897~1963)이 쓴 <독립선언서> 가운데 일부입니다. 염상섭은 1919년 3월 19일 저녁 7시 무렵 오사카 덴노지(天王寺) 공원에서 독립선언을 거행할 목적으로 <독립선언서>를 작성했습니다. 그러나 이날 8시쯤 집회 장소에 모인 참가자 22명과 함께 일본 경찰에 붙잡혀 감옥생활을 해야 했지요. <표본실의 청개구리>, <삼대&

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 봄이 오는 길 산 너머 조붓한 오솔길에 봄이 찾아온다네 들 넘어 뽀얀 논밭에도 온다네 아지랑이 속삭이네 봄이 찾아온다고 어차피 찾아오실 고운 손님이기에 곱게 단장하고 웃으며 반기려네 하얀 새 옷 입고 분홍신 갈아 신고 산 넘어 조붓한 오솔길에 봄이 찾아온다네 오늘은 김기웅 작사ㆍ작곡, 박인희 노래의 <봄이 오는 길>이다. 박인희는 1970년에 혼성듀엣(박인희, 이필원) '뚜아에 무아'로 데뷔하여 ‘약속’, ‘세월이 가면’ 따위로 알려졌다. 그녀는 1972년 독립하여 홀로(솔로)가수가 되었는데, ‘모닥불’, ‘방랑자’, ‘하얀조가비’, ‘끝이 없는 길’, ‘그리운 사람끼리’, ‘봄이 오는 길’ 따위가 사람들의 큰 사랑을 받았다. 박인희의 노래는 소녀의 감성을 노래하듯 순수하고 맑고 고운데 한 편의 시를 듣는 듯한 느낌이 들 정도로 매우 감성적이다. 이 노래를 작사한 김기웅은 노랫말을 한 편의 시를 쓰듯이 우리말로 아름답게 써 내려갔다. 맨 먼저 “산 너머 조붓한 오솔길에 봄이 찾아온다.”라고 속삭인다. 지금이야 시골 어디에 가도 아스팔트 쭉쭉 뻗은 큰길만 보이지만 정말 봄내음, 고향 냄새가 나는 길이야말로

[우리문화신문=김영조 푸른솔겨레문화연구소장] 조선시대 선비의 사랑방에는 책을 놓고 읽거나 붓글씨를 쓰던 낮은 책상 서안(書案), 사방이 트여 있고 여러 단으로 된 사방탁자(四方卓子), 여러 권이 한 질로 된 책들을 정리, 보관하는 궤인 책궤(冊櫃), 안방의 보료 옆이나 창 밑에 두고 문서ㆍ편지ㆍ서류 같은 물건이나 일상용 기물들을 보관하는 가구인 문갑(文匣) 같은 소박한 가구들이 꼭 있었습니다. 그런데 사랑방에는 그것 말고도 선비들이 아끼던 ‘고비’ 곧 ‘편지꽂이’도 있었지요. 편지꽂이는 방이나 마루의 벽에 걸어놓고 편지나 간단한 종이말이 같은 것을 꽂아두는 실내용 세간을 말합니다. 고비는 가벼운 판자나 대나무 같은 것으로 만드는데 위아래를 길게 내리 걸도록 만들었지요. 또 두꺼운 종이로 주머니나 상자모양으로 만들기도 하고, 종이띠를 멜빵 모양이나 X자형으로 벽에 붙여서 쓴 소박한 형태도 있었습니다. 등판과 앞판 사이를 6∼9㎝쯤 떼어 2∼3단 가로질러 놓음으로써 편지를 넣어두기에 알맞게 했습니다. 어떤 이는 이 편지꽂이를 ‘考備’, 또는 ‘高飛’처럼 한자로 쓰기도 하지만 이는 소리를 빌려 쓴 취음일 따름입니다. 조선 후기의 학자 이만영(李晩永)이 1798년(