최근기사

-

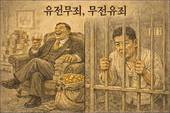

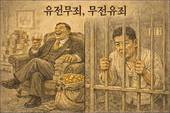

‘유전무죄 무전유죄’가 되는 세상

[우리문화신문=정운복 칼럼니스트] '가진 자에겐 법이고 없는 자에겐 벌이다'란 말씀이 있습니다. 본래 법(法)은 만인에게 평등하게 적용되어야 할 공정한 기준이지만, 현실 속에서 법과 정의는 종종 가진 것의 무게에 따라 그 기준이 변하고 맙니다. 가진 자에게 법은 방패가 됩니다. 그들이 가진 부(富)와 권력은 최상위 변호인단을 고용할 힘이 되고, 복잡한 법의 망을 교묘하게 피할 수 있는 지식과 수단을 제공합니다. 그들의 실수는 그저 일탈 정도로 포장되거나, 훌륭한 사회 공헌이라는 이름으로 가벼운 솜방망이 처벌로 끝납니다. 법정 싸움은 곧 시간과 돈의 싸움입니다. 가진 자들은 이 싸움에서 무한한 체력과 자원을 지원받을 수 있습니다. 그들에게 법의 심판은 때로 벌칙이 아닌, 이미지 세탁과 재기를 위한 잠시 쉬어가는 시간으로 전락하기도 합니다. 법의 엄중함은 그들의 부와 특권 앞에서는 한없이 무뎌지며, 결국 법은 그들의 면죄부처럼 기능합니다. 반면, 가지지 못한 자에게 법은 냉혹한 벌(罰) 그 자체이자 족쇄입니다. 그들은 법을 제대로 알지 못하며, 똑똑하지 못한 변호인의 조력에 미숙하게 자신을 변호해야 합니다. 작은 실수나 생계를 위한 어쩔 수 없는 선택은 곧바로 무거운 형벌로 이어집니다. 가난은 종종 또 다른 범죄의 이유가 되며, 법의 잣대는 그들의 절박한 상황이나 불우한 배경을 고려하지 않습니다. 가진 자가 실수하면 일탈이지만, 없는 자가 실수하면 범죄라는 낙인이 찍힙니다. 그들에게 벌금은 생존의 위협이며, 수감은 다시 가난의 수렁으로 빠져드는 끝없는 나락의 시작입니다. 최근 우리는 그것을 더욱 뼈저리게 느끼게 됩니다. 전 국회의원의 아들은 50억 원의 뇌물을 받은 혐의 1심 재판에서 무죄를 선고받고 800원을 횡령한 버스 기사의 해고가 정당하다고 선고한 판결이 더욱 그렇습니다. 정의는 과연 누구를 위한 정의일까요?" 우리가 꿈꾸는 공정한 사회는, 법이 가진 것의 유무(有無)를 따지지 않고 오직 행위의 경중(輕重)만을 심판할 때 비로소 도래할 수 있습니다. 법이 가진 자의 방패가 되고 없는 자의 채찍이 되는 한, 이 사회는 진정한 평등을 논할 자격이 없습니다. 법의 이름으로 행해지는 불평등이야말로 가장 잔인한 폭력이기 때문입니다. 유럽 법원 앞에 서 있는 정의의 여신상을 돌아볼 필요가 있습니다. 니케의 신상인데 눈을 가리고 한쪽에는 저울을 한쪽에는 칼을 들고 있습니다. 눈을 가림은 상대방의 부와 권력 등 개인적 특징을 참고하지 않겠다는 의지고 양팔 저울은 공평하게 판단한다는 의미를 담고 있지요. ‘무전유죄(無錢有罪) 유전무죄(有錢無罪)’라는 말이 없어지는 법 앞에서 공정한 사회가 되었으면 좋겠습니다.

-

제107돌 3.1절, 박선봉 선생 등 112명 독립유공자로

[우리문화신문=이윤옥 기자] 국가보훈부(장관 권오을)는 제107돌 3.1절을 맞아, 일본군을 공격하다 체포되어 순국한 박선봉 선생 등 독립유공자 112명을 포상한다고 밝혔다. 이번 독립유공자 포상은 평범한 농민부터 외국인까지, 신분과 국경을 초월하여 독립운동에 헌신한 인물들을 폭넓게 발굴했다. 강원 고성 출신의 박선봉 선생(애국장)은 1907년 9월 강원도 간성군(현 고성군)에서 남희필의진에 참여해 일본군을 공격하다 12월 20일 체포되어 이송 중 피살 순국하였다. 체포 뒤에도 끝까지 굴복하지 않고 저항했던 선생의 모습에서 독립을 향한 의지를 확인할 수 있다. 경기도 이천 출신의 함규성 선생(대통령표창)은 1919년 3월 29일, 경기도 이천군 읍내면에서 마을 청년들에게 만세시위 참여를 독려한 뒤, 계획이 무산됐는데도 다시 주민들을 독려하여 만세시위를 진행하다 체포되어 태 90도를 받았으며, 1941년 일본 화태(현 러시아 사할린) 지역에서 조국독립을 위한 방안을 모색하다 체포되어 모진 고초를 겪었던 안치현 선생(애족장)도 독립유공자로 포상된다. 또한, 프랑스 파리에서 한국의 독립운동을 지지할 목적으로 한국친우회를 조직해 부의장으로 활동하며 독립을 지원한 페르디낭 에두아르 뷔송 선생(애국장)과 일본의 식민통치를 비판하고 한국의 독립운동을 지지하며, 국제 사회에 한국독립의 정당성을 알리는데 앞장선 헨리 닷지 아펜젤러 선생(애족장) 등 3명의 외국인에게도 독립유공자 포상이 이뤄진다. 올해 3.1절 계기 112명의 포상자 가운데 건국훈장은 21명(애국장 9, 애족장 12), 건국포장 2명, 대통령표창은 89명으로, 포상자 가운데 생존 애국지사는 없다. 건국훈·포장과 대통령표창은 제107주년 3.1절 기념식 중앙기념식과 지방자치단체가 주관하는 기념식에서 후손에게 전수된다. 이로써 대한민국 정부 수립 이후 포상된 독립유공자는 모두 1만 8,776명으로, 건국훈장 1만 1,941명, 건국포장 1,570명, 대통령표창 5,265명이며, 이 가운데 여성은 676명, 외국인은 80명이다. 권오을 국가보훈부 장관은 “제107돌 3.1절을 맞아 자주독립의 위대한 역사를 쓰는 데 공헌하신 분들께 독립유공자 포상을 하게 되어 매우 뜻깊다”라면서 “나라를 빼앗긴 혹독한 시련과 백 번의 좌절에도 굴하지 않고 독립을 쟁취하셨던 선열들의 그 숭고한 독립정신을 국민과 함께 기억하고, 최고의 예우로 보답할 수 있도록 성심을 다하겠다”라고 밝혔다.