[한국문화신문 = 양승국 변호사]

다시 한 칼이, 내 가슴에

▲ 친일문학인들과 달리 붓을 꺾었던 늘봄 전영택

원수 왕의 충신 되란 맹세리니

이 맹세 내 붓으로 써 펴내라니

아프구나 이 칼이 더 아프구나

몇 십 년 아낀 내 붓 들어

이 글을 쓰단말가

꺾어라, 꺾어라, 내 혼도 꺾이누나.

늘봄 전영택 선생의 <벽서>라는 시입니다. 선생은 일제 말 왜놈들이 우리의 문학인들에게 일왕에 대한 충성의 글을 강요할 때 저 <벽서>라는 시를 쓰고 붓을 꺾습니다. 서정주, 이광수, 최남선을 비롯한 많은 문인들이 일제의 강요와 협박에 어쩔 수 없었다며 이들이 요구하는 붓을 들 때에 늘봄 선생은 붓을 꺾었습니다. 늘봄 선생을 보면서 저들의 말은 한낱 궁색한 변명으로밖에 안 들립니다.

그리고 일제의 협박 때문에 어쩔 수 없이 붓을 들 수밖에 없었다고 하지만, 게 중에는 말은 그렇게 하면서도 적극적으로 친일의 붓을 놀린 문인들도 적지 않습니다. 심지어 소설가 김동인씨는 일제가 항복 선언하기 불과 2시간 전까지도 총독부 학무국을 찾아가 시국에 공헌할 작가단을 꾸리자고 자기 아이디어를 내놓기까지 합니다. 좋습니다. 어쩔 수 없이 친일의 붓을 들 수밖에 없다고 칩시다. 설사 그렇다고 하더라도 조국이 해방되었을 때, 통렬히 자기 반성을 하고 최소한 잠시라도 자숙하는 시간을 가져야만 하는 것이 아닐까요? 그 많은 친일 문학인 중에 과연 몇 명이나 그런 시간을 가졌는지, 저로서는 별로 들은 기억이 없습니다.

늘봄 선생은 1919년의 2. 8. 동경 독립선언에 참여하였다가 쫓기듯이 돌아왔다고 합니다. 그런 의기가 있었기에, 이런 절필을 할 수 있었겠군요. 아니지. 이광수, 최남선도 젊었을 때는 독립운동을 하였었지.

그런데 늘봄도 훌륭하지만 그의 아내 채혜수의 독립운동은 더합니다. 이윤옥 시인의 <서간도에 들꽃 지다> 5권에 채혜수 지사의 활동에 대해 자세하게 나오는데, 늘봄이 동경에 있을 때 채혜수 지사는 1919. 3. 1. 태극기를 치마 속에 숨기고 평양 남산현 예배당에서 열린 고종황제 붕어 추념식에 참석하였습니다.

그리고 추념식이 끝나고 참석자들이 태극기를 꺼내들고 만세를 부를 때에 채혜수 지사도 품속의 태극기를 꺼내듭니다. 그렇지만 낌새를 알아차리고 대기하던 왜놈 형사들은 잔인하게 구둣발을 날리고 총대를 휘두르는데, 채혜수 지사도 총대에 머리를 맞아 피투성이가 되었습니다. 가까스로 몸을 피한 채혜수 지사는 어느 교인 집에 한 달쯤 숨어 있다가 집에 돌아왔는데, 그 때 늘봄 전영택을 만납니다.

집안 식구들은 서둘러 이 두 청춘남녀를 결혼시키지요. 그러나 결혼식 다음날 아침 밥상을 받고 수저도 들기 전에 채혜수 지사는 일본 형사에 잡혀가 고문을 당하고 2년6월의 형을 선고받습니다. 채혜수 지사가 감옥 생활을 할 때에는 평양 남산현 예배당에서 왜놈 순경들에게 폭행당한 부상이 완전히 낫지 않은 상태여서 채혜수 지사는 그만 폐렴에 걸리는데, 게다가 더러운 감옥 환경으로 인한 피부병까지 나 채혜수 지사는 생사의 갈림길에 서기도 하였다는군요.

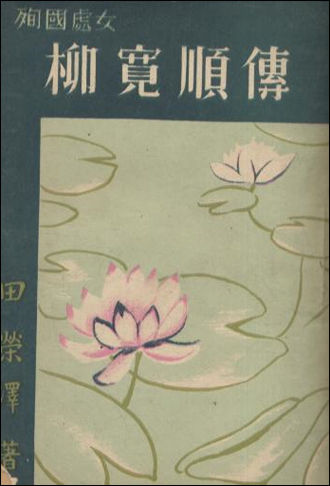

▲ 늘봄 전영택의 "순국처녀 유관순전"

늘봄 전영택. 호 ‘늘봄’에서 주는 전영택 선생에 대한 느낌은 부드러운 시인입니다. 더구나 기독교인이라면 누구나 즐겨 부르는 찬송가 <사철에 봄바람 불어 잇고>를 작사한 목사님이십니다. 그런데 그런 부드러운 느낌을 주는 시인도 지조를 지켜야 할 때는 곡필을 하지 않고 절필하였습니다. 일제 말 일제의 폭압적 분위기에 순한 양처럼 일제에 순응하는 문학인들만 보다가 늘봄 선생의 시 <벽서>를 읽으니 한 가닥의 바람이 제 마음을 시원하게 어루만지고 지나가는 듯 합니다.